2022年05月05日

螺鈿三段箱の修理⑲ 螺鈿接着(本番)・・・

螺鈿三段箱の修理⑲ 螺鈿接着(本番)・・・

いよいよ欠損螺鈿の膠接着本番です。

先日作った膠や、膠練り砥の粉(膠粘土)は、

日が経って劣化している可能性もありますので、

ここは慎重を期して新しく作り直すことにしました。

まずは膠の原材料を用意。

またしても、ミニミニ鋸刃くんが登場!

これがまたハマりまして、研磨粉や微差カットで

加工しにくかった膠を細かく出来るわけであります!!

ホント活躍の場が広がりますね(^.^)

この小さくした膠たちを容器へ、、、

水を垂らします。。。

ここでお湯を溜めた魔法瓶を用意。

もう一つの魔法瓶にもあっつ熱のお湯を準備。

膠溶かすのに温度管理大切ですね。

はい、調整しながら溶かして~~トロトロに。

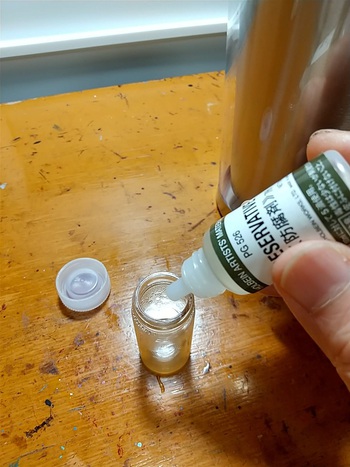

良い感じになったところで、防腐剤1滴垂らしておきましょう。

さ~いよいよ接着です。

膠の作業は時間勝負!手早くやらないとすぐ固まって来ます。

温めといて~欠損部にチョンと塗り、

サッと螺鈿を置いてブニュッと押し付ける。。。

そんな感じですので、写真を撮る余裕があまりありません(^^;

例の目立つ螺鈿の押し付けた様子。

ブニュッと膠がはみ出た感じがお分かりかと思います。

上蓋の数ある欠損部のラスト貼付まで来ました!

岩山の輪郭螺鈿は、膠粘土を塗って、、、

ハイ!OK、、、、と言いたいところでしたが、

余りにも茶色っぽいですね~(^^;

膠粘土を厚塗りし過ぎたようです。

この後、一旦ドライヤーで温めて剥がして貼り直し。

もう少し膠粘土を薄く塗って、

下地の錆がちょっと斑に見えるようにしました。

このように一発OK!となず、やり直しケースが多いのが、

経年変化のある品物の修理の特徴と言えるでしょう。

きれいにし過ぎてもダメ、風合いが似なくてはダメ!

というのが難しいところであります(^^;

つづく。。。

いよいよ欠損螺鈿の膠接着本番です。

先日作った膠や、膠練り砥の粉(膠粘土)は、

日が経って劣化している可能性もありますので、

ここは慎重を期して新しく作り直すことにしました。

まずは膠の原材料を用意。

またしても、ミニミニ鋸刃くんが登場!

これがまたハマりまして、研磨粉や微差カットで

加工しにくかった膠を細かく出来るわけであります!!

ホント活躍の場が広がりますね(^.^)

この小さくした膠たちを容器へ、、、

水を垂らします。。。

ここでお湯を溜めた魔法瓶を用意。

もう一つの魔法瓶にもあっつ熱のお湯を準備。

膠溶かすのに温度管理大切ですね。

はい、調整しながら溶かして~~トロトロに。

良い感じになったところで、防腐剤1滴垂らしておきましょう。

さ~いよいよ接着です。

膠の作業は時間勝負!手早くやらないとすぐ固まって来ます。

温めといて~欠損部にチョンと塗り、

サッと螺鈿を置いてブニュッと押し付ける。。。

そんな感じですので、写真を撮る余裕があまりありません(^^;

例の目立つ螺鈿の押し付けた様子。

ブニュッと膠がはみ出た感じがお分かりかと思います。

上蓋の数ある欠損部のラスト貼付まで来ました!

岩山の輪郭螺鈿は、膠粘土を塗って、、、

ハイ!OK、、、、と言いたいところでしたが、

余りにも茶色っぽいですね~(^^;

膠粘土を厚塗りし過ぎたようです。

この後、一旦ドライヤーで温めて剥がして貼り直し。

もう少し膠粘土を薄く塗って、

下地の錆がちょっと斑に見えるようにしました。

このように一発OK!となず、やり直しケースが多いのが、

経年変化のある品物の修理の特徴と言えるでしょう。

きれいにし過ぎてもダメ、風合いが似なくてはダメ!

というのが難しいところであります(^^;

つづく。。。