2025年04月30日

琵琶糸巻きの作り直し・・・

琵琶糸巻きの作り直し・・・

4月がもう終わろうとしておりますが、、、

現在は、幾つかのご依頼品を並行して

様々な作業を行っております。

そんな中、暫く前にご依頼頂いた

琵琶糸巻きの作り直しもスタート。

今回は木材の旋盤加工も必要な案件で、

これは私の専門外でもあることから

糸島工房長屋の木工房諸氏にもご協力頂きます。

これで何とか作れそうですが、、、

まずは採寸から開始。。。

各糸巻きにナンバーを振って、

糸巻き棒の先っちょと海老尾の差し込み穴を採寸です。

各糸巻きで個性がありますね~(^^;

全部で5本の糸巻き。

糸通し穴から見える木材の色味からしまして

どうやら1番、4番、5番は桐のような白木、

2番と3番は桑のような硬い材です。

糸巻きは摩耗や劣化で作り直されることも多いらしく、

この琵琶の場合も、時代を経て行く中で

何度か取り換えが行われてきたようですね。

ご依頼主様のお話では、

現在の持ち手が細くて使いにくい・・・ということで、

5本全て作り直しということになっております。

ご要望の持ち手サイズは暫く前にご連絡頂き、

その図面は既に作成していますので、

後は今回採寸した糸巻き棒先っちょの寸法を

持ち手の図面に落とし込む作業を行います。

旋盤加工~溝彫り~漆塗りまで、、、

ちょっと時間がかかりそうですね。

つづく。。。

4月がもう終わろうとしておりますが、、、

現在は、幾つかのご依頼品を並行して

様々な作業を行っております。

そんな中、暫く前にご依頼頂いた

琵琶糸巻きの作り直しもスタート。

今回は木材の旋盤加工も必要な案件で、

これは私の専門外でもあることから

糸島工房長屋の木工房諸氏にもご協力頂きます。

これで何とか作れそうですが、、、

まずは採寸から開始。。。

各糸巻きにナンバーを振って、

糸巻き棒の先っちょと海老尾の差し込み穴を採寸です。

各糸巻きで個性がありますね~(^^;

全部で5本の糸巻き。

糸通し穴から見える木材の色味からしまして

どうやら1番、4番、5番は桐のような白木、

2番と3番は桑のような硬い材です。

糸巻きは摩耗や劣化で作り直されることも多いらしく、

この琵琶の場合も、時代を経て行く中で

何度か取り換えが行われてきたようですね。

ご依頼主様のお話では、

現在の持ち手が細くて使いにくい・・・ということで、

5本全て作り直しということになっております。

ご要望の持ち手サイズは暫く前にご連絡頂き、

その図面は既に作成していますので、

後は今回採寸した糸巻き棒先っちょの寸法を

持ち手の図面に落とし込む作業を行います。

旋盤加工~溝彫り~漆塗りまで、、、

ちょっと時間がかかりそうですね。

つづく。。。

2025年02月14日

櫛笄の修理が完了~納品へ・・・

櫛笄の修理が完了~納品へ・・・

櫛笄の修理が全て完了。

ご依頼主にもご確認ご了承頂きようやく納品です。。。

塗りや螺鈿の修理と櫛歯再接着。

今回はだいぶ手間と時間がかかりましたが、

やり切った感があります。。。

こうして御品をそろえて写真を撮りますと、

あらためて、美しい品々をお持ちだな~と思います。

最後に行った櫛歯修理の様子。

最初に一番小さい歯だけ、漆での接着を試み、

これが成功したため、残り2本の歯もGO!となりました。

櫛歯側の断面、そして櫛本体側の断面にも

接着用に調合した漆を塗布し、、、

湿度を上げた室(ムロ)カプセル内で漆を半硬化させ、、、

精確に元の位置に接着し再固定させました。

時折継ぎ目に漆を追加で含侵させながら、

数日漆を乾燥(硬化)させ、、、

その後に継ぎ目を研磨&磨き仕立てを実施。

これでまた櫛歯そろいましたね~(^.^)

だいぶお客様にはお待たせ致しました。

ようやくといったところです~

行ってらっしゃいませ(^^)/

櫛笄の修理が全て完了。

ご依頼主にもご確認ご了承頂きようやく納品です。。。

塗りや螺鈿の修理と櫛歯再接着。

今回はだいぶ手間と時間がかかりましたが、

やり切った感があります。。。

こうして御品をそろえて写真を撮りますと、

あらためて、美しい品々をお持ちだな~と思います。

最後に行った櫛歯修理の様子。

最初に一番小さい歯だけ、漆での接着を試み、

これが成功したため、残り2本の歯もGO!となりました。

櫛歯側の断面、そして櫛本体側の断面にも

接着用に調合した漆を塗布し、、、

湿度を上げた室(ムロ)カプセル内で漆を半硬化させ、、、

精確に元の位置に接着し再固定させました。

時折継ぎ目に漆を追加で含侵させながら、

数日漆を乾燥(硬化)させ、、、

その後に継ぎ目を研磨&磨き仕立てを実施。

これでまた櫛歯そろいましたね~(^.^)

だいぶお客様にはお待たせ致しました。

ようやくといったところです~

行ってらっしゃいませ(^^)/

2025年02月05日

蝶柄櫛修理 金属パーツの着色・・・

蝶柄櫛修理 金属パーツの着色・・・

蝶柄櫛の翅金属パーツを何とか着色。

試練の連続となりました(^^;

左翅の加工も完了し、、、

接着部には補強用の漆を含浸させておいてから、、、

いよいよ銀黒くんで着色を、、、イイ感じです。

しかし、、、ここで罠が待ち受けていました。

いぶしの色加減は良いのですが、

折角の着色が簡単に剥げてしまうという

原因がよく分からないアクシデント連発!

なぜだ!?(^^;

ネットでアレコレと調査のし直し、、、

そして新たな硫化いぶし液の購入もして

テストを繰り返しましたが、それでも上手く行かず、、、

新たなタイプの液剤を購入しなければならないと思っていた矢先、

ようやく上手く着色が安定する方法を見出しました。

銀黒くん濃すぎたんですね!

水で薄めて短時間いぶし、

そのあと硫化いぶし液に浸け込むと、、、

ようやく着色が安定しました~(^^;

あ~これで何とかなります。。。

色味合わせもOKということで、、、

表面に透き漆をかけて乾燥させましょ~。

つづく。。。

蝶柄櫛の翅金属パーツを何とか着色。

試練の連続となりました(^^;

左翅の加工も完了し、、、

接着部には補強用の漆を含浸させておいてから、、、

いよいよ銀黒くんで着色を、、、イイ感じです。

しかし、、、ここで罠が待ち受けていました。

いぶしの色加減は良いのですが、

折角の着色が簡単に剥げてしまうという

原因がよく分からないアクシデント連発!

なぜだ!?(^^;

ネットでアレコレと調査のし直し、、、

そして新たな硫化いぶし液の購入もして

テストを繰り返しましたが、それでも上手く行かず、、、

新たなタイプの液剤を購入しなければならないと思っていた矢先、

ようやく上手く着色が安定する方法を見出しました。

銀黒くん濃すぎたんですね!

水で薄めて短時間いぶし、

そのあと硫化いぶし液に浸け込むと、、、

ようやく着色が安定しました~(^^;

あ~これで何とかなります。。。

色味合わせもOKということで、、、

表面に透き漆をかけて乾燥させましょ~。

つづく。。。

2025年01月22日

荻外荘 応接室家具の螺鈿装飾と漆塗り・・・

荻外荘 応接室家具の螺鈿装飾と漆塗り・・・

当工房では、(株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン様よりご依頼を受け、

東京都杉並区の国指定史跡「荻外荘(てきがいそう/近衞文麿旧宅)」応接室に設置される

家具の螺鈿装飾と漆塗りの製作を行っておりました。

*螺鈿の材料には夜光貝を使用しております。

貝殻から直接切り出した材料を曲面に加工するなど、

製作には幾つもの高いハードルがありましたが、

1年以上の期間を経てようやく完成に至った次第です。

ご協力頂いた方々に対し心より感謝申し上げます。

設置された正方形テーブルと椅子四脚の様子です。

螺鈿が随所に象嵌されています。

壁際に設置されたコンソールテーブルです。

こちらは漆塗り工程のみ対応しました。

椅子単独で撮影された写真です。

脚前方にも多くの螺鈿が散りばめられています。

荻外荘応接室の全体写真です。

部屋全体が中国風の美しいしつらえとなっております。

荻外荘は、大正天皇の侍医頭などを歴任した入澤達吉の依頼により

築地本願寺や明治神宮等を手掛けた著名な建築家である伊東忠太によって建てられ、

その後、戦前に3度内閣総理大臣を務めた政治家・近衞文麿に譲渡され、

昭和前期の政治の転換点となる重要な会議が数多く行われた場所です。

数年をかけて復原事業(再移築等)が行われておりましたが、

2024年12月9日からは一般公開となっております。

お近くにお越しの際は、ぜひご覧頂けますと幸いです。

▼杉並区ホームページ 『荻外荘 復原・整備プロジェクト』

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/tekigaiso/fukugen/index.html

▼『荻外荘公園』

https://ogikubo3gardens.jp/tekigaiso/

※掲載写真提供:株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン

当工房では、(株)三越伊勢丹プロパティ・デザイン様よりご依頼を受け、

東京都杉並区の国指定史跡「荻外荘(てきがいそう/近衞文麿旧宅)」応接室に設置される

家具の螺鈿装飾と漆塗りの製作を行っておりました。

*螺鈿の材料には夜光貝を使用しております。

貝殻から直接切り出した材料を曲面に加工するなど、

製作には幾つもの高いハードルがありましたが、

1年以上の期間を経てようやく完成に至った次第です。

ご協力頂いた方々に対し心より感謝申し上げます。

設置された正方形テーブルと椅子四脚の様子です。

螺鈿が随所に象嵌されています。

壁際に設置されたコンソールテーブルです。

こちらは漆塗り工程のみ対応しました。

椅子単独で撮影された写真です。

脚前方にも多くの螺鈿が散りばめられています。

荻外荘応接室の全体写真です。

部屋全体が中国風の美しいしつらえとなっております。

荻外荘は、大正天皇の侍医頭などを歴任した入澤達吉の依頼により

築地本願寺や明治神宮等を手掛けた著名な建築家である伊東忠太によって建てられ、

その後、戦前に3度内閣総理大臣を務めた政治家・近衞文麿に譲渡され、

昭和前期の政治の転換点となる重要な会議が数多く行われた場所です。

数年をかけて復原事業(再移築等)が行われておりましたが、

2024年12月9日からは一般公開となっております。

お近くにお越しの際は、ぜひご覧頂けますと幸いです。

▼杉並区ホームページ 『荻外荘 復原・整備プロジェクト』

https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/tekigaiso/fukugen/index.html

▼『荻外荘公園』

https://ogikubo3gardens.jp/tekigaiso/

※掲載写真提供:株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン

2025年01月16日

真鍮いぶしテスト・・・

真鍮いぶしテスト・・・

蝶柄櫛の金属欠損パーツ用に、

真鍮のいぶしテストを行いました。

既存パーツに上手く色味を似せることができるか、、、

それが問題ですね(^^;

このテストのために、いぶし着色用液剤「銀黒」くんを購入。

果たして上手く行くでしょうか!?

少量をテスト薄板に塗ってみました。

うん、けっこう黒くなってくれます。。。

さて、テストの本番を。

まずコンパウンドで磨き直して、、、

再度着色です。。。

うん、だいぶ良い色味と濃さ、、、ですが、

既存パーツと比べて少し明るめで青みが強いような?

既存パーツの表面には摺漆が施されていると考え、

ここで透き漆をかけてやることにしました。

ちょっと茶色味に振られて、

色味や濃さがさらに似てくることを祈ります!

つづく。。。

蝶柄櫛の金属欠損パーツ用に、

真鍮のいぶしテストを行いました。

既存パーツに上手く色味を似せることができるか、、、

それが問題ですね(^^;

このテストのために、いぶし着色用液剤「銀黒」くんを購入。

果たして上手く行くでしょうか!?

少量をテスト薄板に塗ってみました。

うん、けっこう黒くなってくれます。。。

さて、テストの本番を。

まずコンパウンドで磨き直して、、、

再度着色です。。。

うん、だいぶ良い色味と濃さ、、、ですが、

既存パーツと比べて少し明るめで青みが強いような?

既存パーツの表面には摺漆が施されていると考え、

ここで透き漆をかけてやることにしました。

ちょっと茶色味に振られて、

色味や濃さがさらに似てくることを祈ります!

つづく。。。

2025年01月11日

室内でもくもくと作業・・・

室内でもくもくと作業・・・

連日寒々とした天候ですが、、、

外出は控えて室内で諸々もくもくと作業しております。。。

篠笛は乾燥と水研ぎを繰り返して、

ようやくベースが整いました。

漆塗りというのは、研ぎ作業がとても大切です。

塗面の平滑さ、滑らかさを出すために

いつも苦心し、気を使う作業となっています。

つい先日、テレビのニュースで

輪島で被災された女性研師(研物師)の方のお話があっておりまして

たいへん悲しい思いをしましたが、

専門職があるくらい、この研ぎが

後々の仕上がりを左右するほど大事なのです。

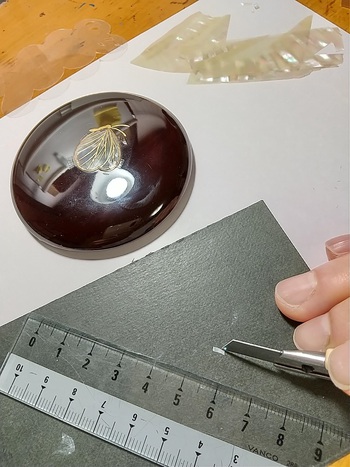

さて、こちらの蝶柄櫛は、

欠損した翅の金属パーツ修理作業をいよいよ始めます。

まずは透明フィルムで型取りであります。

フィルムにカット目を入れるトレース作業を。

翅の脈?も既存部分に合わせてラインを入れます。。。

割れた部分の補修の続きも。

もう4度は塗ったでしょうか?

ここで一旦研ぎを入れて、、、

おそらく最後であろう筆差し塗りを。

まだまだつづく。。。

連日寒々とした天候ですが、、、

外出は控えて室内で諸々もくもくと作業しております。。。

篠笛は乾燥と水研ぎを繰り返して、

ようやくベースが整いました。

漆塗りというのは、研ぎ作業がとても大切です。

塗面の平滑さ、滑らかさを出すために

いつも苦心し、気を使う作業となっています。

つい先日、テレビのニュースで

輪島で被災された女性研師(研物師)の方のお話があっておりまして

たいへん悲しい思いをしましたが、

専門職があるくらい、この研ぎが

後々の仕上がりを左右するほど大事なのです。

さて、こちらの蝶柄櫛は、

欠損した翅の金属パーツ修理作業をいよいよ始めます。

まずは透明フィルムで型取りであります。

フィルムにカット目を入れるトレース作業を。

翅の脈?も既存部分に合わせてラインを入れます。。。

割れた部分の補修の続きも。

もう4度は塗ったでしょうか?

ここで一旦研ぎを入れて、、、

おそらく最後であろう筆差し塗りを。

まだまだつづく。。。

2025年01月04日

2025年 仕事始め・・・

2025年 仕事始め・・・

本日は2025年の仕事始め。

篠笛の作業を再開です。。。

昨年末に行った錆付けがしっかり乾きました。

全体を空研ぎして、、、

マスキングを一旦剥がし、

銀巻きの際にせり上がった漆や錆落としを開始、、、

カッターで斜めそぎ落としも行い、、、

またペーパーをかけて、、、

錆の際研ぎも完了です!

銀巻きを再マスキングして黒漆の下塗りを、、、

年末までに出来なかった下塗り完了です。

さて、これから暫くの期間は装飾デザイン作業をしますので、

篠笛本体はこのままじっくりムロの中に置いて乾かしておきましょう。

つづく。。。

本日は2025年の仕事始め。

篠笛の作業を再開です。。。

昨年末に行った錆付けがしっかり乾きました。

全体を空研ぎして、、、

マスキングを一旦剥がし、

銀巻きの際にせり上がった漆や錆落としを開始、、、

カッターで斜めそぎ落としも行い、、、

またペーパーをかけて、、、

錆の際研ぎも完了です!

銀巻きを再マスキングして黒漆の下塗りを、、、

年末までに出来なかった下塗り完了です。

さて、これから暫くの期間は装飾デザイン作業をしますので、

篠笛本体はこのままじっくりムロの中に置いて乾かしておきましょう。

つづく。。。

2024年12月29日

篠笛の漆下地作り・・・

篠笛の漆下地作り・・・

篠笛の漆下地作りが幾分進みました。

今回は躯体が竹ですので、

弓の漆塗りにも使われる炭粉下地を行っておりますが、

年内に黒漆の下塗りまでやっておきたいところです。。。

最初の木固めが終わり、

乾燥させた表面をペーパーで荒らして生漆を塗って、、、

粗めの炭粉を蒔きます~。

1回目の粗め炭粉が乾いたところで

また生漆を塗り、、、

念押しで2回目の炭粉蒔き。

細かめ炭粉を蒔きます~。

蒔き終わりました~。

乾燥後、蒔いた炭粉に生漆を浸透させて固めます。。。

余分な生漆はワイプオール(不織布)で押さえて吸い取ります。

こちらをしっかり乾燥させて、、、

強靭な炭粉下地の完成です。

乾燥した炭粉下地を粗めのペーパーで砥ぎます。

銀巻きに接した際や、竹の節の部分も丁寧に砥いで、、、

錆(水練り砥粉+生漆)を指で擦り付けます。。。

こんなものでしょうか、、、

1回目の錆付け完了。

乾燥したらもう1回錆付けしましょうかね~。

つづく。。。

篠笛の漆下地作りが幾分進みました。

今回は躯体が竹ですので、

弓の漆塗りにも使われる炭粉下地を行っておりますが、

年内に黒漆の下塗りまでやっておきたいところです。。。

最初の木固めが終わり、

乾燥させた表面をペーパーで荒らして生漆を塗って、、、

粗めの炭粉を蒔きます~。

1回目の粗め炭粉が乾いたところで

また生漆を塗り、、、

念押しで2回目の炭粉蒔き。

細かめ炭粉を蒔きます~。

蒔き終わりました~。

乾燥後、蒔いた炭粉に生漆を浸透させて固めます。。。

余分な生漆はワイプオール(不織布)で押さえて吸い取ります。

こちらをしっかり乾燥させて、、、

強靭な炭粉下地の完成です。

乾燥した炭粉下地を粗めのペーパーで砥ぎます。

銀巻きに接した際や、竹の節の部分も丁寧に砥いで、、、

錆(水練り砥粉+生漆)を指で擦り付けます。。。

こんなものでしょうか、、、

1回目の錆付け完了。

乾燥したらもう1回錆付けしましょうかね~。

つづく。。。

2024年12月28日

蝶柄櫛の修理・・・

蝶柄櫛の修理・・・

今月の頭から修理を開始している蝶柄櫛。

華やかで美しい櫛ですが、

こちらもご依頼主様が落とされてぱっくり割れたとか。。。

だいぶお上手にボンドで接着なさっておりますが、

ヒビが入った部分の補修や諸々の補強が必要です。

また、落下の際に部品が取れて無くなったとのこと、、、

その再現が大変な品でもあります(^^;

現在の様子です。

ヒビの補修がある程度進んでおります。

修理の最初の様子。

はみ出たボンドを丁寧に取り除き、、、

接着用の漆を含浸させます。。。

裏側も。。。

4回ほどヒビのところに漆を重ね塗りしました。

螺鈿に被った漆をカッターでこすり落としている様子です。

本来でしたら、櫛の既存状態通りに、

螺鈿の際には錆(水練り砥粉と生漆を混ぜたパテ)を盛り付けるのですが、

割れた箇所でもありますので、

ここは強度を考えまして、手間はかかりますが

漆を重ね塗りして補修することにしました。

さて、問題はこの紛失した翅のパーツ2箇所。。。

恐らく古美風に着色(腐食:酸化被膜)された真鍮材です。

果たして再現できるのか!?(^^;

つづく。。。

今月の頭から修理を開始している蝶柄櫛。

華やかで美しい櫛ですが、

こちらもご依頼主様が落とされてぱっくり割れたとか。。。

だいぶお上手にボンドで接着なさっておりますが、

ヒビが入った部分の補修や諸々の補強が必要です。

また、落下の際に部品が取れて無くなったとのこと、、、

その再現が大変な品でもあります(^^;

現在の様子です。

ヒビの補修がある程度進んでおります。

修理の最初の様子。

はみ出たボンドを丁寧に取り除き、、、

接着用の漆を含浸させます。。。

裏側も。。。

4回ほどヒビのところに漆を重ね塗りしました。

螺鈿に被った漆をカッターでこすり落としている様子です。

本来でしたら、櫛の既存状態通りに、

螺鈿の際には錆(水練り砥粉と生漆を混ぜたパテ)を盛り付けるのですが、

割れた箇所でもありますので、

ここは強度を考えまして、手間はかかりますが

漆を重ね塗りして補修することにしました。

さて、問題はこの紛失した翅のパーツ2箇所。。。

恐らく古美風に着色(腐食:酸化被膜)された真鍮材です。

果たして再現できるのか!?(^^;

つづく。。。

2024年12月26日

篠笛の作業開始・・・

篠笛の作業開始・・・

1年程前に篠笛の漆塗りと装飾をご予約頂いておりましたが、

ようやく手を付け出すことが出来ました。

まずは下地作業から開始です!

この篠笛にはしっかり銀が巻いてあります。

ご依頼主自ら笛の内側にカシュー塗りをされたとか。。。

はみ出したところも含めて表側全体をペーパーで研磨します。

最初は#320で綿密に、次に#240、

最後に#80のペーパーで荒らして、、、

銀巻きの部分をマスキング。。。

固定用の発泡スチロールを笛の両端にはめて、、、

生漆で木固めを。。。

乾くと生漆の色味が濃くなり、

様相が全然変わりますね~(^^;

つづく。。。

1年程前に篠笛の漆塗りと装飾をご予約頂いておりましたが、

ようやく手を付け出すことが出来ました。

まずは下地作業から開始です!

この篠笛にはしっかり銀が巻いてあります。

ご依頼主自ら笛の内側にカシュー塗りをされたとか。。。

はみ出したところも含めて表側全体をペーパーで研磨します。

最初は#320で綿密に、次に#240、

最後に#80のペーパーで荒らして、、、

銀巻きの部分をマスキング。。。

固定用の発泡スチロールを笛の両端にはめて、、、

生漆で木固めを。。。

乾くと生漆の色味が濃くなり、

様相が全然変わりますね~(^^;

つづく。。。

2024年09月10日

新しい漆刷毛・・・

新しい漆刷毛・・・

先月購入した新たな漆刷毛。

柄に漆を塗って使えるように仕立てましたが、、、

他の道具たちと共に頑張って欲しいです!(^.^)

それにしても9月に入って尚暑い日が続きます。

最高気温が30℃を下回るのは、

まだまだ先のような。。。(^^;

先月購入した新たな漆刷毛。

柄に漆を塗って使えるように仕立てましたが、、、

他の道具たちと共に頑張って欲しいです!(^.^)

それにしても9月に入って尚暑い日が続きます。

最高気温が30℃を下回るのは、

まだまだ先のような。。。(^^;

2024年04月10日

籃胎漆器お盆の修理完成・・・

籃胎漆器お盆の修理完成・・・

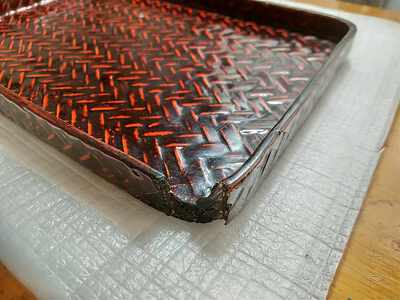

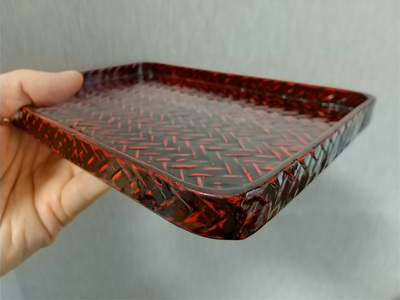

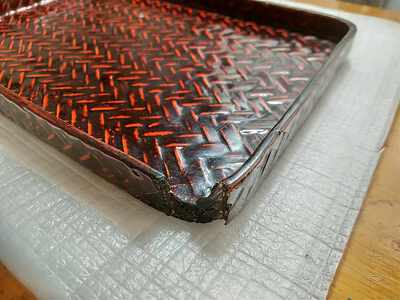

籃胎漆器お盆の修理が終わりました。

ようやく、、、という感じですね(^^;

アフタ~完成した全体の様子です。

ビフォ~の様子。

なかなかの破損ぶりでしたが、、、(^^;

今回の修理、完璧ではありませんが、

欠けたところは何とか既存の塗りの様子に似せて

直せたかな~と思います。

終盤作業の様子もアップしましょう。。。

朱の上に塗った調合漆は、よか色味に落ち着きまして、、、

これをホドホド研いで、、、

一旦磨いて、、、

あちこち塗りにヒビも入っていましたので、

お盆全体に浸み込ませるよう

しっかり摺漆し、、、補強&コーティングです。

数日乾かせた後、最後に磨きをかけて、、、

補修で塗った朱は、まだまだ濃いですが、、、

これで完了とします!

内側も仕上げをして、、、

完成であります!

納品に向けて梱包をば。。。

ナンと、このお盆にピッタリサイズの箱が見つかりまして、、、

やっぱ博多もんのお客さんには

これがよかったい~~ということで(笑)

行って来んしゃい~。

大切にしてもらうとよ!(^.^) 完

♪You Are The Sunshine Of My life

by Stevie Wonder

籃胎漆器お盆の修理が終わりました。

ようやく、、、という感じですね(^^;

アフタ~完成した全体の様子です。

ビフォ~の様子。

なかなかの破損ぶりでしたが、、、(^^;

今回の修理、完璧ではありませんが、

欠けたところは何とか既存の塗りの様子に似せて

直せたかな~と思います。

終盤作業の様子もアップしましょう。。。

朱の上に塗った調合漆は、よか色味に落ち着きまして、、、

これをホドホド研いで、、、

一旦磨いて、、、

あちこち塗りにヒビも入っていましたので、

お盆全体に浸み込ませるよう

しっかり摺漆し、、、補強&コーティングです。

数日乾かせた後、最後に磨きをかけて、、、

補修で塗った朱は、まだまだ濃いですが、、、

これで完了とします!

内側も仕上げをして、、、

完成であります!

納品に向けて梱包をば。。。

ナンと、このお盆にピッタリサイズの箱が見つかりまして、、、

やっぱ博多もんのお客さんには

これがよかったい~~ということで(笑)

行って来んしゃい~。

大切にしてもらうとよ!(^.^) 完

♪You Are The Sunshine Of My life

by Stevie Wonder

2024年04月07日

籃胎漆器の修理は終盤へ・・・

籃胎漆器の修理は終盤へ・・・

籃胎漆器お盆の修理は、

塗り重ねては研ぎ、、、をコツコツと繰り返し、

いよいよ終盤に入って来ました。

白漆に生漆を調合して塗って乾かし、、、

だいたい狙い通りの竹色に上がったかと。。。

お次は朱色を。

乾燥速度を調整した艶アリ朱を上塗りです。

少しぽってり目に塗り上がりました。

乾燥2日目の様子。やはりまだ色が濃い目に出てますが、

年月を経ると、もっと薄く鮮やかになってくれることでしょう。

そして最後は、、、生漆に黒漆を少し混ぜた調合漆を上塗りしました。

経年変化で色が薄くなった黒漆に似せるような調合をしてみたのですが、

なんとか既存塗の様子に近づいて欲しいですね~。

つづく。。。

籃胎漆器お盆の修理は、

塗り重ねては研ぎ、、、をコツコツと繰り返し、

いよいよ終盤に入って来ました。

白漆に生漆を調合して塗って乾かし、、、

だいたい狙い通りの竹色に上がったかと。。。

お次は朱色を。

乾燥速度を調整した艶アリ朱を上塗りです。

少しぽってり目に塗り上がりました。

乾燥2日目の様子。やはりまだ色が濃い目に出てますが、

年月を経ると、もっと薄く鮮やかになってくれることでしょう。

そして最後は、、、生漆に黒漆を少し混ぜた調合漆を上塗りしました。

経年変化で色が薄くなった黒漆に似せるような調合をしてみたのですが、

なんとか既存塗の様子に近づいて欲しいですね~。

つづく。。。

2024年03月29日

籃胎漆器お盆の修理再開・・・

籃胎漆器お盆の修理再開・・・

他案件で手一杯のため、だいぶ間が空いてしまってましたが、、、

合間を使って、籃胎漆器お盆の修理再開です。

錆付けして削り出して簡易的に造形。

だいぶラフですが、まずはこの状態で次に移ります。

内側の様子も。。。

溶剤で溶いた生漆で錆固めです。。。

乾かして、また次に移りましょう。

コツコツとつづく。。。

他案件で手一杯のため、だいぶ間が空いてしまってましたが、、、

合間を使って、籃胎漆器お盆の修理再開です。

錆付けして削り出して簡易的に造形。

だいぶラフですが、まずはこの状態で次に移ります。

内側の様子も。。。

溶剤で溶いた生漆で錆固めです。。。

乾かして、また次に移りましょう。

コツコツとつづく。。。

2024年01月09日

輪島塗 復興への祈りと願い・・・

輪島塗 復興への祈りと願い・・・

年始に起こってしまった能登半島地震。。。

被災地では連日厳しい状況が続いております。

輪島市で家族と共にご無事だったSNS知人の蒔絵師さんも

昨日から避難所でようやくスマホが安定的に使える環境が出来たとのことで

今後は様々な情報のやり取りがスムーズにできると安堵されていました。

マグニチュード7.6という直下型地震で

家屋の倒壊が凄まじく、本当に大変な震災です。

被災されてらっしゃる方々に心よりお見舞い申し上げますと共に

救援、支援されてらっしゃる方々のご苦労が報われることを切に願います。

私が装飾品製作を生業としている関係で

SNSでは工芸、美術関係の方々との繋がりが多少なりともありまして、

今回大きな被害が出ている輪島市の漆塗り関係の業者さんや蒔絵師さんとも

SNSで繋がっている方々が多くいらっしゃいます。

皆さん、輪島市の厳しい様子が分かって

最初は言葉に表すことできないほどのショックな状況でしたが、

暫く経ってから口をそろえておっしゃっるのは、

どうにか命と健康を第一に、そして輪島塗の復興を祈る励ましの言葉でした。

さらに、罹災された輪島塗の業者さんたちも

次々に復興への決意をおっしゃってらっしゃいます。

輪島はもうご存知の通り、

「漆塗りの首都」と言って良いくらい漆塗りが盛んな地です。

この地の復興無くして日本の漆芸の未来は無し、、、

と言っても過言ではないでしょう。

私も漆塗りを少々やっているくらいではありますが、

漆芸に深く携わる皆さんと気持ちは一緒です。

支援の「輪」が広がり、実を結ぶことを願ってやみません。

必ずやり遂げましょう。

昨年末に近辺の浄水緑地にてパチリ☆

このような暖かい日常が輪島市に戻って来ますよう(祈)。

年始に起こってしまった能登半島地震。。。

被災地では連日厳しい状況が続いております。

輪島市で家族と共にご無事だったSNS知人の蒔絵師さんも

昨日から避難所でようやくスマホが安定的に使える環境が出来たとのことで

今後は様々な情報のやり取りがスムーズにできると安堵されていました。

マグニチュード7.6という直下型地震で

家屋の倒壊が凄まじく、本当に大変な震災です。

被災されてらっしゃる方々に心よりお見舞い申し上げますと共に

救援、支援されてらっしゃる方々のご苦労が報われることを切に願います。

私が装飾品製作を生業としている関係で

SNSでは工芸、美術関係の方々との繋がりが多少なりともありまして、

今回大きな被害が出ている輪島市の漆塗り関係の業者さんや蒔絵師さんとも

SNSで繋がっている方々が多くいらっしゃいます。

皆さん、輪島市の厳しい様子が分かって

最初は言葉に表すことできないほどのショックな状況でしたが、

暫く経ってから口をそろえておっしゃっるのは、

どうにか命と健康を第一に、そして輪島塗の復興を祈る励ましの言葉でした。

さらに、罹災された輪島塗の業者さんたちも

次々に復興への決意をおっしゃってらっしゃいます。

輪島はもうご存知の通り、

「漆塗りの首都」と言って良いくらい漆塗りが盛んな地です。

この地の復興無くして日本の漆芸の未来は無し、、、

と言っても過言ではないでしょう。

私も漆塗りを少々やっているくらいではありますが、

漆芸に深く携わる皆さんと気持ちは一緒です。

支援の「輪」が広がり、実を結ぶことを願ってやみません。

必ずやり遂げましょう。

昨年末に近辺の浄水緑地にてパチリ☆

このような暖かい日常が輪島市に戻って来ますよう(祈)。

2023年10月08日

薄器螺鈿修理④ 完成・・・

薄器螺鈿修理④ 完成・・・

御品をお預かりしてから約半年、、、

ようやく螺鈿修理が完成致しました。

最終磨きの様子です。

ともかく蒔絵の金色が剥げないよう、

細心の注意をもって呂色磨きです。

無事完了し、中性洗剤で油分を落として完成です!

反対側からの方が、螺鈿が輝きますね(^.^)

薄器本体の上に蓋をしてみて。。。

あらためて、この器は美しいですね~。

修理した蝶翅螺鈿は、かなり複雑に割れた状態でお預かりしましたが、

割れ目が多いと、漆で接着修理しても至る所で黒い線が出て来てしまい、

見栄えが全くしないことが予想されました。

そこで今回の修理では、割れ目に樹脂継ぎ(接着)を施してから貼り直すという

新たなチャレンジを行いました。

透明な樹脂による割れ目の接着は、

螺鈿の次がある程度目立たないという良好な結果が出ましたので、

今後の修理ご依頼でも使ってみようと思います。

さて、お客様に完成状態をご確認頂き、

ご了承頂けましたら納品へと進みたいと思います。

一旦お包みしておきましょう。

どうか無事にお客様のお手元へと届きますように。(^.^)

御品をお預かりしてから約半年、、、

ようやく螺鈿修理が完成致しました。

最終磨きの様子です。

ともかく蒔絵の金色が剥げないよう、

細心の注意をもって呂色磨きです。

無事完了し、中性洗剤で油分を落として完成です!

反対側からの方が、螺鈿が輝きますね(^.^)

薄器本体の上に蓋をしてみて。。。

あらためて、この器は美しいですね~。

修理した蝶翅螺鈿は、かなり複雑に割れた状態でお預かりしましたが、

割れ目が多いと、漆で接着修理しても至る所で黒い線が出て来てしまい、

見栄えが全くしないことが予想されました。

そこで今回の修理では、割れ目に樹脂継ぎ(接着)を施してから貼り直すという

新たなチャレンジを行いました。

透明な樹脂による割れ目の接着は、

螺鈿の次がある程度目立たないという良好な結果が出ましたので、

今後の修理ご依頼でも使ってみようと思います。

さて、お客様に完成状態をご確認頂き、

ご了承頂けましたら納品へと進みたいと思います。

一旦お包みしておきましょう。

どうか無事にお客様のお手元へと届きますように。(^.^)

2023年09月23日

薄器螺鈿修理①・・・

薄器螺鈿修理①・・・

4月にお預かりしてから長期で中断していた薄器の螺鈿修理。。。

8月の末から修理を再開してコツコツと進めております。

まずは、外れた蝶翅螺鈿の裏側に貼り付いている

漆と思われる接着塗料を除去です。。。

次に綺麗に研いで、、、

割れが入った部分を樹脂を浸透させて補強・接着です。

螺鈿が貼られていた部分も、、、

残っている螺鈿の裏表皮や漆と思われる接着塗料を除去します。

数日後に1次接着していた樹脂が硬化したところで研ぎを入れます。

一旦嵌めてみて、、、

やはり蓋の木地が経年変化で縮んで

螺鈿が嵌らなくなってますね(^^;

輪郭を慎重に研いで、、、

ここが最も難しい作業の一つです。

ピッタリ嵌るようになるまで3時間以上かかりました(^^;

そしてまた次なる難関、、、

螺鈿欠損部分の補完であります。

欠損部分をフィルムトレースをしてから、、、

色味の合う螺鈿部分を探し、、、

適当と思われる箇所に研ぎと磨きを施した上で、、、

カットです。。。

但し、すんなりとそのままOKとはならず!

色味が合うと思って作っても、光る角度が微妙に違うことばかり。。。

欠損部は3ヵ所ですが、結局はそれぞれ2~4個作る破目になるのでした(^^;

ようやく3ヵ所とも出来上がりました~。

この作業だけで4~5時間であります。

そして、、、補完螺鈿を本体と樹脂で接合します。

この作業、ひと手間掛かってしまいますが、

貼付する際に本体と補完螺鈿に漆が浸透しないようにする処置でして

どうしても必要な作業となります。

この処置をしないと、漆が継ぎ目に浸透して

必ず黒い継ぎ目がクッキリと出てしまいます。

まずは螺鈿を本体から取り外して、、、

裏側の補完部分にセロハンテープを貼ってから、

表側のセロハンテープを剥がします。。。

そして、今度は表側から樹脂を浸透させます。。。

割れ部分の補強時と同様に裏側から浸透させても良かったのですが、

テープが表側ですと樹脂がテープの裏に浸透して面倒なことになりますので、

その逆で行うことにしました。

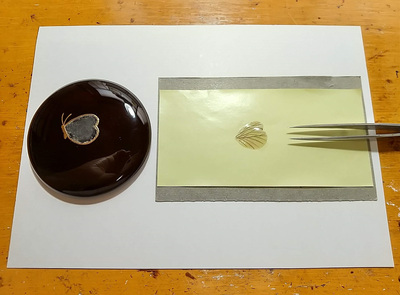

ここで、琵琶の螺鈿修理も同時進行です!

割れた覆手前板螺鈿の接着を行いました。

前板の割れ(向かって右側)の合わせをまずします。。。

何度か固定を修正して、やっとセッティング完了!

割れ部分は、裏側は全部止め、表側は一部止めにしました。

表側で顔をのぞかせている割れ部分から樹脂を浸透させ、、、

そこに真珠貝の微粉を擦り込んで傷埋めしてから、、、

テープを貼り替えます。。。

今度は割れ中央部で同じ作業を繰り返し、、、

割れ全体をテープで貼って、全固定であります。

ギブスでガチガチに固定した状態と似てますね~(^.^)

これで、後は数日後の樹脂硬化を終えて、

いよいよ躯体(薄器や琵琶)への螺鈿貼付作業に進みます。

修理はようやく終盤戦へ!

つづく。。。

4月にお預かりしてから長期で中断していた薄器の螺鈿修理。。。

8月の末から修理を再開してコツコツと進めております。

まずは、外れた蝶翅螺鈿の裏側に貼り付いている

漆と思われる接着塗料を除去です。。。

次に綺麗に研いで、、、

割れが入った部分を樹脂を浸透させて補強・接着です。

螺鈿が貼られていた部分も、、、

残っている螺鈿の裏表皮や漆と思われる接着塗料を除去します。

数日後に1次接着していた樹脂が硬化したところで研ぎを入れます。

一旦嵌めてみて、、、

やはり蓋の木地が経年変化で縮んで

螺鈿が嵌らなくなってますね(^^;

輪郭を慎重に研いで、、、

ここが最も難しい作業の一つです。

ピッタリ嵌るようになるまで3時間以上かかりました(^^;

そしてまた次なる難関、、、

螺鈿欠損部分の補完であります。

欠損部分をフィルムトレースをしてから、、、

色味の合う螺鈿部分を探し、、、

適当と思われる箇所に研ぎと磨きを施した上で、、、

カットです。。。

但し、すんなりとそのままOKとはならず!

色味が合うと思って作っても、光る角度が微妙に違うことばかり。。。

欠損部は3ヵ所ですが、結局はそれぞれ2~4個作る破目になるのでした(^^;

ようやく3ヵ所とも出来上がりました~。

この作業だけで4~5時間であります。

そして、、、補完螺鈿を本体と樹脂で接合します。

この作業、ひと手間掛かってしまいますが、

貼付する際に本体と補完螺鈿に漆が浸透しないようにする処置でして

どうしても必要な作業となります。

この処置をしないと、漆が継ぎ目に浸透して

必ず黒い継ぎ目がクッキリと出てしまいます。

まずは螺鈿を本体から取り外して、、、

裏側の補完部分にセロハンテープを貼ってから、

表側のセロハンテープを剥がします。。。

そして、今度は表側から樹脂を浸透させます。。。

割れ部分の補強時と同様に裏側から浸透させても良かったのですが、

テープが表側ですと樹脂がテープの裏に浸透して面倒なことになりますので、

その逆で行うことにしました。

ここで、琵琶の螺鈿修理も同時進行です!

割れた覆手前板螺鈿の接着を行いました。

前板の割れ(向かって右側)の合わせをまずします。。。

何度か固定を修正して、やっとセッティング完了!

割れ部分は、裏側は全部止め、表側は一部止めにしました。

表側で顔をのぞかせている割れ部分から樹脂を浸透させ、、、

そこに真珠貝の微粉を擦り込んで傷埋めしてから、、、

テープを貼り替えます。。。

今度は割れ中央部で同じ作業を繰り返し、、、

割れ全体をテープで貼って、全固定であります。

ギブスでガチガチに固定した状態と似てますね~(^.^)

これで、後は数日後の樹脂硬化を終えて、

いよいよ躯体(薄器や琵琶)への螺鈿貼付作業に進みます。

修理はようやく終盤戦へ!

つづく。。。

2023年09月14日

和櫛修理④ 完成・・・

和櫛修理④ 完成・・・

和櫛修理が昨日完成しまして、

お客様にも先程ご確認頂き、ご了承頂きました。

近日中に発送します。

螺鈿の輝き、ふたたび♪

裏側センターも、菊の花なんでしょうね。

桜の花弁も、暫くは落ちないでね。

最後の磨き作業の様子です。

どうぞ末永く輝きが保ちますように。。。

この度はご依頼頂きありがとうございました。

いってらっしゃい(^.^)

和櫛修理が昨日完成しまして、

お客様にも先程ご確認頂き、ご了承頂きました。

近日中に発送します。

螺鈿の輝き、ふたたび♪

裏側センターも、菊の花なんでしょうね。

桜の花弁も、暫くは落ちないでね。

最後の磨き作業の様子です。

どうぞ末永く輝きが保ちますように。。。

この度はご依頼頂きありがとうございました。

いってらっしゃい(^.^)

2023年09月12日

和櫛修理③ 錆付け・・・

和櫛修理③ 塗りの補修・・・

和櫛の修理は、補完する螺鈿の接着まで終わりました。

次の工程は塗りの補修となります。

まずは、接着した螺鈿周囲の大きく欠落した塗りの補修から。。。

こちらは厚みのある塗りがごっそり剥げておりますので、

漆パテ(錆)を付けて土台を作ります。

上から見るとこんな感じで。。。

ちょっとこの写真ではお分かりにくいかもしれませんが、

螺鈿縁に向かって駆け上がる感じにパテ付けしております。

夏場で厚いためか、半日で錆がしっかり硬化しました(^^)/

これを研ぎまして、、、

生漆で固めます。。。

翌日、、、固めた錆を仕上げ研ぎしてから、

塗立漆(艶アリ漆)で上塗りです。

通常は呂色漆で中塗りなのですが、

ここは、乾燥の遅くなった塗立漆をたっぷり目に塗り、

ひとつ工程を省いてみました。

写真は撮っておりませんが、この螺鈿周囲の上塗りの際に、

他の小さな塗りの剥がれ、亀裂、隙間などを全て補修塗りしました。

また、これら上塗りが乾燥した後、

清掃時に研いでいた櫛の隙間も全て塗り上げました。

ここまでが最初の清掃作業から数えて大きくは12工程。

細かい工程も合わせると20工程近くになります。。。

なかなか修理というのも、工程数が多いものですね。

残るは仕上げ作業ですが、、、

最後の最後まで気を緩めることなく進めましょう。

つづく。。。

和櫛の修理は、補完する螺鈿の接着まで終わりました。

次の工程は塗りの補修となります。

まずは、接着した螺鈿周囲の大きく欠落した塗りの補修から。。。

こちらは厚みのある塗りがごっそり剥げておりますので、

漆パテ(錆)を付けて土台を作ります。

上から見るとこんな感じで。。。

ちょっとこの写真ではお分かりにくいかもしれませんが、

螺鈿縁に向かって駆け上がる感じにパテ付けしております。

夏場で厚いためか、半日で錆がしっかり硬化しました(^^)/

これを研ぎまして、、、

生漆で固めます。。。

翌日、、、固めた錆を仕上げ研ぎしてから、

塗立漆(艶アリ漆)で上塗りです。

通常は呂色漆で中塗りなのですが、

ここは、乾燥の遅くなった塗立漆をたっぷり目に塗り、

ひとつ工程を省いてみました。

写真は撮っておりませんが、この螺鈿周囲の上塗りの際に、

他の小さな塗りの剥がれ、亀裂、隙間などを全て補修塗りしました。

また、これら上塗りが乾燥した後、

清掃時に研いでいた櫛の隙間も全て塗り上げました。

ここまでが最初の清掃作業から数えて大きくは12工程。

細かい工程も合わせると20工程近くになります。。。

なかなか修理というのも、工程数が多いものですね。

残るは仕上げ作業ですが、、、

最後の最後まで気を緩めることなく進めましょう。

つづく。。。

2023年09月12日

和櫛修理② 螺鈿の修理・・・

和櫛修理② 螺鈿の修理・・・

修理を開始した和櫛は

清掃が終わり、いよいよ本格的な修理に入ります。

まずは欠損部分の確認を。。。

一番大きな剥がれた螺鈿=菊花の横に、

少し欠損部があるようですね。

こちらは、シャープペンシルで示した葉と

その右側にある最小の葉で補完します。

既存螺鈿の図柄を見て気付いたのですが、

全く同じ形、大きさの螺鈿があちこちに沢山使われています。

これは、大正や昭和初期の螺鈿職工さんたちが、

生産費用の抑制と、作業効率を上げる手段として、

パーツの大量生産をしていたことを伺わせます。。。

櫛上面の欠損部分。

こちらは、他の図柄の様子から、

どうやら桜の花弁ペアが付いていたようです。

ここで、使用する貝種を検討。

ご依頼を請けた当初はアワビを想定しておりましたが、

よくよく既存螺鈿を確認すると、真珠層の様子がなんか違います。

この淡いグラデーション、、、アワビのうねうねした層ではなく

夜光貝のそれに似ておりますね。

以上の確認から、補完する螺鈿を作って行きましょう。

はじめは図柄のトレースから。

フィルムで既存螺鈿の形をトレースして行きます。。。

夜光貝の厚貝材料を使用し、

厚みは0.2~0.3mmという薄さに研磨調整。

輪郭をトレースして、、、

加工完了であります!

次は、いよいよ螺鈿の接着へ。。。

予め前日に裏塗りし、乾燥させていた菊花螺鈿。

大きな螺鈿は、裏塗りは必須ですね。

接着~乾燥時、裏側に空気が入ってしまいますと、

螺鈿裏側部分に黒漆が無いか薄い状態となり、

こうした部分が表側から白く見えてしまいますので。

蒔絵筆で、接着用の呂瀬漆(生漆、黒漆が半々)を

櫛の接着面と、螺鈿の裏側に塗って、、、

湿気のある簡易ムロで半乾きにさせ、、、

螺鈿を貼付(接着)します。。。

ピタッと貼れましたね。

セロハンテープで固定させ、

一晩乾燥させます。。。

螺鈿貼付完了しました。

次は、漆塗りの補修へと移ります。

つづく。。。

修理を開始した和櫛は

清掃が終わり、いよいよ本格的な修理に入ります。

まずは欠損部分の確認を。。。

一番大きな剥がれた螺鈿=菊花の横に、

少し欠損部があるようですね。

こちらは、シャープペンシルで示した葉と

その右側にある最小の葉で補完します。

既存螺鈿の図柄を見て気付いたのですが、

全く同じ形、大きさの螺鈿があちこちに沢山使われています。

これは、大正や昭和初期の螺鈿職工さんたちが、

生産費用の抑制と、作業効率を上げる手段として、

パーツの大量生産をしていたことを伺わせます。。。

櫛上面の欠損部分。

こちらは、他の図柄の様子から、

どうやら桜の花弁ペアが付いていたようです。

ここで、使用する貝種を検討。

ご依頼を請けた当初はアワビを想定しておりましたが、

よくよく既存螺鈿を確認すると、真珠層の様子がなんか違います。

この淡いグラデーション、、、アワビのうねうねした層ではなく

夜光貝のそれに似ておりますね。

以上の確認から、補完する螺鈿を作って行きましょう。

はじめは図柄のトレースから。

フィルムで既存螺鈿の形をトレースして行きます。。。

夜光貝の厚貝材料を使用し、

厚みは0.2~0.3mmという薄さに研磨調整。

輪郭をトレースして、、、

加工完了であります!

次は、いよいよ螺鈿の接着へ。。。

予め前日に裏塗りし、乾燥させていた菊花螺鈿。

大きな螺鈿は、裏塗りは必須ですね。

接着~乾燥時、裏側に空気が入ってしまいますと、

螺鈿裏側部分に黒漆が無いか薄い状態となり、

こうした部分が表側から白く見えてしまいますので。

蒔絵筆で、接着用の呂瀬漆(生漆、黒漆が半々)を

櫛の接着面と、螺鈿の裏側に塗って、、、

湿気のある簡易ムロで半乾きにさせ、、、

螺鈿を貼付(接着)します。。。

ピタッと貼れましたね。

セロハンテープで固定させ、

一晩乾燥させます。。。

螺鈿貼付完了しました。

次は、漆塗りの補修へと移ります。

つづく。。。