2022年09月27日

螺鈿硯箱の修理⑧ 既存螺鈿組み上げ・・・

螺鈿硯箱の修理⑧ 既存螺鈿組み上げ・・・

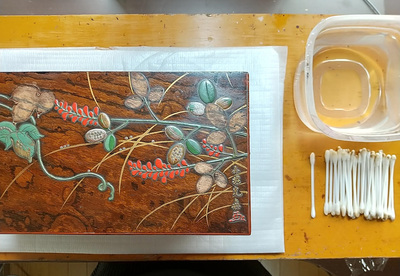

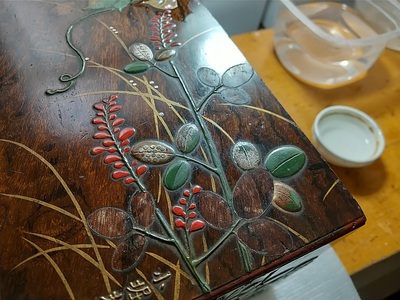

籃胎漆器が入って中断していた螺鈿硯箱の修理を再開です。

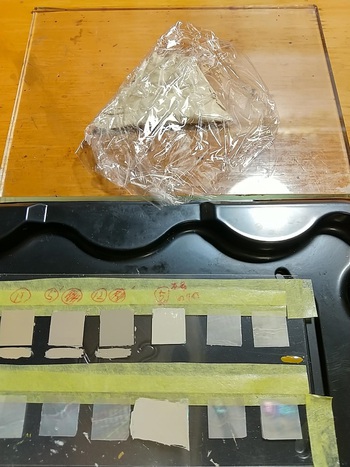

螺鈿貼付部は清掃完了後に、

漆でフラットな面に仕立てておきましたので、

その上に、剥がして清掃済みの既存螺鈿を組み上げます。

まずは上蓋の螺鈿組み上げから。。。

小さくカットしたセロハンテープで正確に組んで行きます。

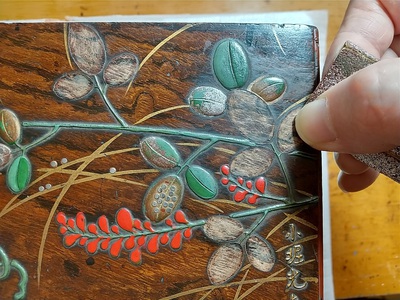

やはり、、、組み直してみますと螺鈿が貼付部より僅かに大きい。

木地は何十年もかけて縮み、

既存螺鈿はその変化についていけずに剥がれたようです。

はみ出ているところは、螺鈿の輪郭に合わせてカット目を入れ、、、

貼付部の範囲を約0.5~0.7mm程拡張する作業が必要になりました。

レリーフと接しているところも、

合わせの調整切削が必要で、、、

このパカッと外れたレリーフは、、、

ちゃんとハマるように調整加工しました(^^;

上蓋は全て組み直し完了!

まだまだ先は長いですが、つづく。。。

籃胎漆器が入って中断していた螺鈿硯箱の修理を再開です。

螺鈿貼付部は清掃完了後に、

漆でフラットな面に仕立てておきましたので、

その上に、剥がして清掃済みの既存螺鈿を組み上げます。

まずは上蓋の螺鈿組み上げから。。。

小さくカットしたセロハンテープで正確に組んで行きます。

やはり、、、組み直してみますと螺鈿が貼付部より僅かに大きい。

木地は何十年もかけて縮み、

既存螺鈿はその変化についていけずに剥がれたようです。

はみ出ているところは、螺鈿の輪郭に合わせてカット目を入れ、、、

貼付部の範囲を約0.5~0.7mm程拡張する作業が必要になりました。

レリーフと接しているところも、

合わせの調整切削が必要で、、、

このパカッと外れたレリーフは、、、

ちゃんとハマるように調整加工しました(^^;

上蓋は全て組み直し完了!

まだまだ先は長いですが、つづく。。。

2022年09月25日

籃胎漆器の修理② 接着と固め・・・

籃胎漆器の修理② 接着と固め・・・

先日から修理が始まった籃胎漆器のお弁当箱。

他ご依頼品もある中、、、

大きな修理だけは先に済ませておこうという段取り。

接着補強などの乾燥に時間をかけるつもりで

引き続きスタートダッシュをかけて初期修理作業をやっております(^^;

塗りを剥いだ上蓋の内側は、

先日、特に傷んでいる編み込み部に麦漆を噛まし、、、

本日、ほぼ麦漆が乾燥したので研ぎを入れ、

生漆を筆塗りで浸み込ませて固める作業を。。。

全体の編み込みにしっかりと生漆を馴染ませました。

角の割れが入った箇所は、、、

コクソや麦漆を噛ませて接着補強です!

コクソや麦漆は奥まで乾燥するのに相当時間がかかりますが、

まずは最低1週間はこのままにしておこうかな、、、と思います。

本当は安定して来る1ヶ月くらいは置いときたいところですが。。。(^_^;)

ともかく1週間は籃胎漆器の作業を中断し、

他のご依頼案件を進めようというスケジュールに。

この秋は、いろいろとやりくりを考えて行かねばなりません。

つづく。。。

先日から修理が始まった籃胎漆器のお弁当箱。

他ご依頼品もある中、、、

大きな修理だけは先に済ませておこうという段取り。

接着補強などの乾燥に時間をかけるつもりで

引き続きスタートダッシュをかけて初期修理作業をやっております(^^;

塗りを剥いだ上蓋の内側は、

先日、特に傷んでいる編み込み部に麦漆を噛まし、、、

本日、ほぼ麦漆が乾燥したので研ぎを入れ、

生漆を筆塗りで浸み込ませて固める作業を。。。

全体の編み込みにしっかりと生漆を馴染ませました。

角の割れが入った箇所は、、、

コクソや麦漆を噛ませて接着補強です!

コクソや麦漆は奥まで乾燥するのに相当時間がかかりますが、

まずは最低1週間はこのままにしておこうかな、、、と思います。

本当は安定して来る1ヶ月くらいは置いときたいところですが。。。(^_^;)

ともかく1週間は籃胎漆器の作業を中断し、

他のご依頼案件を進めようというスケジュールに。

この秋は、いろいろとやりくりを考えて行かねばなりません。

つづく。。。

2022年09月24日

秋風の吹く工房へ・・・

秋風の吹く工房へ・・・

本日は糸島工房へ行き、貝殻関係の事柄を諸々と。。。

だいぶ涼しくなりましたね。

バイクだと長袖一枚はおるくらいでちょうど良いくらい。

やはりお彼岸過ぎると~ですね。(^^)

工房に着いて、まずは南洋の貝殻たちを確認。

高瀬貝、、、西表のは大きか~。

ひさびさにメキシコアワビも見ましたね~。

うちに来てもう長くなります。

さて、日本産アワビ貝の整理もし出したところ、

立派な模様のマダカアワビ出てきました(^.^)

貝殻見てると宇宙や地球の営みを思わせる時があります。

これはまた、、、木星かっ!(^^;

あ~やっと床などに散らばってた未整理アワビたち、

全て洗浄、片付けが完了!

こちらは14cm、13cm級の貝殻たち。

またまた増えましたね~(・_・;)

床まっさらに!(^.^)

いろいろやって日が暮れて。

明日も良い日になりますように。。。

本日は糸島工房へ行き、貝殻関係の事柄を諸々と。。。

だいぶ涼しくなりましたね。

バイクだと長袖一枚はおるくらいでちょうど良いくらい。

やはりお彼岸過ぎると~ですね。(^^)

工房に着いて、まずは南洋の貝殻たちを確認。

高瀬貝、、、西表のは大きか~。

ひさびさにメキシコアワビも見ましたね~。

うちに来てもう長くなります。

さて、日本産アワビ貝の整理もし出したところ、

立派な模様のマダカアワビ出てきました(^.^)

貝殻見てると宇宙や地球の営みを思わせる時があります。

これはまた、、、木星かっ!(^^;

あ~やっと床などに散らばってた未整理アワビたち、

全て洗浄、片付けが完了!

こちらは14cm、13cm級の貝殻たち。

またまた増えましたね~(・_・;)

床まっさらに!(^.^)

いろいろやって日が暮れて。

明日も良い日になりますように。。。

2022年09月23日

秋に似合う修理品・・・

秋に似合う修理品・・・

今日は秋分の日ですね。

年間を通して見ると、1年の3分の2が過ぎた感じがします。

夏の熱気が薄れ、秋の気配を肌で感じます。

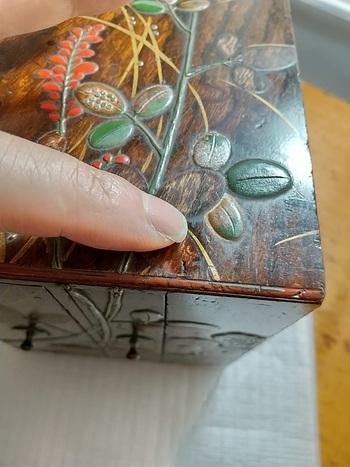

先日、お布団屋さんのMさんが、

ちょうどこれからの季節に合う味わい深い色味の品物を

修理して欲しいということで持って来られました。

年内納品なのでじっくりと構えられないと思い、

まずはスタートダッシュをかけています。

こちらの様子もこれから時折アップ致しますので、宜しくご覧下さい。(^^)

編み仕立て弁当箱。

久留米の籃胎漆器なのかもしれませんが、

お婆様の代から受け継がれたものだとか。。。

大変味わい深く、凝った品物ですね。

外観はだいぶしっかりしてるのですが、

内側や角の塗りが相当傷んでいます。

こちらは最上段=上蓋の内側です。

う~む、錆がポロポロ状態ですね。

漆っ気がすっかり抜けて劣化してます(^^;

これをまた、、、地道に剥ぐんですな~(^^;)

刃物でパリパリやって、彫刻刀の平刀も使って、

最終的にはペーパー手研ぎで綿密に、、、

相当時間かかりました~(;'∀')

隅はパコパコ動くので割れ入ってます。

彫刻刀などで傷口を開き、

コクソ(漆パテの硬いやつ)で埋めましょう。

角の劣化も中々なもの。。。

まず剥げるだけ剥いで~

ペーパーで研いで塗りを落とします。

他の作業まで進んでいますが、今日はここまで!

先日の動物園~健康散歩。秋風、秋空が清々しく。。。

新しい建物建ってますね~(^.^)

植物園は、バラのシーズン2が進行中。

10月の開花が楽しみです。

これからの季節に合う曲たちも聴きながら作業しとります(^.^)

♪Mree-Kiki’s Song.

☆オシャレ感ありつつ、、しっとりと聴かせる曲であります♪

まさかね~と思ってましたら

ホントに「魔女の宅急便」へのオマージュとして作られた曲だとか(^^;

物思いにふける少女の気持ちを表現したのでしょうか?(^.^)

もう暫くしたら、秋が深まっていくことでしょう。

修理品の進み具合もね、、、つづく。。。(^^;

今日は秋分の日ですね。

年間を通して見ると、1年の3分の2が過ぎた感じがします。

夏の熱気が薄れ、秋の気配を肌で感じます。

先日、お布団屋さんのMさんが、

ちょうどこれからの季節に合う味わい深い色味の品物を

修理して欲しいということで持って来られました。

年内納品なのでじっくりと構えられないと思い、

まずはスタートダッシュをかけています。

こちらの様子もこれから時折アップ致しますので、宜しくご覧下さい。(^^)

編み仕立て弁当箱。

久留米の籃胎漆器なのかもしれませんが、

お婆様の代から受け継がれたものだとか。。。

大変味わい深く、凝った品物ですね。

外観はだいぶしっかりしてるのですが、

内側や角の塗りが相当傷んでいます。

こちらは最上段=上蓋の内側です。

う~む、錆がポロポロ状態ですね。

漆っ気がすっかり抜けて劣化してます(^^;

これをまた、、、地道に剥ぐんですな~(^^;)

刃物でパリパリやって、彫刻刀の平刀も使って、

最終的にはペーパー手研ぎで綿密に、、、

相当時間かかりました~(;'∀')

隅はパコパコ動くので割れ入ってます。

彫刻刀などで傷口を開き、

コクソ(漆パテの硬いやつ)で埋めましょう。

角の劣化も中々なもの。。。

まず剥げるだけ剥いで~

ペーパーで研いで塗りを落とします。

他の作業まで進んでいますが、今日はここまで!

先日の動物園~健康散歩。秋風、秋空が清々しく。。。

新しい建物建ってますね~(^.^)

植物園は、バラのシーズン2が進行中。

10月の開花が楽しみです。

これからの季節に合う曲たちも聴きながら作業しとります(^.^)

♪Mree-Kiki’s Song.

☆オシャレ感ありつつ、、しっとりと聴かせる曲であります♪

まさかね~と思ってましたら

ホントに「魔女の宅急便」へのオマージュとして作られた曲だとか(^^;

物思いにふける少女の気持ちを表現したのでしょうか?(^.^)

もう暫くしたら、秋が深まっていくことでしょう。

修理品の進み具合もね、、、つづく。。。(^^;

2022年09月20日

台風後の工房へ・・・

台風後の工房へ・・・

台風後の糸島工房へ。今日は涼しかったですね~。

工房は、特に大きな問題起きてなくて良かったです(^.^)

台風一過の清々しさ。秋風がそよそよと、、、

ではなく、激しく吹いてましたね(^^;

やはり風は相当強かったようで、、、

屋根からパラパラと何かが落ちて来てたようです(^_^;)

切り株くんは何事もなかったように元気です(^.^)

本日の用事、マダカアワビたち。。。

長いものでは十数年の時を経て、やっとこの時が来ました。

特殊な使命を帯びて、旅立って行きます。

行ってらっしゃい、必ず役に立ってくるんだよ~(>_<)

台風後の糸島工房へ。今日は涼しかったですね~。

工房は、特に大きな問題起きてなくて良かったです(^.^)

台風一過の清々しさ。秋風がそよそよと、、、

ではなく、激しく吹いてましたね(^^;

やはり風は相当強かったようで、、、

屋根からパラパラと何かが落ちて来てたようです(^_^;)

切り株くんは何事もなかったように元気です(^.^)

本日の用事、マダカアワビたち。。。

長いものでは十数年の時を経て、やっとこの時が来ました。

特殊な使命を帯びて、旅立って行きます。

行ってらっしゃい、必ず役に立ってくるんだよ~(>_<)

2022年09月19日

螺鈿硯箱の修理⑦ 裏色づくり・・・

螺鈿硯箱の修理⑦ 裏色づくり・・・

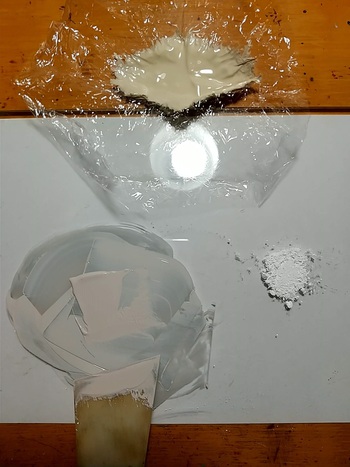

数日前から本番用の螺鈿裏色調合を行っております。

まずは試作色の最有力候補に近づけるよう

各漆と白顔料(チタン白)の配合分をガラス定盤上に置き、、、

混ぜます。。。

ひたすら混ぜ続けて20分、、、

本番前テストとして、また薄貝10mm角に塗り、

2日程乾燥させます。

そして本日確認したところ、、、

ちょっと黄味や茶に偏っているのを確認。

調整が必要となりました(^_^;)

試作色の結果から、勘ではありますが

チタン白など追加で必要とされる分量を取り出して、

またガラス定盤上に置き、、、

まずは基本的な定量分から混ぜて、、、

前回調合分(上)の色味を比較・確認してから、、、

全てを混合して、ひたすら混ぜ混ぜ。。。

再調合完了!しっかりヘラで掻き取って、

新たなラップ(左)に置いて包みます。

おっつ!左回りで掻き取った様子が台風のようで、、、(^^;

さて、ここからは既存螺鈿裏にも調合漆を塗って

確かめながら進めましょう。

2日後にはまた乾燥して結果が出るかと。。。

既存の明るい裏白色に近づけばいいんですが、、、

この白みを増すよう調合した分でも真っ白にはならず

既存裏色より濃い目になることでしょう。

しかし、今回作っているのは色漆ですので、

膠と胡粉を調合した既存裏色よりは、

密着性と強度が相当増すはずです(^.^)

また、既存螺鈿表側には、かなり厚めの摺り漆が施され

表面が茶色になっておりますので、これをどうにか取り除けば、

従来の螺鈿色味に近づけることが出来そうです。

しかしながら、金蒔絵の線(毛打ち)を残しながら摺り漆を取り除くのは、

なかなか難しいことのように思われますし、

昔からの風合いを出すことも容易ならざることです。

その辺りの仕上げ具合をどうするか頭に入れて、

今後進めて参りましょう。

つづく。。。

数日前から本番用の螺鈿裏色調合を行っております。

まずは試作色の最有力候補に近づけるよう

各漆と白顔料(チタン白)の配合分をガラス定盤上に置き、、、

混ぜます。。。

ひたすら混ぜ続けて20分、、、

本番前テストとして、また薄貝10mm角に塗り、

2日程乾燥させます。

そして本日確認したところ、、、

ちょっと黄味や茶に偏っているのを確認。

調整が必要となりました(^_^;)

試作色の結果から、勘ではありますが

チタン白など追加で必要とされる分量を取り出して、

またガラス定盤上に置き、、、

まずは基本的な定量分から混ぜて、、、

前回調合分(上)の色味を比較・確認してから、、、

全てを混合して、ひたすら混ぜ混ぜ。。。

再調合完了!しっかりヘラで掻き取って、

新たなラップ(左)に置いて包みます。

おっつ!左回りで掻き取った様子が台風のようで、、、(^^;

さて、ここからは既存螺鈿裏にも調合漆を塗って

確かめながら進めましょう。

2日後にはまた乾燥して結果が出るかと。。。

既存の明るい裏白色に近づけばいいんですが、、、

この白みを増すよう調合した分でも真っ白にはならず

既存裏色より濃い目になることでしょう。

しかし、今回作っているのは色漆ですので、

膠と胡粉を調合した既存裏色よりは、

密着性と強度が相当増すはずです(^.^)

また、既存螺鈿表側には、かなり厚めの摺り漆が施され

表面が茶色になっておりますので、これをどうにか取り除けば、

従来の螺鈿色味に近づけることが出来そうです。

しかしながら、金蒔絵の線(毛打ち)を残しながら摺り漆を取り除くのは、

なかなか難しいことのように思われますし、

昔からの風合いを出すことも容易ならざることです。

その辺りの仕上げ具合をどうするか頭に入れて、

今後進めて参りましょう。

つづく。。。

2022年09月17日

大型台風前の猛暑と健康ジョグ・・・

台風前の猛暑・・・

昨日の話ではありますが、、、

台風前ということもあって、福岡は大変暑かったですね(^^;

もう天気予報通り、35℃になっていたんではないでしょうか。

今回の台風、大型で強い上、福岡直撃の恐れも。

相当気を付けんと行けませんね。

少しサボっていた朝ジョグ。天気が良かったのでやる気になり、、、

いつもの坂道の上には真っ青な青空が広がっておりました。

凄い暑さの中、汗かきかきではありましたが。。。

坂道の脇には、優しい色味の彼岸花。

去年も咲いてましたっけ?珍しい色味であります(^.^)

ジョグは1週間ぶりではありましたが、

時折ウォーキングをしてましたし、

股関節のストレッチや筋トレなどの効果もあって、

なかなか軽い感じで坂道を登り切りました。

明後日は敬老の日。

もうあと数年したら老人の域に近づく?というわが身にとっては、

身体を維持することがより大切になって来ます。

この、少ししわがれ、茶色がかって来た葉っぱの様子が

自分のことのように思われます(^_^;)

継続は力なり!

アツアツの中でも何とか頑張ります。

昨日テレビに出ていた105歳のおばあ様は

30年以上筋トレやウォーキングを欠かさず、

現役の理髪師でらっしゃるとのこと、、、凄いですね~。

自分はそこまで出来るかなっ?て感じですが、

少しでもその健康領域に近づきたいものです(^^;

昨日の話ではありますが、、、

台風前ということもあって、福岡は大変暑かったですね(^^;

もう天気予報通り、35℃になっていたんではないでしょうか。

今回の台風、大型で強い上、福岡直撃の恐れも。

相当気を付けんと行けませんね。

少しサボっていた朝ジョグ。天気が良かったのでやる気になり、、、

いつもの坂道の上には真っ青な青空が広がっておりました。

凄い暑さの中、汗かきかきではありましたが。。。

坂道の脇には、優しい色味の彼岸花。

去年も咲いてましたっけ?珍しい色味であります(^.^)

ジョグは1週間ぶりではありましたが、

時折ウォーキングをしてましたし、

股関節のストレッチや筋トレなどの効果もあって、

なかなか軽い感じで坂道を登り切りました。

明後日は敬老の日。

もうあと数年したら老人の域に近づく?というわが身にとっては、

身体を維持することがより大切になって来ます。

この、少ししわがれ、茶色がかって来た葉っぱの様子が

自分のことのように思われます(^_^;)

継続は力なり!

アツアツの中でも何とか頑張ります。

昨日テレビに出ていた105歳のおばあ様は

30年以上筋トレやウォーキングを欠かさず、

現役の理髪師でらっしゃるとのこと、、、凄いですね~。

自分はそこまで出来るかなっ?て感じですが、

少しでもその健康領域に近づきたいものです(^^;

2022年09月15日

螺鈿硯箱の修理⑥ 螺鈿貼付部目止め・・・

螺鈿硯箱の修理⑥ 螺鈿貼付部目止め・・・

昨日、生漆を含浸させた螺鈿貼付部は、カチッと固まりました!(^.^)

しかし、その固まった(乾燥した)様子を見ますと、

やはり木材の導管や凹みが所々現れて来ています。

それもそのはず、膠などの除去・清掃をする過程で研ぎも施し、

元々の塗膜を剥いでしまったのですから(^^;

この硯箱は拭き漆で木地が仕上げられたもの。

ということは、下地の段階で目止めが施されたと考えられます。

つまり、その工程と同様にするのが筋ですから、、、

木固めに研ぎを入れて、、、

ハチ錆漆を作り、、、

貼付部に塗って、、、

余分なハチ錆漆を拭き取り、目止め完了です。

これで、木材の導管や凹みは粗方埋まり、

今後上塗りして行く漆は、木地への余計な吸い込みが防止されますし、

補修螺鈿も安定密着し、剥がれ防止にもつながることでしょう。

つづく。。。

昨日、生漆を含浸させた螺鈿貼付部は、カチッと固まりました!(^.^)

しかし、その固まった(乾燥した)様子を見ますと、

やはり木材の導管や凹みが所々現れて来ています。

それもそのはず、膠などの除去・清掃をする過程で研ぎも施し、

元々の塗膜を剥いでしまったのですから(^^;

この硯箱は拭き漆で木地が仕上げられたもの。

ということは、下地の段階で目止めが施されたと考えられます。

つまり、その工程と同様にするのが筋ですから、、、

木固めに研ぎを入れて、、、

ハチ錆漆を作り、、、

貼付部に塗って、、、

余分なハチ錆漆を拭き取り、目止め完了です。

これで、木材の導管や凹みは粗方埋まり、

今後上塗りして行く漆は、木地への余計な吸い込みが防止されますし、

補修螺鈿も安定密着し、剥がれ防止にもつながることでしょう。

つづく。。。

2022年09月14日

螺鈿硯箱の修理⑤ 螺鈿貼付部清掃&固め・・・

螺鈿硯箱の修理⑤ 螺鈿貼付部清掃&固め・・・

ようやく既存螺鈿を剥がし終わった硯箱。。。

その剥がし取った既存螺鈿の清掃も完了し、

次なる工程は、螺鈿があった貼付部の清掃と木地固めです。

貼付部には膠や正体不明の水溶性接着剤が使われていたため、

まずは徹底的に水攻めによる清掃を行ってみました。

しかし、膠や接着剤は木部にしっかり浸み込んでおり、

この除去には大変な手間がかかることに。。。(^^;

水と綿棒だけでは、何度やってもベトベト感が取れず~(-_-;)

ということで、まず研ぎを入れて表面を荒らし、

水が木地深部に浸み込みやすく、

膠等がより溶け出して来やすいようにすることにしました。

コツコツと徹底的に、、、

全ての貼付部の研磨完了です!

次に、局部的に水をたっぷりと乗せて膠等を溶かし、、、

ティッシュペーパーをギュッと押し付けて吸い取らせます!

この作業を繰り返すこと7~10回。

ほぼベトベト感が無くなったので、まずはこれで良しとしました(^^;

それにしても、綿棒を相当使いましたね~

実は写真にある倍以上の本数使ってます(・_・;)

清掃が終わった上蓋の様子。

さて、次はこの貼付部の木地を生漆で固める作業に移りましょう。

今年前半に修理した螺鈿三段箱で経験したように、

膠がベースに含有された状態で漆を塗ったりすると、

塗面にいつまでもベトベト感が残って、大変な問題になります。

そのフォローも相当な労力を要しますし、、、

故に、これだけしつこく膠除去に力を注いだわけでして、

固めの作業でその成果が出るものと期待しています。

まずは丁寧に生漆をつけて、、、

布、ティッシュ、綿棒などを使って

余分な漆をしっかりと拭き取ります。

最終的に少し余った生漆は、

このような割れが入った部分を補修する麦漆に仕立てて

塗り込んでおきました(^.^)

さて、一晩この木固めを乾かしてみましょう。

何とかカラッと乾いていることを切に願います(祈!)

つづく。。。

ようやく既存螺鈿を剥がし終わった硯箱。。。

その剥がし取った既存螺鈿の清掃も完了し、

次なる工程は、螺鈿があった貼付部の清掃と木地固めです。

貼付部には膠や正体不明の水溶性接着剤が使われていたため、

まずは徹底的に水攻めによる清掃を行ってみました。

しかし、膠や接着剤は木部にしっかり浸み込んでおり、

この除去には大変な手間がかかることに。。。(^^;

水と綿棒だけでは、何度やってもベトベト感が取れず~(-_-;)

ということで、まず研ぎを入れて表面を荒らし、

水が木地深部に浸み込みやすく、

膠等がより溶け出して来やすいようにすることにしました。

コツコツと徹底的に、、、

全ての貼付部の研磨完了です!

次に、局部的に水をたっぷりと乗せて膠等を溶かし、、、

ティッシュペーパーをギュッと押し付けて吸い取らせます!

この作業を繰り返すこと7~10回。

ほぼベトベト感が無くなったので、まずはこれで良しとしました(^^;

それにしても、綿棒を相当使いましたね~

実は写真にある倍以上の本数使ってます(・_・;)

清掃が終わった上蓋の様子。

さて、次はこの貼付部の木地を生漆で固める作業に移りましょう。

今年前半に修理した螺鈿三段箱で経験したように、

膠がベースに含有された状態で漆を塗ったりすると、

塗面にいつまでもベトベト感が残って、大変な問題になります。

そのフォローも相当な労力を要しますし、、、

故に、これだけしつこく膠除去に力を注いだわけでして、

固めの作業でその成果が出るものと期待しています。

まずは丁寧に生漆をつけて、、、

布、ティッシュ、綿棒などを使って

余分な漆をしっかりと拭き取ります。

最終的に少し余った生漆は、

このような割れが入った部分を補修する麦漆に仕立てて

塗り込んでおきました(^.^)

さて、一晩この木固めを乾かしてみましょう。

何とかカラッと乾いていることを切に願います(祈!)

つづく。。。

2022年09月11日

螺鈿硯箱の修理④ 螺鈿清掃・・・

螺鈿硯箱の修理④ 螺鈿清掃・・・

螺鈿硯箱の修理第一工程=螺鈿剥がしがようやく完了!

かなり時間がかかりましたが、全ての既存螺鈿を剥がし終わりました。

修理の為に剥がしていたこの最後の螺鈿は、

何と結局は剥がし終わるのに3日もかかってしまいました!

修理された人が一番ピッタリと丁寧に再接着されていたようでして、

いやはや、本当に接着剤が溶けなかったですね~(^_^;)

ま~でも何とかこのように取り外すことが出来ました。

*画像をクリック⇒動画が開きます。

そして、次なる工程へ早速着手!

剥がした螺鈿たちの清掃であります。

当方では、螺鈿清掃の場合すりガラスの上に螺鈿を置きます。

そして、今回のように螺鈿裏に白い塗料などが付いている場合は、

すりガラスの下に黒い紙を敷いて付着物が見えやすいようにします。

水を付けながら、カッター、紙ヤスリ、綿棒などを使って

丁寧に裏色や接着剤を落として行きます。

清掃が終わった様子です。

バラバラになった細かい螺鈿もありますが、

どこかに飛んで行かないよう、慎重に進めましょう。

つづく。。。

螺鈿硯箱の修理第一工程=螺鈿剥がしがようやく完了!

かなり時間がかかりましたが、全ての既存螺鈿を剥がし終わりました。

修理の為に剥がしていたこの最後の螺鈿は、

何と結局は剥がし終わるのに3日もかかってしまいました!

修理された人が一番ピッタリと丁寧に再接着されていたようでして、

いやはや、本当に接着剤が溶けなかったですね~(^_^;)

ま~でも何とかこのように取り外すことが出来ました。

*画像をクリック⇒動画が開きます。

そして、次なる工程へ早速着手!

剥がした螺鈿たちの清掃であります。

当方では、螺鈿清掃の場合すりガラスの上に螺鈿を置きます。

そして、今回のように螺鈿裏に白い塗料などが付いている場合は、

すりガラスの下に黒い紙を敷いて付着物が見えやすいようにします。

水を付けながら、カッター、紙ヤスリ、綿棒などを使って

丁寧に裏色や接着剤を落として行きます。

清掃が終わった様子です。

バラバラになった細かい螺鈿もありますが、

どこかに飛んで行かないよう、慎重に進めましょう。

つづく。。。

2022年09月08日

螺鈿硯箱の修理③ 裏白色落とし・・・

螺鈿硯箱の修理③ 裏白色落とし・・・

螺鈿硯箱の修理~その3回目。

螺鈿が欠損したし剥がされた部分に残った白い塗料を清掃します。

1回目でもご紹介した通り、この白い塗料は恐らく胡粉を混ぜた膠。

水で濡らしながら綿棒などを使って落としていきます。

こちらは秋草の葉っぱを清掃している動画です。*写真をクリック

清掃し終わった状態。

スッキリとしていますね~(^.^)

そして、問題となっている補修が施された螺鈿!

補修時に使われた接着剤が中々水で溶けないのですが、

なんと、全体の60%が補修されていました(^^;

補修接着剤と白い塗料とが妙にしっかりと結合して、

剥がすのに相当な労力と時間を要していまして、、、

この動画の螺鈿がその一つであり、ようやく最後の一枚となりました。*写真をクリック

最初は水を付けて刃を入れつつ縁の接着剤を溶かし、

その後も水でじっくり時間をかけて溶かしながら、

髪の毛で剥がしていく作業になっていますが、

下手をすると一つ剥がすだけで1日かかります(;'∀')

半分程接着剤を除去した状態。。。

もう何か他の仕事をやりながら~の作業ですが、

これで最後かと思うと、自分でもよくやったな~と思います(^_^;)

こちらはNo.4グループと名付けた螺鈿。

すべて補修されておりますが、バラバラにくっつけられております。

かなり接着剤が使われ、一番剥がすのが難しかったところでもあります。

補修した箇所は何度か粘り負けしそうになって、

もう剥がさずにそのままで!!と言いたくなりましたが、

どれも裏白色が傷み、元々貼られている部位から相当ズレていましたので、

やはり貼り直しを敢行~と思い直しました。(-_-;)

「修理は粘り!」

この言葉を改めて心に刻みながら、引き続き進めて参ります。

つづく。。。

螺鈿硯箱の修理~その3回目。

螺鈿が欠損したし剥がされた部分に残った白い塗料を清掃します。

1回目でもご紹介した通り、この白い塗料は恐らく胡粉を混ぜた膠。

水で濡らしながら綿棒などを使って落としていきます。

こちらは秋草の葉っぱを清掃している動画です。*写真をクリック

清掃し終わった状態。

スッキリとしていますね~(^.^)

そして、問題となっている補修が施された螺鈿!

補修時に使われた接着剤が中々水で溶けないのですが、

なんと、全体の60%が補修されていました(^^;

補修接着剤と白い塗料とが妙にしっかりと結合して、

剥がすのに相当な労力と時間を要していまして、、、

この動画の螺鈿がその一つであり、ようやく最後の一枚となりました。*写真をクリック

最初は水を付けて刃を入れつつ縁の接着剤を溶かし、

その後も水でじっくり時間をかけて溶かしながら、

髪の毛で剥がしていく作業になっていますが、

下手をすると一つ剥がすだけで1日かかります(;'∀')

半分程接着剤を除去した状態。。。

もう何か他の仕事をやりながら~の作業ですが、

これで最後かと思うと、自分でもよくやったな~と思います(^_^;)

こちらはNo.4グループと名付けた螺鈿。

すべて補修されておりますが、バラバラにくっつけられております。

かなり接着剤が使われ、一番剥がすのが難しかったところでもあります。

補修した箇所は何度か粘り負けしそうになって、

もう剥がさずにそのままで!!と言いたくなりましたが、

どれも裏白色が傷み、元々貼られている部位から相当ズレていましたので、

やはり貼り直しを敢行~と思い直しました。(-_-;)

「修理は粘り!」

この言葉を改めて心に刻みながら、引き続き進めて参ります。

つづく。。。

2022年09月02日

台風前に工房作業・・・

台風前に工房作業・・・

なかなか強い台風が九州に迫っています。

来週頭には大きな影響が出そうな気配。。。

ということで、台風が来る前&この涼しいタイミングで、

いそいそと糸島の工房へ!

予定していた貝殻作業を遂行してとんぼ返りです(^^;

工房に着きますと、、、周囲もモフモフの切り株くん。

嵐の前の静けさですね(>_<)

大将から新しく仕入れた貝殻を車で持ってきました。

以前仕入れた分の貝殻もまだ仕分け途中なのに、、、(^_^;)

さて、納品予定のメガ級たち。

今回は特別注文でして、特に大きいものばかりを選んでいます。

まずは洗浄作業と内側の研磨を完了!

そして表面研磨ご依頼分に手を付けます。。。

こちらはマダカアワビ。久々にマダカを研磨しますが、、、

表面の凹凸(波打形状)と大きな突起が特徴的なマダカ、、、

とっても手が掛かります(^^;

3種(左:メガイ、右上:クロ、右下:マダカ)を各1枚ずつ研磨完了。

所用により暫く工房へ行けない状況なので、

今日作業を終わらせられてラッキーでした。

ともかく台風通過してる間は

家で大人しくしておきましょうね(-_-;)

なかなか強い台風が九州に迫っています。

来週頭には大きな影響が出そうな気配。。。

ということで、台風が来る前&この涼しいタイミングで、

いそいそと糸島の工房へ!

予定していた貝殻作業を遂行してとんぼ返りです(^^;

工房に着きますと、、、周囲もモフモフの切り株くん。

嵐の前の静けさですね(>_<)

大将から新しく仕入れた貝殻を車で持ってきました。

以前仕入れた分の貝殻もまだ仕分け途中なのに、、、(^_^;)

さて、納品予定のメガ級たち。

今回は特別注文でして、特に大きいものばかりを選んでいます。

まずは洗浄作業と内側の研磨を完了!

そして表面研磨ご依頼分に手を付けます。。。

こちらはマダカアワビ。久々にマダカを研磨しますが、、、

表面の凹凸(波打形状)と大きな突起が特徴的なマダカ、、、

とっても手が掛かります(^^;

3種(左:メガイ、右上:クロ、右下:マダカ)を各1枚ずつ研磨完了。

所用により暫く工房へ行けない状況なので、

今日作業を終わらせられてラッキーでした。

ともかく台風通過してる間は

家で大人しくしておきましょうね(-_-;)