2020年05月09日

茶道具(茶合)の塗りを開始・・・

茶道具(茶合)の塗りを開始・・・

かなり時間のかかる螺鈿作業を幾つかこなす合間に、

ご依頼の茶道具=茶合塗りも始めました。

こちらもオリジナルデザインで螺鈿を施す予定です。

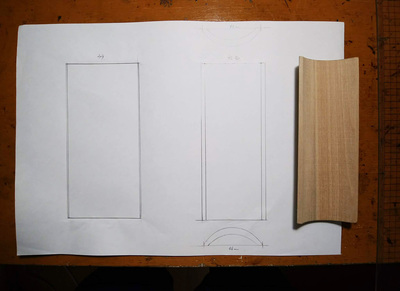

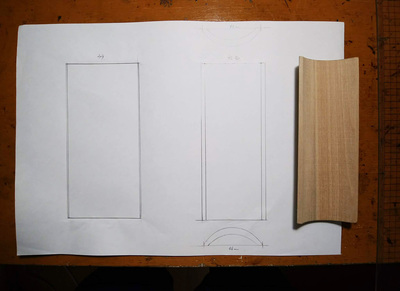

うちの2軒隣りの木工房=O氏に作って頂いた木地。

両面を写し取って図面化しといて、、、

生漆で木地固めです。。。

よく吸いますね~^^

塗装の基本!木地の小口にはたっぷりと下地塗料を吸わせましょ~^^

余分な生漆を拭き取って、、、しばらく湿気を施したカプセルに入ってもらいます。。。

しっかり乾きましたね~。つぎ行きましょう!

ということで、下地をどうするかアレコレ考えた末、炭粉下地にすることに。

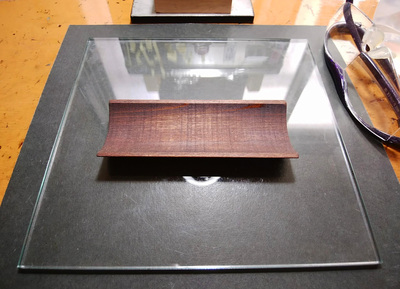

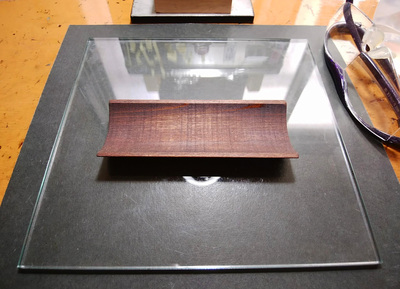

生漆を塗って炭粉を蒔いた様子です。

軽く作った方がお茶っぱなどの分量を感じられて良いでしょうし、強度も持たせたい、

木地が薄く繊細に良く作られているので下地も薄くしたい、、、

それらの条件をクリアするためには、漆を吸収した薄い多孔質膜を作って

強度を比較的保てる炭粉下地が適していると判断しました。

*以前ネットで見つけた下記資料には「元軍の甲冑は軽い」という

鎌倉期日本側の興味ある文献が見受けられます。

当時の元軍は寄せ集めの連合軍であったらしく、

武具の漆塗りには「骨粉下地」などを使う民族が多い中で、

炭粉のみ下地に使っていた民族も連合軍に加わっていたらしい、、、という分析もありました。

炭粉下地が当時から行われていたとは。。。

いずれにしましても、東方アジア圏では昔から弓などの武具に

軽くて強度を持たせる漆塗りは欠かせないものであったんですね~。

→参考サイト:独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所「鷹島海底遺跡出土の元寇関連漆製品に関する調査」

かなり時間のかかる螺鈿作業を幾つかこなす合間に、

ご依頼の茶道具=茶合塗りも始めました。

こちらもオリジナルデザインで螺鈿を施す予定です。

うちの2軒隣りの木工房=O氏に作って頂いた木地。

両面を写し取って図面化しといて、、、

生漆で木地固めです。。。

よく吸いますね~^^

塗装の基本!木地の小口にはたっぷりと下地塗料を吸わせましょ~^^

余分な生漆を拭き取って、、、しばらく湿気を施したカプセルに入ってもらいます。。。

しっかり乾きましたね~。つぎ行きましょう!

ということで、下地をどうするかアレコレ考えた末、炭粉下地にすることに。

生漆を塗って炭粉を蒔いた様子です。

軽く作った方がお茶っぱなどの分量を感じられて良いでしょうし、強度も持たせたい、

木地が薄く繊細に良く作られているので下地も薄くしたい、、、

それらの条件をクリアするためには、漆を吸収した薄い多孔質膜を作って

強度を比較的保てる炭粉下地が適していると判断しました。

*以前ネットで見つけた下記資料には「元軍の甲冑は軽い」という

鎌倉期日本側の興味ある文献が見受けられます。

当時の元軍は寄せ集めの連合軍であったらしく、

武具の漆塗りには「骨粉下地」などを使う民族が多い中で、

炭粉のみ下地に使っていた民族も連合軍に加わっていたらしい、、、という分析もありました。

炭粉下地が当時から行われていたとは。。。

いずれにしましても、東方アジア圏では昔から弓などの武具に

軽くて強度を持たせる漆塗りは欠かせないものであったんですね~。

→参考サイト:独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所「鷹島海底遺跡出土の元寇関連漆製品に関する調査」