2024年01月09日

糸島工房 仕事始め・・・

糸島工房 仕事始め・・・

今日は糸島工房での仕事始めとなりました。

切り株くん、今年もよろしくお願いします。

切り株くん、少し葉が黄色くなってきましたね。この真冬に紅葉とは。。。

ん?あれは女郎蜘蛛の姐御!?

この時期に、命を落とさずにいらっしゃるとは!

どうも、この冬はいつもの年と違う、異例の暖かさのようですね。

さて、作業の開始です。

仕事の出来る有り難さをしっかり噛み締めて、糸島でも頑張って参りましょう。

今日は糸島工房での仕事始めとなりました。

切り株くん、今年もよろしくお願いします。

切り株くん、少し葉が黄色くなってきましたね。この真冬に紅葉とは。。。

ん?あれは女郎蜘蛛の姐御!?

この時期に、命を落とさずにいらっしゃるとは!

どうも、この冬はいつもの年と違う、異例の暖かさのようですね。

さて、作業の開始です。

仕事の出来る有り難さをしっかり噛み締めて、糸島でも頑張って参りましょう。

2024年01月04日

2024年 仕事始め・・・

2024年 仕事始め・・・

今年も正月休みが終わり、

本日4日より、いよいよ仕事始めであります。

主要な手道具の皆さんに集まって頂きました。

今年の目標漢字一字は「結」であります!

みんなの力を結集して数々の難関を乗り越えて行きましょう。

今年もよろしくお願い申し上げますm(__)m

さて、実は年末から今日に至るまで、

諸々の理由があって自宅兼事務所の片付けに奔走し、、、

実家にも年始の挨拶に行かず、バタバタとしておりました。

☆結局休んでないじゃん!!(・・;)

ここ数年の宿題であったPCやデータファイル等の断捨離も。。。

年末にWindowsPCを数台処分しました。

そして、思い入れのあったiMacちゃんにもおさらばすることとなり、

まさに断腸の思いでしたが仕方なし。。。

本日も泣く泣くパソコン処分業者さん宛てに発送致しました。

しか~~し!!

デジタル機器は、ただ捨てるだけで済むのではありませんね。

情報消去やデータバックアップなどがまた

相当ボリューミーな作業だったのであります(^^;

膨大な量のMOディスクやフロッピーディスクも

バッサバッサと切って捨て去りました。

必要ないコード類もたっぷり自宅に眠っているもんです。。。

壊れた小型電子機器やバッテリー&電池たちと共に、

本日、市役所や電気店さんへ持って行きました~汗。

そんなこんなで、、、

明日の燃えるゴミ出し(今年最初)でも

大袋二つ分出させて頂きます(^-^;

大汗をかいた年末年始終了!!

引き続き仕事も頑張って参りましょう。。。

☆SNSにてお世話になっている輪島の蒔絵師さんが、

ご家族と共にご無事であることが分かりました!

たいへん過酷な状況下ではありますが、光明の差す思いです。

市役所に本日設置された募金箱に、支援金を早速入れさせて頂きました。

今年も正月休みが終わり、

本日4日より、いよいよ仕事始めであります。

主要な手道具の皆さんに集まって頂きました。

今年の目標漢字一字は「結」であります!

みんなの力を結集して数々の難関を乗り越えて行きましょう。

今年もよろしくお願い申し上げますm(__)m

さて、実は年末から今日に至るまで、

諸々の理由があって自宅兼事務所の片付けに奔走し、、、

実家にも年始の挨拶に行かず、バタバタとしておりました。

☆結局休んでないじゃん!!(・・;)

ここ数年の宿題であったPCやデータファイル等の断捨離も。。。

年末にWindowsPCを数台処分しました。

そして、思い入れのあったiMacちゃんにもおさらばすることとなり、

まさに断腸の思いでしたが仕方なし。。。

本日も泣く泣くパソコン処分業者さん宛てに発送致しました。

しか~~し!!

デジタル機器は、ただ捨てるだけで済むのではありませんね。

情報消去やデータバックアップなどがまた

相当ボリューミーな作業だったのであります(^^;

膨大な量のMOディスクやフロッピーディスクも

バッサバッサと切って捨て去りました。

必要ないコード類もたっぷり自宅に眠っているもんです。。。

壊れた小型電子機器やバッテリー&電池たちと共に、

本日、市役所や電気店さんへ持って行きました~汗。

そんなこんなで、、、

明日の燃えるゴミ出し(今年最初)でも

大袋二つ分出させて頂きます(^-^;

大汗をかいた年末年始終了!!

引き続き仕事も頑張って参りましょう。。。

☆SNSにてお世話になっている輪島の蒔絵師さんが、

ご家族と共にご無事であることが分かりました!

たいへん過酷な状況下ではありますが、光明の差す思いです。

市役所に本日設置された募金箱に、支援金を早速入れさせて頂きました。

2024年01月01日

2024年 新年のご挨拶・・・

2024年 新年のご挨拶・・・

2024年となりました。

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

元日で新年お祝いの言葉を・・・と思っていた矢先に

大地震のニュースが入って来ました。

能登半島や日本海沿岸の方々、

どうぞ身の安全を第一にされて下さい。

輪島には、SNSで知り合い、

懇意にして頂いている蒔絵師の方がいらっしゃいます。

輪島では大規模火災も発生しており、本当に心配です。

ご家族の方々と避難をされてのご無事を切に祈っております。

このような厳しい状況下ではありますが、

気持ちをしっかり持って、、、新年のご挨拶をさせて頂きます。

本日は、朝から曇り空でしたので、

日が差すようになった午後2時過ぎに、お日様を愛でるため

福岡市南公園展望台へ、元日恒例のジョグに行って参りました。

昨年同様この時期にしては暖かく、

やはり雲はだいぶ広がっておりましたが

雲間から差すお日様の素晴らしい御光を拝むことが出来ました。

日差しの温かみや有難みを感じつつ、

日常の何気ない生活を過ごせることに改めて感謝した次第です。

工房運営において恒例となっている今年の目標漢字一字ですが、

今年は「結」(結ぶ、結う)ということに致しました。

昨年は「行」という字を目標としまして、

思い切り良く行こう!という気持ちを心がけるよう努めました。

そんな中、かなりハードルの高い御依頼も頂きましたが、

覚悟を決めてやってみようと思い、お引き受けすることとなりました。

そして、今年はその結果が出る状況へと繋がっている次第です。

今年は、これまで培ってきた技術や様々な能力が

次の展開へと結びつく年、云わば節目となるような年となりそうです。

幾つもの技が力が結束し、そこから得られた結果が新たな展開を生む、、、

ということでしょうか。。。

一旦ギュッと結んで(または結われて)、その先へと解かれてまた広がって行く

そんな流れになって行けば、また面白いことが生まれて来そうです。

つまり今年は様々な事柄が結実し、結果を求められる年というわけでして、

相当気を引き締めて行かねばなりません。

☆昨日の大晦日には、また平和台のところでパチリ☆

どうぞ平和への努力が実を結ぶ年にもなりますように。

2024年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2024年となりました。

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

元日で新年お祝いの言葉を・・・と思っていた矢先に

大地震のニュースが入って来ました。

能登半島や日本海沿岸の方々、

どうぞ身の安全を第一にされて下さい。

輪島には、SNSで知り合い、

懇意にして頂いている蒔絵師の方がいらっしゃいます。

輪島では大規模火災も発生しており、本当に心配です。

ご家族の方々と避難をされてのご無事を切に祈っております。

このような厳しい状況下ではありますが、

気持ちをしっかり持って、、、新年のご挨拶をさせて頂きます。

本日は、朝から曇り空でしたので、

日が差すようになった午後2時過ぎに、お日様を愛でるため

福岡市南公園展望台へ、元日恒例のジョグに行って参りました。

昨年同様この時期にしては暖かく、

やはり雲はだいぶ広がっておりましたが

雲間から差すお日様の素晴らしい御光を拝むことが出来ました。

日差しの温かみや有難みを感じつつ、

日常の何気ない生活を過ごせることに改めて感謝した次第です。

工房運営において恒例となっている今年の目標漢字一字ですが、

今年は「結」(結ぶ、結う)ということに致しました。

昨年は「行」という字を目標としまして、

思い切り良く行こう!という気持ちを心がけるよう努めました。

そんな中、かなりハードルの高い御依頼も頂きましたが、

覚悟を決めてやってみようと思い、お引き受けすることとなりました。

そして、今年はその結果が出る状況へと繋がっている次第です。

今年は、これまで培ってきた技術や様々な能力が

次の展開へと結びつく年、云わば節目となるような年となりそうです。

幾つもの技が力が結束し、そこから得られた結果が新たな展開を生む、、、

ということでしょうか。。。

一旦ギュッと結んで(または結われて)、その先へと解かれてまた広がって行く

そんな流れになって行けば、また面白いことが生まれて来そうです。

つまり今年は様々な事柄が結実し、結果を求められる年というわけでして、

相当気を引き締めて行かねばなりません。

☆昨日の大晦日には、また平和台のところでパチリ☆

どうぞ平和への努力が実を結ぶ年にもなりますように。

2024年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2023年12月30日

2023年 工房納め・・・

2023年 工房納め・・・

2023年もあと1日で終わりです。

本日=12月30日が当工房の仕事納めとなりました。

今日は暖かい1日に。。。

工房への行きがけにパチリ。

山に雲か霞がかかっています。

切り株くん、今年もお世話に、、、いや、お世話しました(^^;

年末にかけて、厚貝材料カットのため、

物凄く使ったバンドソウを、綺麗に清掃して、、、

作業デスクも綺麗にして、

来年のカレンダーをば。。。

さて、2024年はどうなることでしょうか?

皆様、良い新年をお迎え下さい(^.^)

2023年もあと1日で終わりです。

本日=12月30日が当工房の仕事納めとなりました。

今日は暖かい1日に。。。

工房への行きがけにパチリ。

山に雲か霞がかかっています。

切り株くん、今年もお世話に、、、いや、お世話しました(^^;

年末にかけて、厚貝材料カットのため、

物凄く使ったバンドソウを、綺麗に清掃して、、、

作業デスクも綺麗にして、

来年のカレンダーをば。。。

さて、2024年はどうなることでしょうか?

皆様、良い新年をお迎え下さい(^.^)

2023年12月18日

ハンドルーター買い替え・・・

ハンドルーター買い替え・・・

貝殻加工用に使っていたハンドルーターがとうとう昇天してしまい、、、

急遽買い替えであります。

ホームセンターのナフコに急行!

一台残ってて助かりました~(^^;

壊れたルーターくん。

最近バシバシと貝殻削ってましたからね。

大量の研磨粉を吸ってモーターが焼き付いてしまったのか、

全く動かなくなりました。

10年以上よく頑張ってくれたね。。。

さて、新人くんを試運転であります。。。

なかなか良い感じ。

君もよろしくね!

貝殻加工用に使っていたハンドルーターがとうとう昇天してしまい、、、

急遽買い替えであります。

ホームセンターのナフコに急行!

一台残ってて助かりました~(^^;

壊れたルーターくん。

最近バシバシと貝殻削ってましたからね。

大量の研磨粉を吸ってモーターが焼き付いてしまったのか、

全く動かなくなりました。

10年以上よく頑張ってくれたね。。。

さて、新人くんを試運転であります。。。

なかなか良い感じ。

君もよろしくね!

2023年11月26日

観測史上最長の温暖つづき・・・

観測史上最長の温暖つづき・・・

昨日からようやく平年並みの寒さになってきましたが、

数日前の工房や自宅周辺ではかなりの暖かさで、

ムシくんたちの活動が未だ活発でありました。

やはり今年は、産業革命以来、

観測史上最長の温暖つづきのようで。。。(^^;

切り株くんも、、、芽吹き活動が未だ活発!!

11月も終わろうかという時に、

これはどういうことでしょうか~(^^;

カメムシくん、、、動きが良いですね。

そりゃ~いかん、そっちは危ないですよ!

気温23度以上~

汗をかきかきひょいと上を見ると、、、キリギリス!!!

ふつう見ない、この時期には見たことない!!(^-^;

自宅に戻ってのジョグ時にも、、、

咲いたばかりのツバキ?に、

こちらさんはクモさんですかね~?

ミドリのクモいるのかな!?

貝殻パーツの大量加工のため、

交換用のダイヤモンドブレードを購入。

屋外で水を使った加工作業は寒くなるのでそろそろ終了し、

室内での加工作業に~と思って購入しましたが、、、

この暖かさが続くようであれば、まだまだ屋外作業出来そうですね。

ありがたいと言うべきか、それとも、、、(^^;

昨日からようやく平年並みの寒さになってきましたが、

数日前の工房や自宅周辺ではかなりの暖かさで、

ムシくんたちの活動が未だ活発でありました。

やはり今年は、産業革命以来、

観測史上最長の温暖つづきのようで。。。(^^;

切り株くんも、、、芽吹き活動が未だ活発!!

11月も終わろうかという時に、

これはどういうことでしょうか~(^^;

カメムシくん、、、動きが良いですね。

そりゃ~いかん、そっちは危ないですよ!

気温23度以上~

汗をかきかきひょいと上を見ると、、、キリギリス!!!

ふつう見ない、この時期には見たことない!!(^-^;

自宅に戻ってのジョグ時にも、、、

咲いたばかりのツバキ?に、

こちらさんはクモさんですかね~?

ミドリのクモいるのかな!?

貝殻パーツの大量加工のため、

交換用のダイヤモンドブレードを購入。

屋外で水を使った加工作業は寒くなるのでそろそろ終了し、

室内での加工作業に~と思って購入しましたが、、、

この暖かさが続くようであれば、まだまだ屋外作業出来そうですね。

ありがたいと言うべきか、それとも、、、(^^;

2023年11月24日

マダカアワビ磨き・・・

マダカアワビ磨き・・・

糸島工房の作業が多くなっている11月。。。

諸々の作業の合間を縫って、

ご依頼頂いているマダカアワビの磨き貝を作りました。

磨き貝にする貝殻は、

特に虫食い穴(巣穴)の少ないものを選ぶようにしており、

今回は長径160mm程度の突起の大きいものをピックアップです。

まずはディスクグラインダーで粗研磨開始。

石材用の粒度#36~60回転ディスクを使用。

当工房での通称「皮剥ぎ」という作業ですが、

茶色いアワビの表皮をドンドン削って行きます。。。

荒削りすると虫食い穴の確認が改めてよく出来るのですが、、、

ここで穴がたくさん発見されるとNG品に!

しかし、、、大事な巻きの頭のところも含め大丈夫。

ほっと一安心です(^-^;

マダカアワビは波打つ凹凸感と大きな突起が特徴。

これを残しながら磨き貝にするのでとっても難儀ですが、

磨き上がった状態は迫力ある姿になるので楽しみです(^.^)

さて、大枠削ったところで、凹み部分に残った表皮を

今度はルーター砥石で地道に削り落としていきます。

この作業が結構時間がかかり、、、

だいたい1時間半から2時間程度でしょうか(^^;

その後はグラインダーの回転ディスクを

#120のペーパータイプに切り替え、研磨痕を消していきます。

あとは手作業で水研ぎペーパーで研磨。。。

凹みの研磨痕も地道に消して、#700程度まで研磨します。

最後にクリヤーコートをかけて完成です。

#2000程度までペーパーをかけてから

バフがけをして磨き上げることもありますが、

今回は塗装仕上げということに。。。

マダカアワビは、その凹凸感がある特徴故に

螺鈿の材料としては不適なのですが、

世界最大級のアワビ種であることと、迫力のある形状から、

磨き貝としては素晴らしいものになります。

今回もその良さが充分に表れた品になりましたね(^.^)

糸島工房の作業が多くなっている11月。。。

諸々の作業の合間を縫って、

ご依頼頂いているマダカアワビの磨き貝を作りました。

磨き貝にする貝殻は、

特に虫食い穴(巣穴)の少ないものを選ぶようにしており、

今回は長径160mm程度の突起の大きいものをピックアップです。

まずはディスクグラインダーで粗研磨開始。

石材用の粒度#36~60回転ディスクを使用。

当工房での通称「皮剥ぎ」という作業ですが、

茶色いアワビの表皮をドンドン削って行きます。。。

荒削りすると虫食い穴の確認が改めてよく出来るのですが、、、

ここで穴がたくさん発見されるとNG品に!

しかし、、、大事な巻きの頭のところも含め大丈夫。

ほっと一安心です(^-^;

マダカアワビは波打つ凹凸感と大きな突起が特徴。

これを残しながら磨き貝にするのでとっても難儀ですが、

磨き上がった状態は迫力ある姿になるので楽しみです(^.^)

さて、大枠削ったところで、凹み部分に残った表皮を

今度はルーター砥石で地道に削り落としていきます。

この作業が結構時間がかかり、、、

だいたい1時間半から2時間程度でしょうか(^^;

その後はグラインダーの回転ディスクを

#120のペーパータイプに切り替え、研磨痕を消していきます。

あとは手作業で水研ぎペーパーで研磨。。。

凹みの研磨痕も地道に消して、#700程度まで研磨します。

最後にクリヤーコートをかけて完成です。

#2000程度までペーパーをかけてから

バフがけをして磨き上げることもありますが、

今回は塗装仕上げということに。。。

マダカアワビは、その凹凸感がある特徴故に

螺鈿の材料としては不適なのですが、

世界最大級のアワビ種であることと、迫力のある形状から、

磨き貝としては素晴らしいものになります。

今回もその良さが充分に表れた品になりましたね(^.^)

2023年11月14日

自然の営みに目が向く時も・・・

自然の営みに目が向く時も・・・

糸島工房に行く日が多くなっておりますが、、、

バタバタする中で、自然の営みに目が向く時もあります(^^)

福岡市内の自宅に戻り、朝ジョグ、、、

いや、ブランチジョグ(朝と昼の間で(^^;)で見つけた大きな葉っぱ。

手のひらサイズ完全オーバーで!こんな大きな葉っぱ、

長野とかで昨年見ましたが、福岡にもあるんですね(^^;

その百歩先にも、、、なんですか?この巨大三つ葉は(^-^;

さて、糸島に戻りますと工具とにらめっこの日々。。。

ディスクグラインダーが壊れかけて来たので、

同機種のおニューを購入です。

ディスクグラインダー兄弟と呼ぶことにします(^.^)

他にも幾つかの工作機械を購入。。。

貝殻加工のために購入したのですが、

ちょっと使いづらいものもあって、、、

でも、金属加工や木工など何らかの機会で

けっこう使えそうな感じもするので、良しとします!

これは、うちに元々あったマキタのドライバーと固定土台。

相当昔のもので、大工だった祖父の持ち物だったのでは?と思いますが、

これがまた相当使える優れものだったとは。。。

購入した回転砥石の先っぽをくっつけると、バシバシ貝を削ってくれます。

昔の機械はシンプルだけど、タフに出来てますね~(^^;

晴れた日にホウセンカ!?

目を引きました。。。

およよ、、、こちらさんはナナフシモドキ(奈々夫氏)では!?

もう結構冷える季節なんで、工房に入りますか?

あのお勤めのある姐さんは別として、ご案内しますよ。

ん!?ムシムシに葉っぱを食べられ尽くされていた切り株くんが、、、

なんとこの秋も深まりし時期に芽吹きをせんといかんとは。。。(^^;

いろいろやって日が暮れて。。。

今日もお疲れさんでした~帰りましょう!

糸島工房に行く日が多くなっておりますが、、、

バタバタする中で、自然の営みに目が向く時もあります(^^)

福岡市内の自宅に戻り、朝ジョグ、、、

いや、ブランチジョグ(朝と昼の間で(^^;)で見つけた大きな葉っぱ。

手のひらサイズ完全オーバーで!こんな大きな葉っぱ、

長野とかで昨年見ましたが、福岡にもあるんですね(^^;

その百歩先にも、、、なんですか?この巨大三つ葉は(^-^;

さて、糸島に戻りますと工具とにらめっこの日々。。。

ディスクグラインダーが壊れかけて来たので、

同機種のおニューを購入です。

ディスクグラインダー兄弟と呼ぶことにします(^.^)

他にも幾つかの工作機械を購入。。。

貝殻加工のために購入したのですが、

ちょっと使いづらいものもあって、、、

でも、金属加工や木工など何らかの機会で

けっこう使えそうな感じもするので、良しとします!

これは、うちに元々あったマキタのドライバーと固定土台。

相当昔のもので、大工だった祖父の持ち物だったのでは?と思いますが、

これがまた相当使える優れものだったとは。。。

購入した回転砥石の先っぽをくっつけると、バシバシ貝を削ってくれます。

昔の機械はシンプルだけど、タフに出来てますね~(^^;

晴れた日にホウセンカ!?

目を引きました。。。

およよ、、、こちらさんはナナフシモドキ(奈々夫氏)では!?

もう結構冷える季節なんで、工房に入りますか?

あのお勤めのある姐さんは別として、ご案内しますよ。

ん!?ムシムシに葉っぱを食べられ尽くされていた切り株くんが、、、

なんとこの秋も深まりし時期に芽吹きをせんといかんとは。。。(^^;

いろいろやって日が暮れて。。。

今日もお疲れさんでした~帰りましょう!

2023年11月05日

カマキリ姐さん 最後の日々・・・

カマキリ姐さん 最後の日々・・・

今年の秋は、本当に暖かい日々が続きます。

11月になっても夏日が続くとは、、、

やはり温暖化の影響でしょうか?

糸島工房周辺では、ムシムシたちの活動も今だ活発。。。

麗らかな日差しを浴びて、羽虫たちも飛び回ります。

そんな中、姐さん、、、またいらっしゃいましたね。

部屋ん中はあったかいですが、人がいてマズいですぜ。

姐さん、パイナップル気になりますか?

南国はもっとあったかいでしょうね。。。

ちょいと失礼しやす。。。

ご出産はまだのようで、、、

やはり室内はいろいろあってマズいですぜ。

どうぞこちらへいらして下さい。

無事のご出産をお祈り申し上げます。。。

背中をそっと持った時、いつもの力強さはなく、

やはりその時が近づいているのを察したのでした。

最後のお勤めを果たしたのち、

どうか最後まで安らかな日々をお送り下さい。。。

今年の秋は、本当に暖かい日々が続きます。

11月になっても夏日が続くとは、、、

やはり温暖化の影響でしょうか?

糸島工房周辺では、ムシムシたちの活動も今だ活発。。。

麗らかな日差しを浴びて、羽虫たちも飛び回ります。

そんな中、姐さん、、、またいらっしゃいましたね。

部屋ん中はあったかいですが、人がいてマズいですぜ。

姐さん、パイナップル気になりますか?

南国はもっとあったかいでしょうね。。。

ちょいと失礼しやす。。。

ご出産はまだのようで、、、

やはり室内はいろいろあってマズいですぜ。

どうぞこちらへいらして下さい。

無事のご出産をお祈り申し上げます。。。

背中をそっと持った時、いつもの力強さはなく、

やはりその時が近づいているのを察したのでした。

最後のお勤めを果たしたのち、

どうか最後まで安らかな日々をお送り下さい。。。

2023年10月27日

糸島工房の平和なひととき・・・

糸島工房の平和なひととき・・・

今日の糸島工房も晴天素晴らしいことこの上無し。

平和なひとときです。

遅めの昼食をとって、まったりと。。。

本当によく晴れています。

モンシロチョウ?が迷い混んで来ました。

ムシムシにほぼ全ての葉っぱを食べつくされた切り株くん。

残された葉っぱは先っちょのわずかなエリアだけ。

そんな君は何を思う?

紛争が激化しているパレスチナ、イスラエルの地は、

九州と同じ緯度だとか。。。

ちょうど桜島のある鹿児島湾が死海の位置だそうです。

地球1/3周したらそこは紛争地、、、そういうことなんですね。

今日の糸島工房も晴天素晴らしいことこの上無し。

平和なひとときです。

遅めの昼食をとって、まったりと。。。

本当によく晴れています。

モンシロチョウ?が迷い混んで来ました。

ムシムシにほぼ全ての葉っぱを食べつくされた切り株くん。

残された葉っぱは先っちょのわずかなエリアだけ。

そんな君は何を思う?

紛争が激化しているパレスチナ、イスラエルの地は、

九州と同じ緯度だとか。。。

ちょうど桜島のある鹿児島湾が死海の位置だそうです。

地球1/3周したらそこは紛争地、、、そういうことなんですね。

2023年10月21日

糸島工房周辺で一休み・・・

糸島工房周辺で一休み・・・

連日の糸島工房作業。

周辺の海や山々は清々しいですね~

ちょっと一休みです(^.^)

糸島二丈方面、、、姫島が見えます。

深江や船越方面も見渡せる、ナイスビューポイント。

あれ!?小舟が一艘。海女さんですかね~。

田んぼが黄色く色づいております。

秋深まりし時期です。。。

自然豊かな糸島。

もっとゆったりしたいところですが、、、

そういうわけにもいかず。。。(^^;

連日の糸島工房作業。

周辺の海や山々は清々しいですね~

ちょっと一休みです(^.^)

糸島二丈方面、、、姫島が見えます。

深江や船越方面も見渡せる、ナイスビューポイント。

あれ!?小舟が一艘。海女さんですかね~。

田んぼが黄色く色づいております。

秋深まりし時期です。。。

自然豊かな糸島。

もっとゆったりしたいところですが、、、

そういうわけにもいかず。。。(^^;

2023年10月20日

カマキリの姐さん来たる・・・

カマキリの姐さん来たる・・・

またまた連日の糸島工房、、、

今年の秋は糸島づいております(^^;

カマキリ姐さんが、またヒョコっと現れました。

お腹ぺしゃっとして力ないですよ~(((^_^;)

姐さん、ココにいちゃ~危ないですぜ、、、

昨晩はおっきいいオスイノシシ見かけましたし。。。

コチラで産後ケアされてて下さい。

やっぱり姐さんは緑が似合いますから。。。

もう秋も深まりつつあり、

カマキリの姐さんも、そろそろお暇される時期でもあり、

自然の営みをしみじみと感じる糸島工房であります。

またまた連日の糸島工房、、、

今年の秋は糸島づいております(^^;

カマキリ姐さんが、またヒョコっと現れました。

お腹ぺしゃっとして力ないですよ~(((^_^;)

姐さん、ココにいちゃ~危ないですぜ、、、

昨晩はおっきいいオスイノシシ見かけましたし。。。

コチラで産後ケアされてて下さい。

やっぱり姐さんは緑が似合いますから。。。

もう秋も深まりつつあり、

カマキリの姐さんも、そろそろお暇される時期でもあり、

自然の営みをしみじみと感じる糸島工房であります。

2023年10月08日

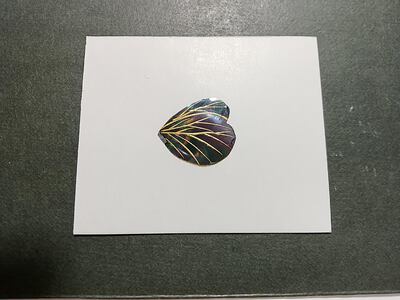

薄器螺鈿修理④ 完成・・・

薄器螺鈿修理④ 完成・・・

御品をお預かりしてから約半年、、、

ようやく螺鈿修理が完成致しました。

最終磨きの様子です。

ともかく蒔絵の金色が剥げないよう、

細心の注意をもって呂色磨きです。

無事完了し、中性洗剤で油分を落として完成です!

反対側からの方が、螺鈿が輝きますね(^.^)

薄器本体の上に蓋をしてみて。。。

あらためて、この器は美しいですね~。

修理した蝶翅螺鈿は、かなり複雑に割れた状態でお預かりしましたが、

割れ目が多いと、漆で接着修理しても至る所で黒い線が出て来てしまい、

見栄えが全くしないことが予想されました。

そこで今回の修理では、割れ目に樹脂継ぎ(接着)を施してから貼り直すという

新たなチャレンジを行いました。

透明な樹脂による割れ目の接着は、

螺鈿の次がある程度目立たないという良好な結果が出ましたので、

今後の修理ご依頼でも使ってみようと思います。

さて、お客様に完成状態をご確認頂き、

ご了承頂けましたら納品へと進みたいと思います。

一旦お包みしておきましょう。

どうか無事にお客様のお手元へと届きますように。(^.^)

御品をお預かりしてから約半年、、、

ようやく螺鈿修理が完成致しました。

最終磨きの様子です。

ともかく蒔絵の金色が剥げないよう、

細心の注意をもって呂色磨きです。

無事完了し、中性洗剤で油分を落として完成です!

反対側からの方が、螺鈿が輝きますね(^.^)

薄器本体の上に蓋をしてみて。。。

あらためて、この器は美しいですね~。

修理した蝶翅螺鈿は、かなり複雑に割れた状態でお預かりしましたが、

割れ目が多いと、漆で接着修理しても至る所で黒い線が出て来てしまい、

見栄えが全くしないことが予想されました。

そこで今回の修理では、割れ目に樹脂継ぎ(接着)を施してから貼り直すという

新たなチャレンジを行いました。

透明な樹脂による割れ目の接着は、

螺鈿の次がある程度目立たないという良好な結果が出ましたので、

今後の修理ご依頼でも使ってみようと思います。

さて、お客様に完成状態をご確認頂き、

ご了承頂けましたら納品へと進みたいと思います。

一旦お包みしておきましょう。

どうか無事にお客様のお手元へと届きますように。(^.^)

2023年10月07日

機械の固定台座をカスタマイズ・・・

機械の固定台座をカスタマイズ・・・

諸々準備のため、急遽糸島工房へ。

幾つかの段取りを行いつつ、

貝殻加工用ディスクグラインダーの固定台座もカスタマイズしました。

台座の板がボロボロになっており、切り替えが必要に。

古い桐板を用意してみましたが、、、

う~む、大正期か昭和初期に作られた箪笥の板なんですが、

接ぎ合わせ板になってます。

膠とか使われていたら、

水を使う工作機械の台座には不向きですね(^^;

ということで、板変更です。

こちら集成材ですが、表面はコーティングされているので、

切断面さえ合成塗料で補強すれば良い台座になりそうです。

ギコギコと、、、汗

カット完了。

表側は木目板のような雰囲気です。

アレコレと工作して、、、

完成であります!

さぁ~試運転してみましょ。。。

よかよか~ですね。

これで安心して貝殻加工ができます(^.^)

この台座、、、半固定型でグラインダーの角度を変えられます。

とある梱包に使われていたプラスチック固定材を転用しておりますが、

なかなか使い勝手が良し。

さぁ~これで一つ準備が完了。

色々と計画していることを進めましょう。

諸々準備のため、急遽糸島工房へ。

幾つかの段取りを行いつつ、

貝殻加工用ディスクグラインダーの固定台座もカスタマイズしました。

台座の板がボロボロになっており、切り替えが必要に。

古い桐板を用意してみましたが、、、

う~む、大正期か昭和初期に作られた箪笥の板なんですが、

接ぎ合わせ板になってます。

膠とか使われていたら、

水を使う工作機械の台座には不向きですね(^^;

ということで、板変更です。

こちら集成材ですが、表面はコーティングされているので、

切断面さえ合成塗料で補強すれば良い台座になりそうです。

ギコギコと、、、汗

カット完了。

表側は木目板のような雰囲気です。

アレコレと工作して、、、

完成であります!

さぁ~試運転してみましょ。。。

よかよか~ですね。

これで安心して貝殻加工ができます(^.^)

この台座、、、半固定型でグラインダーの角度を変えられます。

とある梱包に使われていたプラスチック固定材を転用しておりますが、

なかなか使い勝手が良し。

さぁ~これで一つ準備が完了。

色々と計画していることを進めましょう。

2023年10月06日

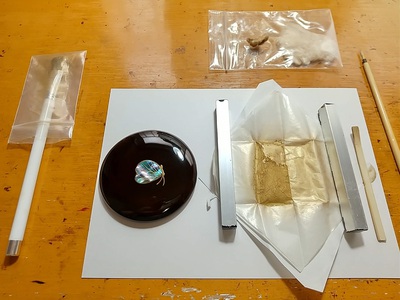

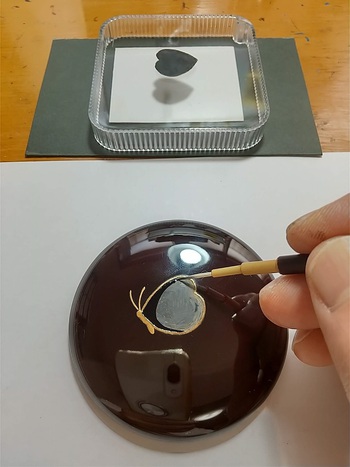

薄器螺鈿修理③ 磨き作業と蒔絵補修・・・

薄器螺鈿修理③ 磨き作業と蒔絵補修・・・

薄器の蝶翅螺鈿修理は、

補修した螺鈿の接着が終わり、いよいよ最終局面に。。。

蒔絵補修を行い、磨き作業を繰り返します。

まずは螺鈿補修した箇所に一旦研ぎや磨きを施した後、

摺漆を行って10時間ほど乾かし、さらに磨きを施します。

この段階の磨き作業は非常にデリケートな作業に。

先が尖ったタイプの綿棒の先をカットし、

キャノーラ油で溶いた呂色磨き粉(微粒子)をつけ

ピンセットでつまんで磨きます。

既存蒔絵の金粉は、磨き過ぎると剥げて来るので

蒔絵の線を極力避けながら、螺鈿表面のみ磨きます。

なかなかこれが難しい作業でしたが、

ある程度上手く行ったかと思います。。。(^^;

次に、毛打ち(蒔絵の細線)で描かれた翅脈(しみゃく)の補修です。

ほんの一部欠損しておりますので。

まずは弁柄漆でこれを描き、、、

金粉を準備して、、、

弁柄漆が半乾きになった所で金粉を蒔きます。。。

しっかり乾燥させてから、

真綿で余分な金粉を絡み取り、、、

また摺漆を施して、しばらく乾燥させましょう。

この後、磨きをまた施して果たして完成となるか!?ですが、

それは明日やってみて判断しましょう。

つづく。。。

薄器の蝶翅螺鈿修理は、

補修した螺鈿の接着が終わり、いよいよ最終局面に。。。

蒔絵補修を行い、磨き作業を繰り返します。

まずは螺鈿補修した箇所に一旦研ぎや磨きを施した後、

摺漆を行って10時間ほど乾かし、さらに磨きを施します。

この段階の磨き作業は非常にデリケートな作業に。

先が尖ったタイプの綿棒の先をカットし、

キャノーラ油で溶いた呂色磨き粉(微粒子)をつけ

ピンセットでつまんで磨きます。

既存蒔絵の金粉は、磨き過ぎると剥げて来るので

蒔絵の線を極力避けながら、螺鈿表面のみ磨きます。

なかなかこれが難しい作業でしたが、

ある程度上手く行ったかと思います。。。(^^;

次に、毛打ち(蒔絵の細線)で描かれた翅脈(しみゃく)の補修です。

ほんの一部欠損しておりますので。

まずは弁柄漆でこれを描き、、、

金粉を準備して、、、

弁柄漆が半乾きになった所で金粉を蒔きます。。。

しっかり乾燥させてから、

真綿で余分な金粉を絡み取り、、、

また摺漆を施して、しばらく乾燥させましょう。

この後、磨きをまた施して果たして完成となるか!?ですが、

それは明日やってみて判断しましょう。

つづく。。。

2023年10月02日

夜光貝 解体作業・・・

夜光貝 解体作業・・・

ここ数日は糸島の工房で連日作業です。

本日からは、夜光貝の解体作業を開始!

過去の分解作業を一部変更。

夜光貝の頭を先にカットしてみました。

分解パーツ一同さんです^^

おっと、、、お頭さんは杯になりそうですね!

連日作業しておりますと、

色んなことが起こります。。。

カマキリの姐御、突如舞い降りる。。。

そして、夜光貝に囲まれる!

姐さんピンチ!!

程なく、わたくしの手により、

安全な場所に退避して頂きました。

とてもお怒りでしたが。。。(^^;)

ここ数日は糸島の工房で連日作業です。

本日からは、夜光貝の解体作業を開始!

過去の分解作業を一部変更。

夜光貝の頭を先にカットしてみました。

分解パーツ一同さんです^^

おっと、、、お頭さんは杯になりそうですね!

連日作業しておりますと、

色んなことが起こります。。。

カマキリの姐御、突如舞い降りる。。。

そして、夜光貝に囲まれる!

姐さんピンチ!!

程なく、わたくしの手により、

安全な場所に退避して頂きました。

とてもお怒りでしたが。。。(^^;)

2023年09月30日

薄器螺鈿修理② 螺鈿の再接着・・・

薄器螺鈿修理② 螺鈿の再接着・・・

薄器の螺鈿修理は後半戦に。

剥がれた蝶翅螺鈿の再接着であります。。。

前回までは、蝶翅螺鈿の割れたところや

欠けた部分の補完をしておりましたが、、、

接着のためエポキシ樹脂を含浸させていたところは、

固定のため螺鈿裏側に貼っていたセロハンテープを剥がし、、、

はみ出たエポキシ樹脂に研ぎを入れて、ある程度除去します。

研ぎ入れ過ぎると、また螺鈿が割れたり取れて来るので

この作業は要注意であります!

そして、表側にセロハンテープの脚を付けて、、、

またひっくり返して、呂瀬漆(生漆+黒漆)を裏塗りしておきます。。。

2日後、、、乾いた状態です。

表側から見るとこのように。

裏側は、傷口などがボコボコしておりますので、

しっかり研ぎを入れ、より平滑にします。。。

接着面は、漆の厚み分で螺鈿が出っ張って来ないよう

更に研ぎを入れて、底を下げます。。。

最終的にはカッターの刃の裏で削り、

微細な底辺調整を行います。。。

これはけっこう手間ですが、大切です(^^;

一旦嵌めてみて、、、何度か微調整し、

ほぼOK(90%)の適合をもって良しとします。

そして本日、、、いよいよ再接着であります。

スタンバイOK!

蒔絵筆で丁寧に呂瀬漆を塗って行きます。。。

螺鈿裏面にも、、、

一旦、湿気ムロに両者を入れ、

半乾きにさせたところで、、、

慎重に貼り付けます。。。

しっかりと圧着を!

やはり螺鈿の歪みなどあり、

浮いてくる可能性もありますので、

セロハンテープで固定します。。。

数時間置いて、呂瀬漆がある程度硬化したところを見計らい、

螺鈿の際から、ダメ押しの呂瀬漆注入を行います。

はみ出た呂瀬漆を拭き取って、、、

このまま数日おきましょう。

つづく。。。

薄器の螺鈿修理は後半戦に。

剥がれた蝶翅螺鈿の再接着であります。。。

前回までは、蝶翅螺鈿の割れたところや

欠けた部分の補完をしておりましたが、、、

接着のためエポキシ樹脂を含浸させていたところは、

固定のため螺鈿裏側に貼っていたセロハンテープを剥がし、、、

はみ出たエポキシ樹脂に研ぎを入れて、ある程度除去します。

研ぎ入れ過ぎると、また螺鈿が割れたり取れて来るので

この作業は要注意であります!

そして、表側にセロハンテープの脚を付けて、、、

またひっくり返して、呂瀬漆(生漆+黒漆)を裏塗りしておきます。。。

2日後、、、乾いた状態です。

表側から見るとこのように。

裏側は、傷口などがボコボコしておりますので、

しっかり研ぎを入れ、より平滑にします。。。

接着面は、漆の厚み分で螺鈿が出っ張って来ないよう

更に研ぎを入れて、底を下げます。。。

最終的にはカッターの刃の裏で削り、

微細な底辺調整を行います。。。

これはけっこう手間ですが、大切です(^^;

一旦嵌めてみて、、、何度か微調整し、

ほぼOK(90%)の適合をもって良しとします。

そして本日、、、いよいよ再接着であります。

スタンバイOK!

蒔絵筆で丁寧に呂瀬漆を塗って行きます。。。

螺鈿裏面にも、、、

一旦、湿気ムロに両者を入れ、

半乾きにさせたところで、、、

慎重に貼り付けます。。。

しっかりと圧着を!

やはり螺鈿の歪みなどあり、

浮いてくる可能性もありますので、

セロハンテープで固定します。。。

数時間置いて、呂瀬漆がある程度硬化したところを見計らい、

螺鈿の際から、ダメ押しの呂瀬漆注入を行います。

はみ出た呂瀬漆を拭き取って、、、

このまま数日おきましょう。

つづく。。。

2023年09月29日

琵琶梱包・・・

琵琶梱包・・・

螺鈿の修理が完了した筑前琵琶。

お客様のご確認とご了承を頂きましたので、

いよいよ返送であります。

返送の際に必ず行うのが梱包作業。

お送りする品物に合わせて、

梱包材料の選択や梱包方法を考えなければなりません。

今回は「琵琶」という非常に特殊な品となりますので、

かなり対応力が求められます。

まずは琵琶から飛び出たパーツの保護から。。。

弦(糸)をくくり付ける覆手前板の部分は、、、

このようにスポンジ材を上下から挟み込ませて、、、

後部をエアパッキンで包み込むように養生。

海老尾が外された糸巻部分は、、、

出っ張った尖った螺鈿が非常に危ういので、、、

海老尾の取付口に発泡スチロールを噛ませてから

エアパッキンで養生です。

その後に、琵琶全体をエアパッキンで包み込みました。

糸巻が付いた海老尾も、、、エアパッキンで養生です。

そして、琵琶袋に本体を入れ、、、

エアパッキンでもう一度包んだ上で、

エアークッションがつめつめの箱内に挿入です!

当方に届いた時に使われていたダンボール箱や梱包材を

今回はほぼ再利用することができましたが、

お送り頂いた時との相違点として挙げられるのは、

海老尾は取り外した形で本体と分けて梱包したことと、

飛び出たパーツの保護をより厳重に行った点です。

楽器である琵琶は、その名の通り流麗なビワの実の形であるため、

箱の中で動きやすく、固定しにくいという特徴があります。

また、飛び出た複雑なパーツもあるが故に、

配送時の振動で負荷がかかりやすい部位も持ち合わせていると言えます。

安全な運搬を遂行するためには、

これらの点を考慮した梱包方法が求められます。

当方にお送り頂いたご依頼主様は、

琵琶全体をエアークッションで包み込むという

たいへん理に叶った梱包方法を採用されていました。

この手法ですと、琵琶が箱の中で宙に浮いたような状態となり、

ほぼ傾きもせず、箱の面に当たることなく、

琵琶を安全に送付することが出来ますね。

何かしら固定しようとしてしまうと、琵琶のような自由形体のものは

大変難しい形の固定具やクッション材を用意しなければなりません。

以前、当方は琵琶配送でそのような手法を使ったことがありましたが、

かなりの労力を要したことを覚えております。

今回はご依頼主様(お客様)に梱包方法を学ばせて頂きました。

ありがとうございました!

また別の難しい形状の品でも、この方法で梱包したいと思います。

但し、、、非常に重たい物ではNG(使えない)と思いますが。。。(^^;

ともかく、今回の梱包はたいへん上手く行ったかと、、、

後は無事に届くことを祈るばかりですね。

行ってらっしゃい~(^.^)

螺鈿の修理が完了した筑前琵琶。

お客様のご確認とご了承を頂きましたので、

いよいよ返送であります。

返送の際に必ず行うのが梱包作業。

お送りする品物に合わせて、

梱包材料の選択や梱包方法を考えなければなりません。

今回は「琵琶」という非常に特殊な品となりますので、

かなり対応力が求められます。

まずは琵琶から飛び出たパーツの保護から。。。

弦(糸)をくくり付ける覆手前板の部分は、、、

このようにスポンジ材を上下から挟み込ませて、、、

後部をエアパッキンで包み込むように養生。

海老尾が外された糸巻部分は、、、

出っ張った尖った螺鈿が非常に危ういので、、、

海老尾の取付口に発泡スチロールを噛ませてから

エアパッキンで養生です。

その後に、琵琶全体をエアパッキンで包み込みました。

糸巻が付いた海老尾も、、、エアパッキンで養生です。

そして、琵琶袋に本体を入れ、、、

エアパッキンでもう一度包んだ上で、

エアークッションがつめつめの箱内に挿入です!

当方に届いた時に使われていたダンボール箱や梱包材を

今回はほぼ再利用することができましたが、

お送り頂いた時との相違点として挙げられるのは、

海老尾は取り外した形で本体と分けて梱包したことと、

飛び出たパーツの保護をより厳重に行った点です。

楽器である琵琶は、その名の通り流麗なビワの実の形であるため、

箱の中で動きやすく、固定しにくいという特徴があります。

また、飛び出た複雑なパーツもあるが故に、

配送時の振動で負荷がかかりやすい部位も持ち合わせていると言えます。

安全な運搬を遂行するためには、

これらの点を考慮した梱包方法が求められます。

当方にお送り頂いたご依頼主様は、

琵琶全体をエアークッションで包み込むという

たいへん理に叶った梱包方法を採用されていました。

この手法ですと、琵琶が箱の中で宙に浮いたような状態となり、

ほぼ傾きもせず、箱の面に当たることなく、

琵琶を安全に送付することが出来ますね。

何かしら固定しようとしてしまうと、琵琶のような自由形体のものは

大変難しい形の固定具やクッション材を用意しなければなりません。

以前、当方は琵琶配送でそのような手法を使ったことがありましたが、

かなりの労力を要したことを覚えております。

今回はご依頼主様(お客様)に梱包方法を学ばせて頂きました。

ありがとうございました!

また別の難しい形状の品でも、この方法で梱包したいと思います。

但し、、、非常に重たい物ではNG(使えない)と思いますが。。。(^^;

ともかく、今回の梱包はたいへん上手く行ったかと、、、

後は無事に届くことを祈るばかりですね。

行ってらっしゃい~(^.^)

2023年09月28日

琵琶螺鈿修理③ 螺鈿接着~修理完了・・・

琵琶螺鈿修理③ 螺鈿接着~修理完了・・・

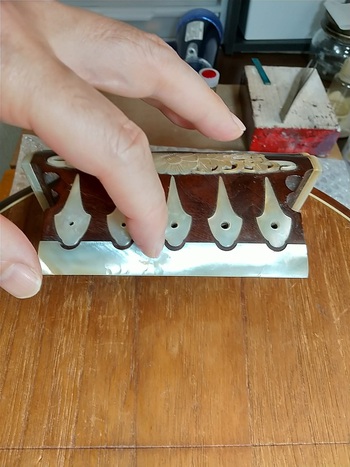

お預かりしている琵琶の螺鈿修理は、

割れた螺鈿の樹脂接着が完了。

接着部の状態を確認してから、、、

はみ出た樹脂を研いで、、、

全体的にも表面が劣化しておりましたので、

細かめのペーパーで研ぎを入れ、、、表側はこれでOK。

裏面に回った樹脂も研ぎを入れて、、、OKです。

そしていよいよ琵琶本体への螺鈿接着です。

まずはセッティングしてみて、キチッと嵌るか確認です。

各螺鈿パーツは問題ないということで、

接着剤として使う膠づくりであります。。。

膠の材料棒をゴリゴリと削って、、、

小瓶の中に入れ、水を垂らしておきます。

温かい電気温水器の上に一時間ほど置き、、、

膠が溶けてドロドロになったところで、

防腐剤を2滴垂らして、またかき混ぜて、、、

さぁいよいよ接着です!

大きいパーツは特に一発勝負、、、

ドライヤーで温めてドロッとなった膠を

冷めないうちにたっぷり目に一気塗りして、サッとくっつけます。

失敗すると相当厄介ですから、集中力が必要。

予めスマホにスタンバらせていましたが、

この余裕のない場面でよく写真が撮れたものかと。。。(^^;

15分ほど冷ました後に、

ぶにゅっとはみ出た膠を拭き取り、、、

指で軽くたたいて、音を確認。。。

接着が上手く行っているか打刻検査します。

これで覆手前板螺鈿が接着完了!

次に、いまくっつけた覆手前板螺鈿裏側左右に嵌める

爪型の螺鈿を接着です。。。

まずはサッとくっつけて、、、

隙間に膠を練り込みます。。。

はみ出た螺鈿を拭き取って、

爪型螺鈿も完了!!

そして、今回の最大の山場、、、

最も難しい糸巻部分の螺鈿接着を。。。

まずは既存の劣化した膠を拭き取りまして、、、

そこから第1の難関に入ります。。。

実は、糸巻部分の向かって左側にある、

既存の細長い外角ラインの螺鈿が、膠が弱まって

剥がれかかってパカパカと動いているのであります(^^;

テープで仮止めしておりましたが、

これをまず剥がし、、、

水をしっかり裏側まで浸透させ、

非常に細い針でコスコスと、、、(^-^;

しつこくコスコスと粘り強く、、、

既存の膠を水でふやけさせつつ、こそぎ出します。

慎重かつ粘り強いこの作業を終え、、、

新たな膠でしっかりと固定させました。。。

そして、糸巻部分両サイドの螺鈿欠損部に、

補完螺鈿をしっかりと圧着です!

複雑な形状ですので、手先の感覚を頼りに

神経をかなり集中させて一気にくっつけました。

何とか無事接着出来ましたが、

この部分の作業はこれで終わりではありません。。。

既存螺鈿と補完螺鈿の継ぎ目には、、

真珠貝の微粉を指で擦り込んだ上で膠を浸透させ、、、

継ぎ目が目立たなくなる様な補修処置も施しました。

糸巻部分にはもう一つ小さい山場が残っておりまして、、、

糸巻突端の帯状螺鈿に空いた二つの穴の補修を実施です。。。

こちらの穴=凹みには、まず真珠貝微粉を膠で練り込み、

ある程度この穴を埋めた上で、、、

白蝶薄貝の厚手タイプを穴の形状にカットして

膠で埋め込んだ上で研磨し、補修完了です!

非常に小さい穴でしたので、形状カットや嵌め込みに手間取り

思った以上に時間がかかりましたが、、、

何とか補修できて良かったです(^.^)

これで糸巻部分が全て完成!!

海老尾(糸巻の折り返しパーツ)を嵌めても問題なし。

接着修理が完了した後は、新旧螺鈿の違和感を無くす処置も実施。

新しい補完螺鈿は白く初々しく、既存螺鈿は表面が劣化し汚れも付着。

この差異を埋めるため、既存螺鈿の表面を研磨して

それぞれの印象を近づけるようにしました。

これでやっと修理が完了です。

修理完成写真は、お客様へメールでご確認頂き、

ご了承を頂けましたら琵琶をお返しすることに。。。

今回も中々難しいご依頼ではありましたが、

当方でお請けする修理案件にしては

比較的短期決戦にて終えることが出来そうです。

膠は使い方は難しいですが、微妙な表現も可能と分かり、

今回の修理を通して更に新しい技を身に付けることが出来ました。

いつもながら、古い品の奥深さに学ぶべき点は多いですね。

有難いことです(^.^)

お預かりしている琵琶の螺鈿修理は、

割れた螺鈿の樹脂接着が完了。

接着部の状態を確認してから、、、

はみ出た樹脂を研いで、、、

全体的にも表面が劣化しておりましたので、

細かめのペーパーで研ぎを入れ、、、表側はこれでOK。

裏面に回った樹脂も研ぎを入れて、、、OKです。

そしていよいよ琵琶本体への螺鈿接着です。

まずはセッティングしてみて、キチッと嵌るか確認です。

各螺鈿パーツは問題ないということで、

接着剤として使う膠づくりであります。。。

膠の材料棒をゴリゴリと削って、、、

小瓶の中に入れ、水を垂らしておきます。

温かい電気温水器の上に一時間ほど置き、、、

膠が溶けてドロドロになったところで、

防腐剤を2滴垂らして、またかき混ぜて、、、

さぁいよいよ接着です!

大きいパーツは特に一発勝負、、、

ドライヤーで温めてドロッとなった膠を

冷めないうちにたっぷり目に一気塗りして、サッとくっつけます。

失敗すると相当厄介ですから、集中力が必要。

予めスマホにスタンバらせていましたが、

この余裕のない場面でよく写真が撮れたものかと。。。(^^;

15分ほど冷ました後に、

ぶにゅっとはみ出た膠を拭き取り、、、

指で軽くたたいて、音を確認。。。

接着が上手く行っているか打刻検査します。

これで覆手前板螺鈿が接着完了!

次に、いまくっつけた覆手前板螺鈿裏側左右に嵌める

爪型の螺鈿を接着です。。。

まずはサッとくっつけて、、、

隙間に膠を練り込みます。。。

はみ出た螺鈿を拭き取って、

爪型螺鈿も完了!!

そして、今回の最大の山場、、、

最も難しい糸巻部分の螺鈿接着を。。。

まずは既存の劣化した膠を拭き取りまして、、、

そこから第1の難関に入ります。。。

実は、糸巻部分の向かって左側にある、

既存の細長い外角ラインの螺鈿が、膠が弱まって

剥がれかかってパカパカと動いているのであります(^^;

テープで仮止めしておりましたが、

これをまず剥がし、、、

水をしっかり裏側まで浸透させ、

非常に細い針でコスコスと、、、(^-^;

しつこくコスコスと粘り強く、、、

既存の膠を水でふやけさせつつ、こそぎ出します。

慎重かつ粘り強いこの作業を終え、、、

新たな膠でしっかりと固定させました。。。

そして、糸巻部分両サイドの螺鈿欠損部に、

補完螺鈿をしっかりと圧着です!

複雑な形状ですので、手先の感覚を頼りに

神経をかなり集中させて一気にくっつけました。

何とか無事接着出来ましたが、

この部分の作業はこれで終わりではありません。。。

既存螺鈿と補完螺鈿の継ぎ目には、、

真珠貝の微粉を指で擦り込んだ上で膠を浸透させ、、、

継ぎ目が目立たなくなる様な補修処置も施しました。

糸巻部分にはもう一つ小さい山場が残っておりまして、、、

糸巻突端の帯状螺鈿に空いた二つの穴の補修を実施です。。。

こちらの穴=凹みには、まず真珠貝微粉を膠で練り込み、

ある程度この穴を埋めた上で、、、

白蝶薄貝の厚手タイプを穴の形状にカットして

膠で埋め込んだ上で研磨し、補修完了です!

非常に小さい穴でしたので、形状カットや嵌め込みに手間取り

思った以上に時間がかかりましたが、、、

何とか補修できて良かったです(^.^)

これで糸巻部分が全て完成!!

海老尾(糸巻の折り返しパーツ)を嵌めても問題なし。

接着修理が完了した後は、新旧螺鈿の違和感を無くす処置も実施。

新しい補完螺鈿は白く初々しく、既存螺鈿は表面が劣化し汚れも付着。

この差異を埋めるため、既存螺鈿の表面を研磨して

それぞれの印象を近づけるようにしました。

これでやっと修理が完了です。

修理完成写真は、お客様へメールでご確認頂き、

ご了承を頂けましたら琵琶をお返しすることに。。。

今回も中々難しいご依頼ではありましたが、

当方でお請けする修理案件にしては

比較的短期決戦にて終えることが出来そうです。

膠は使い方は難しいですが、微妙な表現も可能と分かり、

今回の修理を通して更に新しい技を身に付けることが出来ました。

いつもながら、古い品の奥深さに学ぶべき点は多いですね。

有難いことです(^.^)

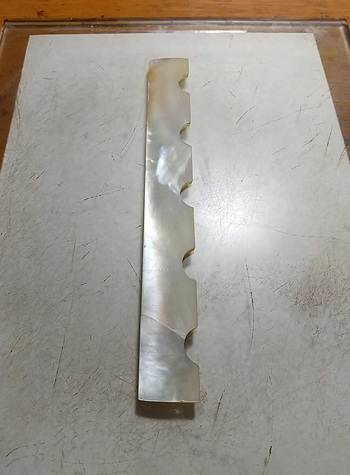

2023年09月23日

薄器螺鈿修理①・・・

薄器螺鈿修理①・・・

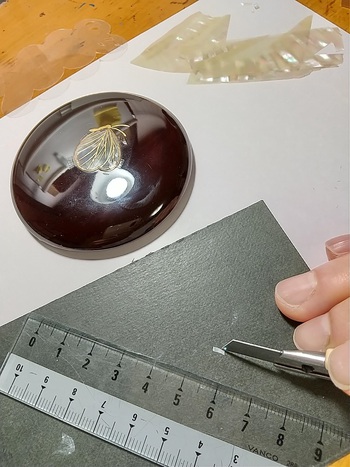

4月にお預かりしてから長期で中断していた薄器の螺鈿修理。。。

8月の末から修理を再開してコツコツと進めております。

まずは、外れた蝶翅螺鈿の裏側に貼り付いている

漆と思われる接着塗料を除去です。。。

次に綺麗に研いで、、、

割れが入った部分を樹脂を浸透させて補強・接着です。

螺鈿が貼られていた部分も、、、

残っている螺鈿の裏表皮や漆と思われる接着塗料を除去します。

数日後に1次接着していた樹脂が硬化したところで研ぎを入れます。

一旦嵌めてみて、、、

やはり蓋の木地が経年変化で縮んで

螺鈿が嵌らなくなってますね(^^;

輪郭を慎重に研いで、、、

ここが最も難しい作業の一つです。

ピッタリ嵌るようになるまで3時間以上かかりました(^^;

そしてまた次なる難関、、、

螺鈿欠損部分の補完であります。

欠損部分をフィルムトレースをしてから、、、

色味の合う螺鈿部分を探し、、、

適当と思われる箇所に研ぎと磨きを施した上で、、、

カットです。。。

但し、すんなりとそのままOKとはならず!

色味が合うと思って作っても、光る角度が微妙に違うことばかり。。。

欠損部は3ヵ所ですが、結局はそれぞれ2~4個作る破目になるのでした(^^;

ようやく3ヵ所とも出来上がりました~。

この作業だけで4~5時間であります。

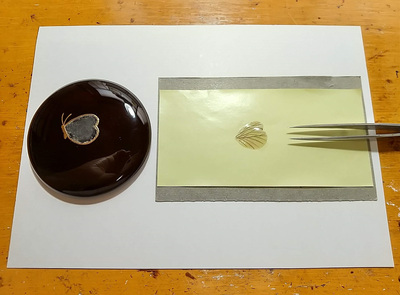

そして、、、補完螺鈿を本体と樹脂で接合します。

この作業、ひと手間掛かってしまいますが、

貼付する際に本体と補完螺鈿に漆が浸透しないようにする処置でして

どうしても必要な作業となります。

この処置をしないと、漆が継ぎ目に浸透して

必ず黒い継ぎ目がクッキリと出てしまいます。

まずは螺鈿を本体から取り外して、、、

裏側の補完部分にセロハンテープを貼ってから、

表側のセロハンテープを剥がします。。。

そして、今度は表側から樹脂を浸透させます。。。

割れ部分の補強時と同様に裏側から浸透させても良かったのですが、

テープが表側ですと樹脂がテープの裏に浸透して面倒なことになりますので、

その逆で行うことにしました。

ここで、琵琶の螺鈿修理も同時進行です!

割れた覆手前板螺鈿の接着を行いました。

前板の割れ(向かって右側)の合わせをまずします。。。

何度か固定を修正して、やっとセッティング完了!

割れ部分は、裏側は全部止め、表側は一部止めにしました。

表側で顔をのぞかせている割れ部分から樹脂を浸透させ、、、

そこに真珠貝の微粉を擦り込んで傷埋めしてから、、、

テープを貼り替えます。。。

今度は割れ中央部で同じ作業を繰り返し、、、

割れ全体をテープで貼って、全固定であります。

ギブスでガチガチに固定した状態と似てますね~(^.^)

これで、後は数日後の樹脂硬化を終えて、

いよいよ躯体(薄器や琵琶)への螺鈿貼付作業に進みます。

修理はようやく終盤戦へ!

つづく。。。

4月にお預かりしてから長期で中断していた薄器の螺鈿修理。。。

8月の末から修理を再開してコツコツと進めております。

まずは、外れた蝶翅螺鈿の裏側に貼り付いている

漆と思われる接着塗料を除去です。。。

次に綺麗に研いで、、、

割れが入った部分を樹脂を浸透させて補強・接着です。

螺鈿が貼られていた部分も、、、

残っている螺鈿の裏表皮や漆と思われる接着塗料を除去します。

数日後に1次接着していた樹脂が硬化したところで研ぎを入れます。

一旦嵌めてみて、、、

やはり蓋の木地が経年変化で縮んで

螺鈿が嵌らなくなってますね(^^;

輪郭を慎重に研いで、、、

ここが最も難しい作業の一つです。

ピッタリ嵌るようになるまで3時間以上かかりました(^^;

そしてまた次なる難関、、、

螺鈿欠損部分の補完であります。

欠損部分をフィルムトレースをしてから、、、

色味の合う螺鈿部分を探し、、、

適当と思われる箇所に研ぎと磨きを施した上で、、、

カットです。。。

但し、すんなりとそのままOKとはならず!

色味が合うと思って作っても、光る角度が微妙に違うことばかり。。。

欠損部は3ヵ所ですが、結局はそれぞれ2~4個作る破目になるのでした(^^;

ようやく3ヵ所とも出来上がりました~。

この作業だけで4~5時間であります。

そして、、、補完螺鈿を本体と樹脂で接合します。

この作業、ひと手間掛かってしまいますが、

貼付する際に本体と補完螺鈿に漆が浸透しないようにする処置でして

どうしても必要な作業となります。

この処置をしないと、漆が継ぎ目に浸透して

必ず黒い継ぎ目がクッキリと出てしまいます。

まずは螺鈿を本体から取り外して、、、

裏側の補完部分にセロハンテープを貼ってから、

表側のセロハンテープを剥がします。。。

そして、今度は表側から樹脂を浸透させます。。。

割れ部分の補強時と同様に裏側から浸透させても良かったのですが、

テープが表側ですと樹脂がテープの裏に浸透して面倒なことになりますので、

その逆で行うことにしました。

ここで、琵琶の螺鈿修理も同時進行です!

割れた覆手前板螺鈿の接着を行いました。

前板の割れ(向かって右側)の合わせをまずします。。。

何度か固定を修正して、やっとセッティング完了!

割れ部分は、裏側は全部止め、表側は一部止めにしました。

表側で顔をのぞかせている割れ部分から樹脂を浸透させ、、、

そこに真珠貝の微粉を擦り込んで傷埋めしてから、、、

テープを貼り替えます。。。

今度は割れ中央部で同じ作業を繰り返し、、、

割れ全体をテープで貼って、全固定であります。

ギブスでガチガチに固定した状態と似てますね~(^.^)

これで、後は数日後の樹脂硬化を終えて、

いよいよ躯体(薄器や琵琶)への螺鈿貼付作業に進みます。

修理はようやく終盤戦へ!

つづく。。。