2025年05月08日

半月の交換準備・・・

半月の交換準備・・・

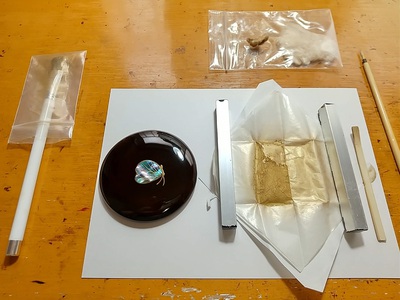

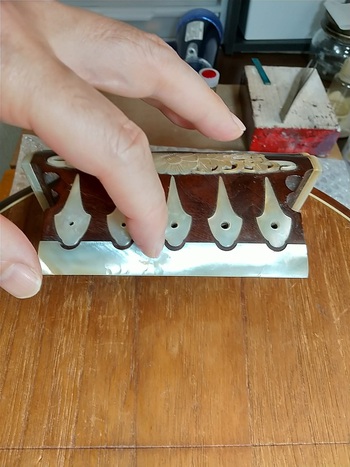

先月中ごろに琵琶本体が届き、

半月の交換準備なども進めています。

元々の状態を確かめながらの作業、、、

いつもながら、古い品は大変な点があるのが常ですね(^^;

こちらが届いた状態ですが、、、

既存の半月は、どうも自然物ではない様子。。。

あの手、この手を使って取り外しにかかります。

がしかし!中々外れませ~~~ん(^^;

木地を傷めてはならないので、

力加減も考え、慎重に行った結果、、、

1時間半以上かけてやっとこさ左側が外れました。

右側も、、、これも外れん!!

粘りに粘って、何とか無事外れました(^^;

これはやはり膠などではなく、

何らかの合成ボンド系で貼っちゃってましたね~。

水で木地を柔らかくして、少し温めもしながら、

剥離しやすい状況にして、何とか~です(-_-;)

この剥がした半月たち、、

裏面もよく確認した結果、

やはり合成樹脂製のものと判明。

よく出来てはいますが、う~む、、という感じですね(^^;

半月周囲の木地は傷みませんでしたが、

むりむりに剥がしただけあって、

接着底面の木地はボロボロ気味です。

今回の剥がしだけでここまで傷むのか~と思いきや、

そもそも、過去に何度かの貼り替えが行われてきたらしく、

漆で接着されていた形跡もアリ!!

それでこんなに荒れているのではないかと思いました。

このままでは新しい半月を安定して貼るのが難しいと考え、

木地接着面の補修を急遽敢行です。。。

まずは漆+糊+綿+木粉+etcのコクソを練って、、、

ペタペタと2度付けです。。。

コクソ付け終わりました。

こちらをよく乾燥させてから削るなどしてしっかり整え、

白蝶貝の材を底辺に合わせながら

仕上げ加工していく予定です。

つづく。。。

先月中ごろに琵琶本体が届き、

半月の交換準備なども進めています。

元々の状態を確かめながらの作業、、、

いつもながら、古い品は大変な点があるのが常ですね(^^;

こちらが届いた状態ですが、、、

既存の半月は、どうも自然物ではない様子。。。

あの手、この手を使って取り外しにかかります。

がしかし!中々外れませ~~~ん(^^;

木地を傷めてはならないので、

力加減も考え、慎重に行った結果、、、

1時間半以上かけてやっとこさ左側が外れました。

右側も、、、これも外れん!!

粘りに粘って、何とか無事外れました(^^;

これはやはり膠などではなく、

何らかの合成ボンド系で貼っちゃってましたね~。

水で木地を柔らかくして、少し温めもしながら、

剥離しやすい状況にして、何とか~です(-_-;)

この剥がした半月たち、、

裏面もよく確認した結果、

やはり合成樹脂製のものと判明。

よく出来てはいますが、う~む、、という感じですね(^^;

半月周囲の木地は傷みませんでしたが、

むりむりに剥がしただけあって、

接着底面の木地はボロボロ気味です。

今回の剥がしだけでここまで傷むのか~と思いきや、

そもそも、過去に何度かの貼り替えが行われてきたらしく、

漆で接着されていた形跡もアリ!!

それでこんなに荒れているのではないかと思いました。

このままでは新しい半月を安定して貼るのが難しいと考え、

木地接着面の補修を急遽敢行です。。。

まずは漆+糊+綿+木粉+etcのコクソを練って、、、

ペタペタと2度付けです。。。

コクソ付け終わりました。

こちらをよく乾燥させてから削るなどしてしっかり整え、

白蝶貝の材を底辺に合わせながら

仕上げ加工していく予定です。

つづく。。。

2025年04月26日

バカラのペアグラス修理開始・・・

バカラのペアグラス修理開始・・・

暫く前にご依頼のあった

バカラのペアグラス修理(金継)を始めております。。。

いよいよ修理開始。。。

破片一つが残っており、断面を少し研磨します。

本体の割れ口にも研ぎを入れ、合わせを確認。

ガラス用漆を割れ口に薄く塗布して、、、

一旦接着です。。。

もう一つのグラスはひび割れていますが、

こちらにも漆を塗ります。。。

先は長そうですが、じっくりと進めましょう。

つづく。。。

暫く前にご依頼のあった

バカラのペアグラス修理(金継)を始めております。。。

いよいよ修理開始。。。

破片一つが残っており、断面を少し研磨します。

本体の割れ口にも研ぎを入れ、合わせを確認。

ガラス用漆を割れ口に薄く塗布して、、、

一旦接着です。。。

もう一つのグラスはひび割れていますが、

こちらにも漆を塗ります。。。

先は長そうですが、じっくりと進めましょう。

つづく。。。

2025年02月14日

櫛笄の修理が完了~納品へ・・・

櫛笄の修理が完了~納品へ・・・

櫛笄の修理が全て完了。

ご依頼主にもご確認ご了承頂きようやく納品です。。。

塗りや螺鈿の修理と櫛歯再接着。

今回はだいぶ手間と時間がかかりましたが、

やり切った感があります。。。

こうして御品をそろえて写真を撮りますと、

あらためて、美しい品々をお持ちだな~と思います。

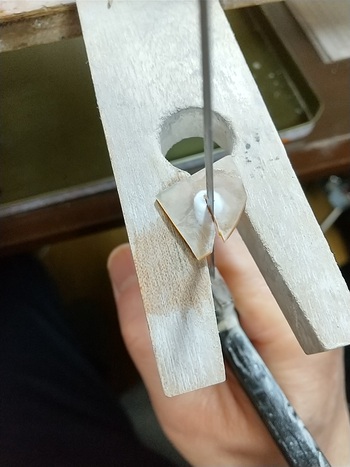

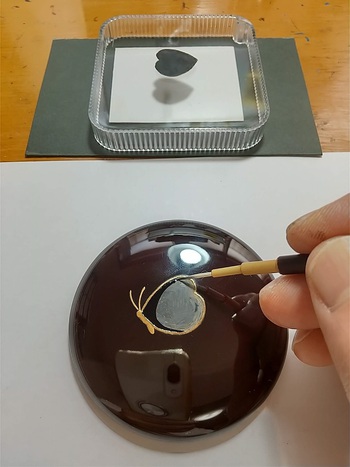

最後に行った櫛歯修理の様子。

最初に一番小さい歯だけ、漆での接着を試み、

これが成功したため、残り2本の歯もGO!となりました。

櫛歯側の断面、そして櫛本体側の断面にも

接着用に調合した漆を塗布し、、、

湿度を上げた室(ムロ)カプセル内で漆を半硬化させ、、、

精確に元の位置に接着し再固定させました。

時折継ぎ目に漆を追加で含侵させながら、

数日漆を乾燥(硬化)させ、、、

その後に継ぎ目を研磨&磨き仕立てを実施。

これでまた櫛歯そろいましたね~(^.^)

だいぶお客様にはお待たせ致しました。

ようやくといったところです~

行ってらっしゃいませ(^^)/

櫛笄の修理が全て完了。

ご依頼主にもご確認ご了承頂きようやく納品です。。。

塗りや螺鈿の修理と櫛歯再接着。

今回はだいぶ手間と時間がかかりましたが、

やり切った感があります。。。

こうして御品をそろえて写真を撮りますと、

あらためて、美しい品々をお持ちだな~と思います。

最後に行った櫛歯修理の様子。

最初に一番小さい歯だけ、漆での接着を試み、

これが成功したため、残り2本の歯もGO!となりました。

櫛歯側の断面、そして櫛本体側の断面にも

接着用に調合した漆を塗布し、、、

湿度を上げた室(ムロ)カプセル内で漆を半硬化させ、、、

精確に元の位置に接着し再固定させました。

時折継ぎ目に漆を追加で含侵させながら、

数日漆を乾燥(硬化)させ、、、

その後に継ぎ目を研磨&磨き仕立てを実施。

これでまた櫛歯そろいましたね~(^.^)

だいぶお客様にはお待たせ致しました。

ようやくといったところです~

行ってらっしゃいませ(^^)/

2025年02月10日

輝く月を仕立てる・・・

輝く月を仕立てる・・・

諸々こなしていく日々が続きます。

そろそろ始めるものもあれば、終わりに近づいている品物もあり。

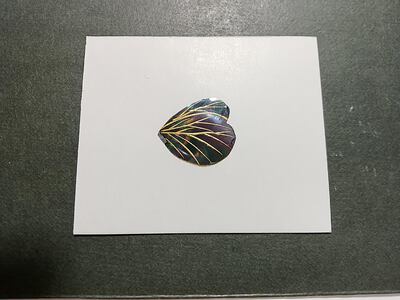

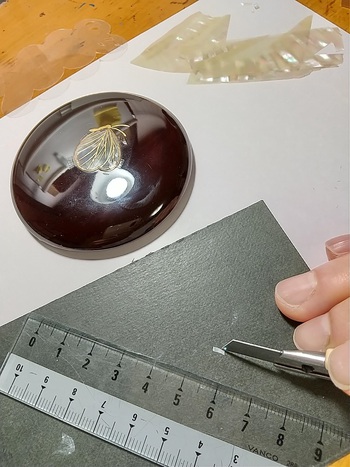

琵琶半月のご依頼品は…そろそろですね。

白蝶貝を輝く月に仕立てなければなりません。

いつもの仕立て方にはなりませんが、チャレンジです。

仲良く左右二つの月が輝きますように。。。

こちらの輝くお月さんのようにも見える御櫛もいよいよです。

何とか治まりますように。。。

なかなか難しい感じですが、、、

何とか上手く行きますように。。。

♪Superfly『輝く月のように』

https://www.youtube.com/watch?v=m4--Vi_yB2Y

諸々こなしていく日々が続きます。

そろそろ始めるものもあれば、終わりに近づいている品物もあり。

琵琶半月のご依頼品は…そろそろですね。

白蝶貝を輝く月に仕立てなければなりません。

いつもの仕立て方にはなりませんが、チャレンジです。

仲良く左右二つの月が輝きますように。。。

こちらの輝くお月さんのようにも見える御櫛もいよいよです。

何とか治まりますように。。。

なかなか難しい感じですが、、、

何とか上手く行きますように。。。

♪Superfly『輝く月のように』

https://www.youtube.com/watch?v=m4--Vi_yB2Y

2025年02月05日

蝶柄櫛修理 金属パーツの着色・・・

蝶柄櫛修理 金属パーツの着色・・・

蝶柄櫛の翅金属パーツを何とか着色。

試練の連続となりました(^^;

左翅の加工も完了し、、、

接着部には補強用の漆を含浸させておいてから、、、

いよいよ銀黒くんで着色を、、、イイ感じです。

しかし、、、ここで罠が待ち受けていました。

いぶしの色加減は良いのですが、

折角の着色が簡単に剥げてしまうという

原因がよく分からないアクシデント連発!

なぜだ!?(^^;

ネットでアレコレと調査のし直し、、、

そして新たな硫化いぶし液の購入もして

テストを繰り返しましたが、それでも上手く行かず、、、

新たなタイプの液剤を購入しなければならないと思っていた矢先、

ようやく上手く着色が安定する方法を見出しました。

銀黒くん濃すぎたんですね!

水で薄めて短時間いぶし、

そのあと硫化いぶし液に浸け込むと、、、

ようやく着色が安定しました~(^^;

あ~これで何とかなります。。。

色味合わせもOKということで、、、

表面に透き漆をかけて乾燥させましょ~。

つづく。。。

蝶柄櫛の翅金属パーツを何とか着色。

試練の連続となりました(^^;

左翅の加工も完了し、、、

接着部には補強用の漆を含浸させておいてから、、、

いよいよ銀黒くんで着色を、、、イイ感じです。

しかし、、、ここで罠が待ち受けていました。

いぶしの色加減は良いのですが、

折角の着色が簡単に剥げてしまうという

原因がよく分からないアクシデント連発!

なぜだ!?(^^;

ネットでアレコレと調査のし直し、、、

そして新たな硫化いぶし液の購入もして

テストを繰り返しましたが、それでも上手く行かず、、、

新たなタイプの液剤を購入しなければならないと思っていた矢先、

ようやく上手く着色が安定する方法を見出しました。

銀黒くん濃すぎたんですね!

水で薄めて短時間いぶし、

そのあと硫化いぶし液に浸け込むと、、、

ようやく着色が安定しました~(^^;

あ~これで何とかなります。。。

色味合わせもOKということで、、、

表面に透き漆をかけて乾燥させましょ~。

つづく。。。

2025年01月17日

蝶柄櫛修理 金属パーツの加工・・・

蝶柄櫛修理 金属パーツの加工・・・

蝶柄櫛修理のメイン=翅金属パーツの加工に入りました。

なかなかの難敵であります(^^;

真鍮薄板材料として最適なミニ蝶番を使います。

厚み目標値0.3mmに対し、

この蝶番は0.4mm厚ですから本当に適しています。

トレースして、、、

カット目入りました。

次に毛彫りの練習です。

金属の毛彫りは初めて、、、ですが、

成功させねばなりません。

毛彫り線の太さのニュアンス付けを、、、

難しかったですが、何とかなりました(^^;

左良し、、、

右良し、、、

こんなところでしょう。。。

カットはダイヤモンドブレードで。

ダイヤモンドやすりで形状調整を何度も行い、、、

櫛の曲面に合わせて板を薄く削りつつ曲げ加工、、、

やっとのこさ何とか左翅は合いました~。

今日はここまで!

明日は右翅を~つづく。。。

蝶柄櫛修理のメイン=翅金属パーツの加工に入りました。

なかなかの難敵であります(^^;

真鍮薄板材料として最適なミニ蝶番を使います。

厚み目標値0.3mmに対し、

この蝶番は0.4mm厚ですから本当に適しています。

トレースして、、、

カット目入りました。

次に毛彫りの練習です。

金属の毛彫りは初めて、、、ですが、

成功させねばなりません。

毛彫り線の太さのニュアンス付けを、、、

難しかったですが、何とかなりました(^^;

左良し、、、

右良し、、、

こんなところでしょう。。。

カットはダイヤモンドブレードで。

ダイヤモンドやすりで形状調整を何度も行い、、、

櫛の曲面に合わせて板を薄く削りつつ曲げ加工、、、

やっとのこさ何とか左翅は合いました~。

今日はここまで!

明日は右翅を~つづく。。。

2025年01月16日

真鍮いぶしテスト・・・

真鍮いぶしテスト・・・

蝶柄櫛の金属欠損パーツ用に、

真鍮のいぶしテストを行いました。

既存パーツに上手く色味を似せることができるか、、、

それが問題ですね(^^;

このテストのために、いぶし着色用液剤「銀黒」くんを購入。

果たして上手く行くでしょうか!?

少量をテスト薄板に塗ってみました。

うん、けっこう黒くなってくれます。。。

さて、テストの本番を。

まずコンパウンドで磨き直して、、、

再度着色です。。。

うん、だいぶ良い色味と濃さ、、、ですが、

既存パーツと比べて少し明るめで青みが強いような?

既存パーツの表面には摺漆が施されていると考え、

ここで透き漆をかけてやることにしました。

ちょっと茶色味に振られて、

色味や濃さがさらに似てくることを祈ります!

つづく。。。

蝶柄櫛の金属欠損パーツ用に、

真鍮のいぶしテストを行いました。

既存パーツに上手く色味を似せることができるか、、、

それが問題ですね(^^;

このテストのために、いぶし着色用液剤「銀黒」くんを購入。

果たして上手く行くでしょうか!?

少量をテスト薄板に塗ってみました。

うん、けっこう黒くなってくれます。。。

さて、テストの本番を。

まずコンパウンドで磨き直して、、、

再度着色です。。。

うん、だいぶ良い色味と濃さ、、、ですが、

既存パーツと比べて少し明るめで青みが強いような?

既存パーツの表面には摺漆が施されていると考え、

ここで透き漆をかけてやることにしました。

ちょっと茶色味に振られて、

色味や濃さがさらに似てくることを祈ります!

つづく。。。

2025年01月11日

室内でもくもくと作業・・・

室内でもくもくと作業・・・

連日寒々とした天候ですが、、、

外出は控えて室内で諸々もくもくと作業しております。。。

篠笛は乾燥と水研ぎを繰り返して、

ようやくベースが整いました。

漆塗りというのは、研ぎ作業がとても大切です。

塗面の平滑さ、滑らかさを出すために

いつも苦心し、気を使う作業となっています。

つい先日、テレビのニュースで

輪島で被災された女性研師(研物師)の方のお話があっておりまして

たいへん悲しい思いをしましたが、

専門職があるくらい、この研ぎが

後々の仕上がりを左右するほど大事なのです。

さて、こちらの蝶柄櫛は、

欠損した翅の金属パーツ修理作業をいよいよ始めます。

まずは透明フィルムで型取りであります。

フィルムにカット目を入れるトレース作業を。

翅の脈?も既存部分に合わせてラインを入れます。。。

割れた部分の補修の続きも。

もう4度は塗ったでしょうか?

ここで一旦研ぎを入れて、、、

おそらく最後であろう筆差し塗りを。

まだまだつづく。。。

連日寒々とした天候ですが、、、

外出は控えて室内で諸々もくもくと作業しております。。。

篠笛は乾燥と水研ぎを繰り返して、

ようやくベースが整いました。

漆塗りというのは、研ぎ作業がとても大切です。

塗面の平滑さ、滑らかさを出すために

いつも苦心し、気を使う作業となっています。

つい先日、テレビのニュースで

輪島で被災された女性研師(研物師)の方のお話があっておりまして

たいへん悲しい思いをしましたが、

専門職があるくらい、この研ぎが

後々の仕上がりを左右するほど大事なのです。

さて、こちらの蝶柄櫛は、

欠損した翅の金属パーツ修理作業をいよいよ始めます。

まずは透明フィルムで型取りであります。

フィルムにカット目を入れるトレース作業を。

翅の脈?も既存部分に合わせてラインを入れます。。。

割れた部分の補修の続きも。

もう4度は塗ったでしょうか?

ここで一旦研ぎを入れて、、、

おそらく最後であろう筆差し塗りを。

まだまだつづく。。。

2024年12月28日

蝶柄櫛の修理・・・

蝶柄櫛の修理・・・

今月の頭から修理を開始している蝶柄櫛。

華やかで美しい櫛ですが、

こちらもご依頼主様が落とされてぱっくり割れたとか。。。

だいぶお上手にボンドで接着なさっておりますが、

ヒビが入った部分の補修や諸々の補強が必要です。

また、落下の際に部品が取れて無くなったとのこと、、、

その再現が大変な品でもあります(^^;

現在の様子です。

ヒビの補修がある程度進んでおります。

修理の最初の様子。

はみ出たボンドを丁寧に取り除き、、、

接着用の漆を含浸させます。。。

裏側も。。。

4回ほどヒビのところに漆を重ね塗りしました。

螺鈿に被った漆をカッターでこすり落としている様子です。

本来でしたら、櫛の既存状態通りに、

螺鈿の際には錆(水練り砥粉と生漆を混ぜたパテ)を盛り付けるのですが、

割れた箇所でもありますので、

ここは強度を考えまして、手間はかかりますが

漆を重ね塗りして補修することにしました。

さて、問題はこの紛失した翅のパーツ2箇所。。。

恐らく古美風に着色(腐食:酸化被膜)された真鍮材です。

果たして再現できるのか!?(^^;

つづく。。。

今月の頭から修理を開始している蝶柄櫛。

華やかで美しい櫛ですが、

こちらもご依頼主様が落とされてぱっくり割れたとか。。。

だいぶお上手にボンドで接着なさっておりますが、

ヒビが入った部分の補修や諸々の補強が必要です。

また、落下の際に部品が取れて無くなったとのこと、、、

その再現が大変な品でもあります(^^;

現在の様子です。

ヒビの補修がある程度進んでおります。

修理の最初の様子。

はみ出たボンドを丁寧に取り除き、、、

接着用の漆を含浸させます。。。

裏側も。。。

4回ほどヒビのところに漆を重ね塗りしました。

螺鈿に被った漆をカッターでこすり落としている様子です。

本来でしたら、櫛の既存状態通りに、

螺鈿の際には錆(水練り砥粉と生漆を混ぜたパテ)を盛り付けるのですが、

割れた箇所でもありますので、

ここは強度を考えまして、手間はかかりますが

漆を重ね塗りして補修することにしました。

さて、問題はこの紛失した翅のパーツ2箇所。。。

恐らく古美風に着色(腐食:酸化被膜)された真鍮材です。

果たして再現できるのか!?(^^;

つづく。。。

2024年12月24日

和櫛の修理ご依頼・・・

和櫛の修理ご依頼・・・

新たにご依頼頂いた修理品が届きました。

重厚感のある装飾が施された和櫛の逸品です。

落とされて歯が3ヶ所折れてしまったとのことですが、

細い歯をどのように接着するか、、、思案のしどころです。

パキッと折れておりますね~(^^;

落下の際、幸い部品は無くならずに済んだとのこと。

反対側(裏側?)も美しく。。。

この歯抜けのような状態は何とかせねば!

あの手この手を使って、しっかり治療しないといけませんね~。

新たにご依頼頂いた修理品が届きました。

重厚感のある装飾が施された和櫛の逸品です。

落とされて歯が3ヶ所折れてしまったとのことですが、

細い歯をどのように接着するか、、、思案のしどころです。

パキッと折れておりますね~(^^;

落下の際、幸い部品は無くならずに済んだとのこと。

反対側(裏側?)も美しく。。。

この歯抜けのような状態は何とかせねば!

あの手この手を使って、しっかり治療しないといけませんね~。

2024年12月23日

所用で鹿児島へ・・・

所用で鹿児島へ・・・

先日は所用にて鹿児島へ。。。

観光も少し出来まして、改めて桜島の雄大さに感動しました。

だいぶ前に螺鈿と漆塗りの修理をした琵琶も探索しましたが、

願い叶わず再会は果たせませんでした。

しかし、鹿児島の奥深さをしっかり堪能させて頂きました(^.^)

桜島と連絡船。

朝日を背景に絵になります(^^)

ちょいとやってみたかった~(^.^)

こちら黎明館と西郷南洲顕彰館で琵琶の探索を。。。

西南戦争最後の夜の逸話が残っている薩摩琵琶名器「木枯」、、、

NHK大河ドラマ『西郷どん』の特別展で展示されていたので、

どちらかに収蔵、展示されているかな~と思っていたのですが、

再会出来ず残念!(^^;

お城の跡に様々な文化施設があり、、、

立派な門が残ってます。

すばらしか!

鹿児島は温泉も豊富で食べ物も美味しいところ。

また行きたいですね~(^.^)

先日は所用にて鹿児島へ。。。

観光も少し出来まして、改めて桜島の雄大さに感動しました。

だいぶ前に螺鈿と漆塗りの修理をした琵琶も探索しましたが、

願い叶わず再会は果たせませんでした。

しかし、鹿児島の奥深さをしっかり堪能させて頂きました(^.^)

桜島と連絡船。

朝日を背景に絵になります(^^)

ちょいとやってみたかった~(^.^)

こちら黎明館と西郷南洲顕彰館で琵琶の探索を。。。

西南戦争最後の夜の逸話が残っている薩摩琵琶名器「木枯」、、、

NHK大河ドラマ『西郷どん』の特別展で展示されていたので、

どちらかに収蔵、展示されているかな~と思っていたのですが、

再会出来ず残念!(^^;

お城の跡に様々な文化施設があり、、、

立派な門が残ってます。

すばらしか!

鹿児島は温泉も豊富で食べ物も美味しいところ。

また行きたいですね~(^.^)

2024年12月11日

アワビ螺鈿切り出し・・・

アワビ螺鈿切り出し・・・

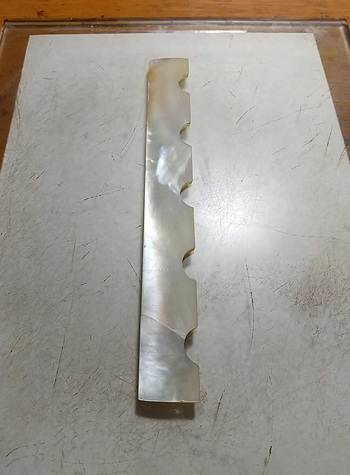

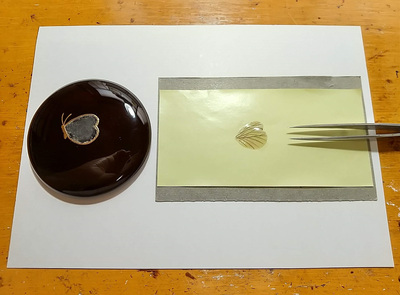

ご依頼頂いている和装アイテム修理のため、

アワビ厚貝材料からパーツを切り出しました。

材料に葉っぱの形をトレースし、、、

ダイヤモンドブレードでカットして行きます。。。

ダイヤモンドヤスリで形を整え、、、

毛彫りを施して、表面を更に成形し、

磨き上げて最終形状に仕立てます。

大変小さくシンプルな形状ですが、

象嵌するパーツですので、

嵌め込むための微調整などで結構時間がかかります。

ご依頼品は他に幾つもご予約を頂いておりますので、

年末にかけてしっかりこなしていかないと、、、

時間はあっという間に過ぎて行きますね!(^^;

ご依頼頂いている和装アイテム修理のため、

アワビ厚貝材料からパーツを切り出しました。

材料に葉っぱの形をトレースし、、、

ダイヤモンドブレードでカットして行きます。。。

ダイヤモンドヤスリで形を整え、、、

毛彫りを施して、表面を更に成形し、

磨き上げて最終形状に仕立てます。

大変小さくシンプルな形状ですが、

象嵌するパーツですので、

嵌め込むための微調整などで結構時間がかかります。

ご依頼品は他に幾つもご予約を頂いておりますので、

年末にかけてしっかりこなしていかないと、、、

時間はあっという間に過ぎて行きますね!(^^;

2024年04月10日

籃胎漆器お盆の修理完成・・・

籃胎漆器お盆の修理完成・・・

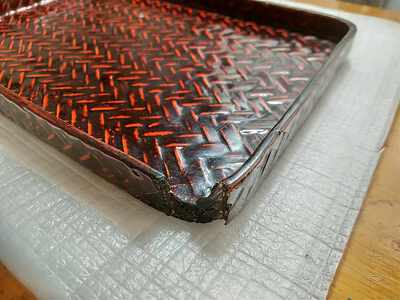

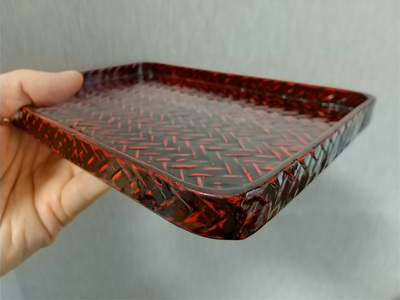

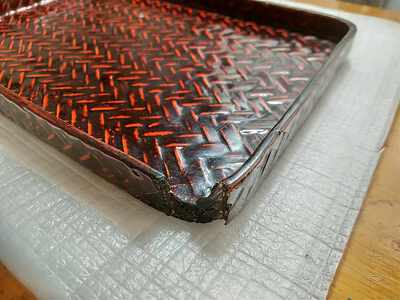

籃胎漆器お盆の修理が終わりました。

ようやく、、、という感じですね(^^;

アフタ~完成した全体の様子です。

ビフォ~の様子。

なかなかの破損ぶりでしたが、、、(^^;

今回の修理、完璧ではありませんが、

欠けたところは何とか既存の塗りの様子に似せて

直せたかな~と思います。

終盤作業の様子もアップしましょう。。。

朱の上に塗った調合漆は、よか色味に落ち着きまして、、、

これをホドホド研いで、、、

一旦磨いて、、、

あちこち塗りにヒビも入っていましたので、

お盆全体に浸み込ませるよう

しっかり摺漆し、、、補強&コーティングです。

数日乾かせた後、最後に磨きをかけて、、、

補修で塗った朱は、まだまだ濃いですが、、、

これで完了とします!

内側も仕上げをして、、、

完成であります!

納品に向けて梱包をば。。。

ナンと、このお盆にピッタリサイズの箱が見つかりまして、、、

やっぱ博多もんのお客さんには

これがよかったい~~ということで(笑)

行って来んしゃい~。

大切にしてもらうとよ!(^.^) 完

♪You Are The Sunshine Of My life

by Stevie Wonder

籃胎漆器お盆の修理が終わりました。

ようやく、、、という感じですね(^^;

アフタ~完成した全体の様子です。

ビフォ~の様子。

なかなかの破損ぶりでしたが、、、(^^;

今回の修理、完璧ではありませんが、

欠けたところは何とか既存の塗りの様子に似せて

直せたかな~と思います。

終盤作業の様子もアップしましょう。。。

朱の上に塗った調合漆は、よか色味に落ち着きまして、、、

これをホドホド研いで、、、

一旦磨いて、、、

あちこち塗りにヒビも入っていましたので、

お盆全体に浸み込ませるよう

しっかり摺漆し、、、補強&コーティングです。

数日乾かせた後、最後に磨きをかけて、、、

補修で塗った朱は、まだまだ濃いですが、、、

これで完了とします!

内側も仕上げをして、、、

完成であります!

納品に向けて梱包をば。。。

ナンと、このお盆にピッタリサイズの箱が見つかりまして、、、

やっぱ博多もんのお客さんには

これがよかったい~~ということで(笑)

行って来んしゃい~。

大切にしてもらうとよ!(^.^) 完

♪You Are The Sunshine Of My life

by Stevie Wonder

2024年04月07日

籃胎漆器の修理は終盤へ・・・

籃胎漆器の修理は終盤へ・・・

籃胎漆器お盆の修理は、

塗り重ねては研ぎ、、、をコツコツと繰り返し、

いよいよ終盤に入って来ました。

白漆に生漆を調合して塗って乾かし、、、

だいたい狙い通りの竹色に上がったかと。。。

お次は朱色を。

乾燥速度を調整した艶アリ朱を上塗りです。

少しぽってり目に塗り上がりました。

乾燥2日目の様子。やはりまだ色が濃い目に出てますが、

年月を経ると、もっと薄く鮮やかになってくれることでしょう。

そして最後は、、、生漆に黒漆を少し混ぜた調合漆を上塗りしました。

経年変化で色が薄くなった黒漆に似せるような調合をしてみたのですが、

なんとか既存塗の様子に近づいて欲しいですね~。

つづく。。。

籃胎漆器お盆の修理は、

塗り重ねては研ぎ、、、をコツコツと繰り返し、

いよいよ終盤に入って来ました。

白漆に生漆を調合して塗って乾かし、、、

だいたい狙い通りの竹色に上がったかと。。。

お次は朱色を。

乾燥速度を調整した艶アリ朱を上塗りです。

少しぽってり目に塗り上がりました。

乾燥2日目の様子。やはりまだ色が濃い目に出てますが、

年月を経ると、もっと薄く鮮やかになってくれることでしょう。

そして最後は、、、生漆に黒漆を少し混ぜた調合漆を上塗りしました。

経年変化で色が薄くなった黒漆に似せるような調合をしてみたのですが、

なんとか既存塗の様子に近づいて欲しいですね~。

つづく。。。

2023年10月08日

薄器螺鈿修理④ 完成・・・

薄器螺鈿修理④ 完成・・・

御品をお預かりしてから約半年、、、

ようやく螺鈿修理が完成致しました。

最終磨きの様子です。

ともかく蒔絵の金色が剥げないよう、

細心の注意をもって呂色磨きです。

無事完了し、中性洗剤で油分を落として完成です!

反対側からの方が、螺鈿が輝きますね(^.^)

薄器本体の上に蓋をしてみて。。。

あらためて、この器は美しいですね~。

修理した蝶翅螺鈿は、かなり複雑に割れた状態でお預かりしましたが、

割れ目が多いと、漆で接着修理しても至る所で黒い線が出て来てしまい、

見栄えが全くしないことが予想されました。

そこで今回の修理では、割れ目に樹脂継ぎ(接着)を施してから貼り直すという

新たなチャレンジを行いました。

透明な樹脂による割れ目の接着は、

螺鈿の次がある程度目立たないという良好な結果が出ましたので、

今後の修理ご依頼でも使ってみようと思います。

さて、お客様に完成状態をご確認頂き、

ご了承頂けましたら納品へと進みたいと思います。

一旦お包みしておきましょう。

どうか無事にお客様のお手元へと届きますように。(^.^)

御品をお預かりしてから約半年、、、

ようやく螺鈿修理が完成致しました。

最終磨きの様子です。

ともかく蒔絵の金色が剥げないよう、

細心の注意をもって呂色磨きです。

無事完了し、中性洗剤で油分を落として完成です!

反対側からの方が、螺鈿が輝きますね(^.^)

薄器本体の上に蓋をしてみて。。。

あらためて、この器は美しいですね~。

修理した蝶翅螺鈿は、かなり複雑に割れた状態でお預かりしましたが、

割れ目が多いと、漆で接着修理しても至る所で黒い線が出て来てしまい、

見栄えが全くしないことが予想されました。

そこで今回の修理では、割れ目に樹脂継ぎ(接着)を施してから貼り直すという

新たなチャレンジを行いました。

透明な樹脂による割れ目の接着は、

螺鈿の次がある程度目立たないという良好な結果が出ましたので、

今後の修理ご依頼でも使ってみようと思います。

さて、お客様に完成状態をご確認頂き、

ご了承頂けましたら納品へと進みたいと思います。

一旦お包みしておきましょう。

どうか無事にお客様のお手元へと届きますように。(^.^)

2023年10月06日

薄器螺鈿修理③ 磨き作業と蒔絵補修・・・

薄器螺鈿修理③ 磨き作業と蒔絵補修・・・

薄器の蝶翅螺鈿修理は、

補修した螺鈿の接着が終わり、いよいよ最終局面に。。。

蒔絵補修を行い、磨き作業を繰り返します。

まずは螺鈿補修した箇所に一旦研ぎや磨きを施した後、

摺漆を行って10時間ほど乾かし、さらに磨きを施します。

この段階の磨き作業は非常にデリケートな作業に。

先が尖ったタイプの綿棒の先をカットし、

キャノーラ油で溶いた呂色磨き粉(微粒子)をつけ

ピンセットでつまんで磨きます。

既存蒔絵の金粉は、磨き過ぎると剥げて来るので

蒔絵の線を極力避けながら、螺鈿表面のみ磨きます。

なかなかこれが難しい作業でしたが、

ある程度上手く行ったかと思います。。。(^^;

次に、毛打ち(蒔絵の細線)で描かれた翅脈(しみゃく)の補修です。

ほんの一部欠損しておりますので。

まずは弁柄漆でこれを描き、、、

金粉を準備して、、、

弁柄漆が半乾きになった所で金粉を蒔きます。。。

しっかり乾燥させてから、

真綿で余分な金粉を絡み取り、、、

また摺漆を施して、しばらく乾燥させましょう。

この後、磨きをまた施して果たして完成となるか!?ですが、

それは明日やってみて判断しましょう。

つづく。。。

薄器の蝶翅螺鈿修理は、

補修した螺鈿の接着が終わり、いよいよ最終局面に。。。

蒔絵補修を行い、磨き作業を繰り返します。

まずは螺鈿補修した箇所に一旦研ぎや磨きを施した後、

摺漆を行って10時間ほど乾かし、さらに磨きを施します。

この段階の磨き作業は非常にデリケートな作業に。

先が尖ったタイプの綿棒の先をカットし、

キャノーラ油で溶いた呂色磨き粉(微粒子)をつけ

ピンセットでつまんで磨きます。

既存蒔絵の金粉は、磨き過ぎると剥げて来るので

蒔絵の線を極力避けながら、螺鈿表面のみ磨きます。

なかなかこれが難しい作業でしたが、

ある程度上手く行ったかと思います。。。(^^;

次に、毛打ち(蒔絵の細線)で描かれた翅脈(しみゃく)の補修です。

ほんの一部欠損しておりますので。

まずは弁柄漆でこれを描き、、、

金粉を準備して、、、

弁柄漆が半乾きになった所で金粉を蒔きます。。。

しっかり乾燥させてから、

真綿で余分な金粉を絡み取り、、、

また摺漆を施して、しばらく乾燥させましょう。

この後、磨きをまた施して果たして完成となるか!?ですが、

それは明日やってみて判断しましょう。

つづく。。。

2023年09月30日

薄器螺鈿修理② 螺鈿の再接着・・・

薄器螺鈿修理② 螺鈿の再接着・・・

薄器の螺鈿修理は後半戦に。

剥がれた蝶翅螺鈿の再接着であります。。。

前回までは、蝶翅螺鈿の割れたところや

欠けた部分の補完をしておりましたが、、、

接着のためエポキシ樹脂を含浸させていたところは、

固定のため螺鈿裏側に貼っていたセロハンテープを剥がし、、、

はみ出たエポキシ樹脂に研ぎを入れて、ある程度除去します。

研ぎ入れ過ぎると、また螺鈿が割れたり取れて来るので

この作業は要注意であります!

そして、表側にセロハンテープの脚を付けて、、、

またひっくり返して、呂瀬漆(生漆+黒漆)を裏塗りしておきます。。。

2日後、、、乾いた状態です。

表側から見るとこのように。

裏側は、傷口などがボコボコしておりますので、

しっかり研ぎを入れ、より平滑にします。。。

接着面は、漆の厚み分で螺鈿が出っ張って来ないよう

更に研ぎを入れて、底を下げます。。。

最終的にはカッターの刃の裏で削り、

微細な底辺調整を行います。。。

これはけっこう手間ですが、大切です(^^;

一旦嵌めてみて、、、何度か微調整し、

ほぼOK(90%)の適合をもって良しとします。

そして本日、、、いよいよ再接着であります。

スタンバイOK!

蒔絵筆で丁寧に呂瀬漆を塗って行きます。。。

螺鈿裏面にも、、、

一旦、湿気ムロに両者を入れ、

半乾きにさせたところで、、、

慎重に貼り付けます。。。

しっかりと圧着を!

やはり螺鈿の歪みなどあり、

浮いてくる可能性もありますので、

セロハンテープで固定します。。。

数時間置いて、呂瀬漆がある程度硬化したところを見計らい、

螺鈿の際から、ダメ押しの呂瀬漆注入を行います。

はみ出た呂瀬漆を拭き取って、、、

このまま数日おきましょう。

つづく。。。

薄器の螺鈿修理は後半戦に。

剥がれた蝶翅螺鈿の再接着であります。。。

前回までは、蝶翅螺鈿の割れたところや

欠けた部分の補完をしておりましたが、、、

接着のためエポキシ樹脂を含浸させていたところは、

固定のため螺鈿裏側に貼っていたセロハンテープを剥がし、、、

はみ出たエポキシ樹脂に研ぎを入れて、ある程度除去します。

研ぎ入れ過ぎると、また螺鈿が割れたり取れて来るので

この作業は要注意であります!

そして、表側にセロハンテープの脚を付けて、、、

またひっくり返して、呂瀬漆(生漆+黒漆)を裏塗りしておきます。。。

2日後、、、乾いた状態です。

表側から見るとこのように。

裏側は、傷口などがボコボコしておりますので、

しっかり研ぎを入れ、より平滑にします。。。

接着面は、漆の厚み分で螺鈿が出っ張って来ないよう

更に研ぎを入れて、底を下げます。。。

最終的にはカッターの刃の裏で削り、

微細な底辺調整を行います。。。

これはけっこう手間ですが、大切です(^^;

一旦嵌めてみて、、、何度か微調整し、

ほぼOK(90%)の適合をもって良しとします。

そして本日、、、いよいよ再接着であります。

スタンバイOK!

蒔絵筆で丁寧に呂瀬漆を塗って行きます。。。

螺鈿裏面にも、、、

一旦、湿気ムロに両者を入れ、

半乾きにさせたところで、、、

慎重に貼り付けます。。。

しっかりと圧着を!

やはり螺鈿の歪みなどあり、

浮いてくる可能性もありますので、

セロハンテープで固定します。。。

数時間置いて、呂瀬漆がある程度硬化したところを見計らい、

螺鈿の際から、ダメ押しの呂瀬漆注入を行います。

はみ出た呂瀬漆を拭き取って、、、

このまま数日おきましょう。

つづく。。。

2023年09月29日

琵琶梱包・・・

琵琶梱包・・・

螺鈿の修理が完了した筑前琵琶。

お客様のご確認とご了承を頂きましたので、

いよいよ返送であります。

返送の際に必ず行うのが梱包作業。

お送りする品物に合わせて、

梱包材料の選択や梱包方法を考えなければなりません。

今回は「琵琶」という非常に特殊な品となりますので、

かなり対応力が求められます。

まずは琵琶から飛び出たパーツの保護から。。。

弦(糸)をくくり付ける覆手前板の部分は、、、

このようにスポンジ材を上下から挟み込ませて、、、

後部をエアパッキンで包み込むように養生。

海老尾が外された糸巻部分は、、、

出っ張った尖った螺鈿が非常に危ういので、、、

海老尾の取付口に発泡スチロールを噛ませてから

エアパッキンで養生です。

その後に、琵琶全体をエアパッキンで包み込みました。

糸巻が付いた海老尾も、、、エアパッキンで養生です。

そして、琵琶袋に本体を入れ、、、

エアパッキンでもう一度包んだ上で、

エアークッションがつめつめの箱内に挿入です!

当方に届いた時に使われていたダンボール箱や梱包材を

今回はほぼ再利用することができましたが、

お送り頂いた時との相違点として挙げられるのは、

海老尾は取り外した形で本体と分けて梱包したことと、

飛び出たパーツの保護をより厳重に行った点です。

楽器である琵琶は、その名の通り流麗なビワの実の形であるため、

箱の中で動きやすく、固定しにくいという特徴があります。

また、飛び出た複雑なパーツもあるが故に、

配送時の振動で負荷がかかりやすい部位も持ち合わせていると言えます。

安全な運搬を遂行するためには、

これらの点を考慮した梱包方法が求められます。

当方にお送り頂いたご依頼主様は、

琵琶全体をエアークッションで包み込むという

たいへん理に叶った梱包方法を採用されていました。

この手法ですと、琵琶が箱の中で宙に浮いたような状態となり、

ほぼ傾きもせず、箱の面に当たることなく、

琵琶を安全に送付することが出来ますね。

何かしら固定しようとしてしまうと、琵琶のような自由形体のものは

大変難しい形の固定具やクッション材を用意しなければなりません。

以前、当方は琵琶配送でそのような手法を使ったことがありましたが、

かなりの労力を要したことを覚えております。

今回はご依頼主様(お客様)に梱包方法を学ばせて頂きました。

ありがとうございました!

また別の難しい形状の品でも、この方法で梱包したいと思います。

但し、、、非常に重たい物ではNG(使えない)と思いますが。。。(^^;

ともかく、今回の梱包はたいへん上手く行ったかと、、、

後は無事に届くことを祈るばかりですね。

行ってらっしゃい~(^.^)

螺鈿の修理が完了した筑前琵琶。

お客様のご確認とご了承を頂きましたので、

いよいよ返送であります。

返送の際に必ず行うのが梱包作業。

お送りする品物に合わせて、

梱包材料の選択や梱包方法を考えなければなりません。

今回は「琵琶」という非常に特殊な品となりますので、

かなり対応力が求められます。

まずは琵琶から飛び出たパーツの保護から。。。

弦(糸)をくくり付ける覆手前板の部分は、、、

このようにスポンジ材を上下から挟み込ませて、、、

後部をエアパッキンで包み込むように養生。

海老尾が外された糸巻部分は、、、

出っ張った尖った螺鈿が非常に危ういので、、、

海老尾の取付口に発泡スチロールを噛ませてから

エアパッキンで養生です。

その後に、琵琶全体をエアパッキンで包み込みました。

糸巻が付いた海老尾も、、、エアパッキンで養生です。

そして、琵琶袋に本体を入れ、、、

エアパッキンでもう一度包んだ上で、

エアークッションがつめつめの箱内に挿入です!

当方に届いた時に使われていたダンボール箱や梱包材を

今回はほぼ再利用することができましたが、

お送り頂いた時との相違点として挙げられるのは、

海老尾は取り外した形で本体と分けて梱包したことと、

飛び出たパーツの保護をより厳重に行った点です。

楽器である琵琶は、その名の通り流麗なビワの実の形であるため、

箱の中で動きやすく、固定しにくいという特徴があります。

また、飛び出た複雑なパーツもあるが故に、

配送時の振動で負荷がかかりやすい部位も持ち合わせていると言えます。

安全な運搬を遂行するためには、

これらの点を考慮した梱包方法が求められます。

当方にお送り頂いたご依頼主様は、

琵琶全体をエアークッションで包み込むという

たいへん理に叶った梱包方法を採用されていました。

この手法ですと、琵琶が箱の中で宙に浮いたような状態となり、

ほぼ傾きもせず、箱の面に当たることなく、

琵琶を安全に送付することが出来ますね。

何かしら固定しようとしてしまうと、琵琶のような自由形体のものは

大変難しい形の固定具やクッション材を用意しなければなりません。

以前、当方は琵琶配送でそのような手法を使ったことがありましたが、

かなりの労力を要したことを覚えております。

今回はご依頼主様(お客様)に梱包方法を学ばせて頂きました。

ありがとうございました!

また別の難しい形状の品でも、この方法で梱包したいと思います。

但し、、、非常に重たい物ではNG(使えない)と思いますが。。。(^^;

ともかく、今回の梱包はたいへん上手く行ったかと、、、

後は無事に届くことを祈るばかりですね。

行ってらっしゃい~(^.^)

2023年09月28日

琵琶螺鈿修理③ 螺鈿接着~修理完了・・・

琵琶螺鈿修理③ 螺鈿接着~修理完了・・・

お預かりしている琵琶の螺鈿修理は、

割れた螺鈿の樹脂接着が完了。

接着部の状態を確認してから、、、

はみ出た樹脂を研いで、、、

全体的にも表面が劣化しておりましたので、

細かめのペーパーで研ぎを入れ、、、表側はこれでOK。

裏面に回った樹脂も研ぎを入れて、、、OKです。

そしていよいよ琵琶本体への螺鈿接着です。

まずはセッティングしてみて、キチッと嵌るか確認です。

各螺鈿パーツは問題ないということで、

接着剤として使う膠づくりであります。。。

膠の材料棒をゴリゴリと削って、、、

小瓶の中に入れ、水を垂らしておきます。

温かい電気温水器の上に一時間ほど置き、、、

膠が溶けてドロドロになったところで、

防腐剤を2滴垂らして、またかき混ぜて、、、

さぁいよいよ接着です!

大きいパーツは特に一発勝負、、、

ドライヤーで温めてドロッとなった膠を

冷めないうちにたっぷり目に一気塗りして、サッとくっつけます。

失敗すると相当厄介ですから、集中力が必要。

予めスマホにスタンバらせていましたが、

この余裕のない場面でよく写真が撮れたものかと。。。(^^;

15分ほど冷ました後に、

ぶにゅっとはみ出た膠を拭き取り、、、

指で軽くたたいて、音を確認。。。

接着が上手く行っているか打刻検査します。

これで覆手前板螺鈿が接着完了!

次に、いまくっつけた覆手前板螺鈿裏側左右に嵌める

爪型の螺鈿を接着です。。。

まずはサッとくっつけて、、、

隙間に膠を練り込みます。。。

はみ出た螺鈿を拭き取って、

爪型螺鈿も完了!!

そして、今回の最大の山場、、、

最も難しい糸巻部分の螺鈿接着を。。。

まずは既存の劣化した膠を拭き取りまして、、、

そこから第1の難関に入ります。。。

実は、糸巻部分の向かって左側にある、

既存の細長い外角ラインの螺鈿が、膠が弱まって

剥がれかかってパカパカと動いているのであります(^^;

テープで仮止めしておりましたが、

これをまず剥がし、、、

水をしっかり裏側まで浸透させ、

非常に細い針でコスコスと、、、(^-^;

しつこくコスコスと粘り強く、、、

既存の膠を水でふやけさせつつ、こそぎ出します。

慎重かつ粘り強いこの作業を終え、、、

新たな膠でしっかりと固定させました。。。

そして、糸巻部分両サイドの螺鈿欠損部に、

補完螺鈿をしっかりと圧着です!

複雑な形状ですので、手先の感覚を頼りに

神経をかなり集中させて一気にくっつけました。

何とか無事接着出来ましたが、

この部分の作業はこれで終わりではありません。。。

既存螺鈿と補完螺鈿の継ぎ目には、、

真珠貝の微粉を指で擦り込んだ上で膠を浸透させ、、、

継ぎ目が目立たなくなる様な補修処置も施しました。

糸巻部分にはもう一つ小さい山場が残っておりまして、、、

糸巻突端の帯状螺鈿に空いた二つの穴の補修を実施です。。。

こちらの穴=凹みには、まず真珠貝微粉を膠で練り込み、

ある程度この穴を埋めた上で、、、

白蝶薄貝の厚手タイプを穴の形状にカットして

膠で埋め込んだ上で研磨し、補修完了です!

非常に小さい穴でしたので、形状カットや嵌め込みに手間取り

思った以上に時間がかかりましたが、、、

何とか補修できて良かったです(^.^)

これで糸巻部分が全て完成!!

海老尾(糸巻の折り返しパーツ)を嵌めても問題なし。

接着修理が完了した後は、新旧螺鈿の違和感を無くす処置も実施。

新しい補完螺鈿は白く初々しく、既存螺鈿は表面が劣化し汚れも付着。

この差異を埋めるため、既存螺鈿の表面を研磨して

それぞれの印象を近づけるようにしました。

これでやっと修理が完了です。

修理完成写真は、お客様へメールでご確認頂き、

ご了承を頂けましたら琵琶をお返しすることに。。。

今回も中々難しいご依頼ではありましたが、

当方でお請けする修理案件にしては

比較的短期決戦にて終えることが出来そうです。

膠は使い方は難しいですが、微妙な表現も可能と分かり、

今回の修理を通して更に新しい技を身に付けることが出来ました。

いつもながら、古い品の奥深さに学ぶべき点は多いですね。

有難いことです(^.^)

お預かりしている琵琶の螺鈿修理は、

割れた螺鈿の樹脂接着が完了。

接着部の状態を確認してから、、、

はみ出た樹脂を研いで、、、

全体的にも表面が劣化しておりましたので、

細かめのペーパーで研ぎを入れ、、、表側はこれでOK。

裏面に回った樹脂も研ぎを入れて、、、OKです。

そしていよいよ琵琶本体への螺鈿接着です。

まずはセッティングしてみて、キチッと嵌るか確認です。

各螺鈿パーツは問題ないということで、

接着剤として使う膠づくりであります。。。

膠の材料棒をゴリゴリと削って、、、

小瓶の中に入れ、水を垂らしておきます。

温かい電気温水器の上に一時間ほど置き、、、

膠が溶けてドロドロになったところで、

防腐剤を2滴垂らして、またかき混ぜて、、、

さぁいよいよ接着です!

大きいパーツは特に一発勝負、、、

ドライヤーで温めてドロッとなった膠を

冷めないうちにたっぷり目に一気塗りして、サッとくっつけます。

失敗すると相当厄介ですから、集中力が必要。

予めスマホにスタンバらせていましたが、

この余裕のない場面でよく写真が撮れたものかと。。。(^^;

15分ほど冷ました後に、

ぶにゅっとはみ出た膠を拭き取り、、、

指で軽くたたいて、音を確認。。。

接着が上手く行っているか打刻検査します。

これで覆手前板螺鈿が接着完了!

次に、いまくっつけた覆手前板螺鈿裏側左右に嵌める

爪型の螺鈿を接着です。。。

まずはサッとくっつけて、、、

隙間に膠を練り込みます。。。

はみ出た螺鈿を拭き取って、

爪型螺鈿も完了!!

そして、今回の最大の山場、、、

最も難しい糸巻部分の螺鈿接着を。。。

まずは既存の劣化した膠を拭き取りまして、、、

そこから第1の難関に入ります。。。

実は、糸巻部分の向かって左側にある、

既存の細長い外角ラインの螺鈿が、膠が弱まって

剥がれかかってパカパカと動いているのであります(^^;

テープで仮止めしておりましたが、

これをまず剥がし、、、

水をしっかり裏側まで浸透させ、

非常に細い針でコスコスと、、、(^-^;

しつこくコスコスと粘り強く、、、

既存の膠を水でふやけさせつつ、こそぎ出します。

慎重かつ粘り強いこの作業を終え、、、

新たな膠でしっかりと固定させました。。。

そして、糸巻部分両サイドの螺鈿欠損部に、

補完螺鈿をしっかりと圧着です!

複雑な形状ですので、手先の感覚を頼りに

神経をかなり集中させて一気にくっつけました。

何とか無事接着出来ましたが、

この部分の作業はこれで終わりではありません。。。

既存螺鈿と補完螺鈿の継ぎ目には、、

真珠貝の微粉を指で擦り込んだ上で膠を浸透させ、、、

継ぎ目が目立たなくなる様な補修処置も施しました。

糸巻部分にはもう一つ小さい山場が残っておりまして、、、

糸巻突端の帯状螺鈿に空いた二つの穴の補修を実施です。。。

こちらの穴=凹みには、まず真珠貝微粉を膠で練り込み、

ある程度この穴を埋めた上で、、、

白蝶薄貝の厚手タイプを穴の形状にカットして

膠で埋め込んだ上で研磨し、補修完了です!

非常に小さい穴でしたので、形状カットや嵌め込みに手間取り

思った以上に時間がかかりましたが、、、

何とか補修できて良かったです(^.^)

これで糸巻部分が全て完成!!

海老尾(糸巻の折り返しパーツ)を嵌めても問題なし。

接着修理が完了した後は、新旧螺鈿の違和感を無くす処置も実施。

新しい補完螺鈿は白く初々しく、既存螺鈿は表面が劣化し汚れも付着。

この差異を埋めるため、既存螺鈿の表面を研磨して

それぞれの印象を近づけるようにしました。

これでやっと修理が完了です。

修理完成写真は、お客様へメールでご確認頂き、

ご了承を頂けましたら琵琶をお返しすることに。。。

今回も中々難しいご依頼ではありましたが、

当方でお請けする修理案件にしては

比較的短期決戦にて終えることが出来そうです。

膠は使い方は難しいですが、微妙な表現も可能と分かり、

今回の修理を通して更に新しい技を身に付けることが出来ました。

いつもながら、古い品の奥深さに学ぶべき点は多いですね。

有難いことです(^.^)

2023年09月23日

薄器螺鈿修理①・・・

薄器螺鈿修理①・・・

4月にお預かりしてから長期で中断していた薄器の螺鈿修理。。。

8月の末から修理を再開してコツコツと進めております。

まずは、外れた蝶翅螺鈿の裏側に貼り付いている

漆と思われる接着塗料を除去です。。。

次に綺麗に研いで、、、

割れが入った部分を樹脂を浸透させて補強・接着です。

螺鈿が貼られていた部分も、、、

残っている螺鈿の裏表皮や漆と思われる接着塗料を除去します。

数日後に1次接着していた樹脂が硬化したところで研ぎを入れます。

一旦嵌めてみて、、、

やはり蓋の木地が経年変化で縮んで

螺鈿が嵌らなくなってますね(^^;

輪郭を慎重に研いで、、、

ここが最も難しい作業の一つです。

ピッタリ嵌るようになるまで3時間以上かかりました(^^;

そしてまた次なる難関、、、

螺鈿欠損部分の補完であります。

欠損部分をフィルムトレースをしてから、、、

色味の合う螺鈿部分を探し、、、

適当と思われる箇所に研ぎと磨きを施した上で、、、

カットです。。。

但し、すんなりとそのままOKとはならず!

色味が合うと思って作っても、光る角度が微妙に違うことばかり。。。

欠損部は3ヵ所ですが、結局はそれぞれ2~4個作る破目になるのでした(^^;

ようやく3ヵ所とも出来上がりました~。

この作業だけで4~5時間であります。

そして、、、補完螺鈿を本体と樹脂で接合します。

この作業、ひと手間掛かってしまいますが、

貼付する際に本体と補完螺鈿に漆が浸透しないようにする処置でして

どうしても必要な作業となります。

この処置をしないと、漆が継ぎ目に浸透して

必ず黒い継ぎ目がクッキリと出てしまいます。

まずは螺鈿を本体から取り外して、、、

裏側の補完部分にセロハンテープを貼ってから、

表側のセロハンテープを剥がします。。。

そして、今度は表側から樹脂を浸透させます。。。

割れ部分の補強時と同様に裏側から浸透させても良かったのですが、

テープが表側ですと樹脂がテープの裏に浸透して面倒なことになりますので、

その逆で行うことにしました。

ここで、琵琶の螺鈿修理も同時進行です!

割れた覆手前板螺鈿の接着を行いました。

前板の割れ(向かって右側)の合わせをまずします。。。

何度か固定を修正して、やっとセッティング完了!

割れ部分は、裏側は全部止め、表側は一部止めにしました。

表側で顔をのぞかせている割れ部分から樹脂を浸透させ、、、

そこに真珠貝の微粉を擦り込んで傷埋めしてから、、、

テープを貼り替えます。。。

今度は割れ中央部で同じ作業を繰り返し、、、

割れ全体をテープで貼って、全固定であります。

ギブスでガチガチに固定した状態と似てますね~(^.^)

これで、後は数日後の樹脂硬化を終えて、

いよいよ躯体(薄器や琵琶)への螺鈿貼付作業に進みます。

修理はようやく終盤戦へ!

つづく。。。

4月にお預かりしてから長期で中断していた薄器の螺鈿修理。。。

8月の末から修理を再開してコツコツと進めております。

まずは、外れた蝶翅螺鈿の裏側に貼り付いている

漆と思われる接着塗料を除去です。。。

次に綺麗に研いで、、、

割れが入った部分を樹脂を浸透させて補強・接着です。

螺鈿が貼られていた部分も、、、

残っている螺鈿の裏表皮や漆と思われる接着塗料を除去します。

数日後に1次接着していた樹脂が硬化したところで研ぎを入れます。

一旦嵌めてみて、、、

やはり蓋の木地が経年変化で縮んで

螺鈿が嵌らなくなってますね(^^;

輪郭を慎重に研いで、、、

ここが最も難しい作業の一つです。

ピッタリ嵌るようになるまで3時間以上かかりました(^^;

そしてまた次なる難関、、、

螺鈿欠損部分の補完であります。

欠損部分をフィルムトレースをしてから、、、

色味の合う螺鈿部分を探し、、、

適当と思われる箇所に研ぎと磨きを施した上で、、、

カットです。。。

但し、すんなりとそのままOKとはならず!

色味が合うと思って作っても、光る角度が微妙に違うことばかり。。。

欠損部は3ヵ所ですが、結局はそれぞれ2~4個作る破目になるのでした(^^;

ようやく3ヵ所とも出来上がりました~。

この作業だけで4~5時間であります。

そして、、、補完螺鈿を本体と樹脂で接合します。

この作業、ひと手間掛かってしまいますが、

貼付する際に本体と補完螺鈿に漆が浸透しないようにする処置でして

どうしても必要な作業となります。

この処置をしないと、漆が継ぎ目に浸透して

必ず黒い継ぎ目がクッキリと出てしまいます。

まずは螺鈿を本体から取り外して、、、

裏側の補完部分にセロハンテープを貼ってから、

表側のセロハンテープを剥がします。。。

そして、今度は表側から樹脂を浸透させます。。。

割れ部分の補強時と同様に裏側から浸透させても良かったのですが、

テープが表側ですと樹脂がテープの裏に浸透して面倒なことになりますので、

その逆で行うことにしました。

ここで、琵琶の螺鈿修理も同時進行です!

割れた覆手前板螺鈿の接着を行いました。

前板の割れ(向かって右側)の合わせをまずします。。。

何度か固定を修正して、やっとセッティング完了!

割れ部分は、裏側は全部止め、表側は一部止めにしました。

表側で顔をのぞかせている割れ部分から樹脂を浸透させ、、、

そこに真珠貝の微粉を擦り込んで傷埋めしてから、、、

テープを貼り替えます。。。

今度は割れ中央部で同じ作業を繰り返し、、、

割れ全体をテープで貼って、全固定であります。

ギブスでガチガチに固定した状態と似てますね~(^.^)

これで、後は数日後の樹脂硬化を終えて、

いよいよ躯体(薄器や琵琶)への螺鈿貼付作業に進みます。

修理はようやく終盤戦へ!

つづく。。。